第1 残業代請求が届いた経営者の方へ

突然届いた残業代請求の内容証明郵便などの書面(以下、「請求書面」といいます。)に対し、経営者の皆様は、驚きと不安を感じられていることと存じます。

退職した労働者の場合、「今までお世話になりました」と感謝を述べて退職したにもかかわらず、その退職の次の日に、労働者側の代理人弁護士から内容証明郵便が届くというケースも珍しくありません。多くは退職した労働者からの請求が多いですが、在職中の労働者から請求を受けることもあります。いずれにせよ、他の労働者への波及効果やレピュテーションリスクなども考慮しながら対応を検討する必要があります。 また、請求書面には、請求金額が記載されていることが通常ですが、その金額は数百万円から1000万円を超えることもあります。仮に、(元)労働者が5名で一緒になって各自300万の残業代請求をした場合には、その請求額の合計は、5人×300万円=1500万円となり、予想外の請求となることも考えられます。

訴訟になれば、いわゆる付加金が請求され、1500万円×2=3,000万円の請求にもなり得ます。これらに加え、遅延損害金(退職前の場合)も年3%の請求がされ得ますので、合計すると、会社経営を揺るがす金額になることもあります。

加えて、中小企業の場合には、”キャッシュがない”ということもあり得ます。

経営者の皆様の中には、適正に労務管理をしていたという認識かもしれません。

しかし、労働基準法をはじめとする労働法は、労働時間該当性や固定残業代の有効性など、判断が難しい論点が多くありますので、以下で解説するとおり、請求内容の当否を分析した上で、適切に対応をすることが重要になります。

そこで、以下では、残業代請求の書面が届いた時に、経営者として、冷静に対応するためのポイントを解説します。

第2 残業代請求の書面が届いた際にしてはならないこと

残業代請求の書面が届いた際にしてはならないことは、2つあり、それは、

1 届いた請求書を放置すること、

2 自身の自己流で対応してしまうこと、

です。

1 請求書を放置すること

請求書を放置した場合、労働者側弁護士は、❶法的手続き、❷労基署、❸事実の公表などの対応を取ることが考えられます。労働者側弁護士が内容証明を送付している場合、そのまま請求を断念するケースはほとんど想定されませんので、「こんな請求認められない」として、放置することは、問題の先送りにすることを意味しており、問題が大きくなってしまうことにないことに注意するべきです。(なお万が一、裁判所から届いた訴状を放置した場合、先方の請求を認容する判決が言い渡されてしまいますので、特に注意が必要です。この場合、銀行預金の債権などが差し押さえられた上で、強制執行されることになり得ます。)

まず、❶法的手続きについて、労働者側弁護士が、裁判所に対して、労働訴訟の訴え提起または労働審判手続の申立てをすることになります。そうすると、対応が後手になる結果、話し合いでの解決が困難になりますし、解決水準も早期に解決するよりも高くなってしまう可能性があります。また、請求に対して、無視をする不誠実な会社であるという指摘を受けてしまう可能性もあります。

加えて、労働訴訟や労働審判手続の途中に、労働者が1名、また1名と次々に増える可能性もあります。

次に、❷労基署について、労働者側弁護士または労働者本人が、労働基準監督署に対して、未払い賃金がある旨の申告をする可能性もあります。この場合、労働基準監督署から貴社に対して、臨検監督がなされることになり、場合によっては当該退職労働者との関係ではなく、全労働者との関係で、未払い賃金の支払いをするよう是正勧告が出される可能性もあります。

さらに、❸事実の公表などについて、当該労働者が労働組合員の場合、労働組合と協力して、貴社に未払い残業代があることを、SNSその他の方法で、公表する可能性があります。この場合、貴社が労働者との間で、労働トラブルが発生していることが、世間に知れ渡ることになり、レピュテーションリスクが生じる可能性もあります。

人材不足の場合、貴社にとって、採用活動が極めて困難にもなり得ます。

以上のとおり、対応を放置した場合には、上記のリスクがあることを認識するべきです。

2 自身の自己流で対応してしまうこと

請求書面が届いた際にしてはならないことは、法的知識がない状態で、自己流で交渉を行うことです。例えば、賃金の時効は3年ですが、このことを知らないうちに、先方弁護士の言うとおりに、(債務の存在を認めた交渉などにより)時効の援用を放棄してしまったり、知らないうちに3年分以上の未払い残業代を支払わざるを得なくなってしまったりすることもあり得ます。労働者側弁護士の依頼主は、あくまでも、労働者ですので、労働者側代理人は、法制度の枠内で、労働者にとって有利になるよう活動を行いますので、交渉過程における発言の中に、貴社にとって不利な内容が含まれている可能性を念頭におく必要があります。

したがって、法的な交渉を行うためには、労働者側弁護士と同等及びそれ以上の法的知識を持っていないと、交渉が不利になってしまう可能性があることを理解する必要があります。

では、上記リスクを回避しつつ、対応をしていく場合、どのような観点から、請求書面の内容を確認/分析しつつ、対応をしていくべきでしょうか。

この点について、以下、解説します。

第3 請求書面の確認/分析ポイント

労働者側から届いた請求書面を検討する際の確認ポイントと解説は、次のとおりです。

1 請求金額の確認

通常、請求書の最後に、請求金額が書かれていますので、該当箇所を見て、請求金額のボリュームを確認します。必ずしも請求金額がそのまま認められるとは限りませんが、労働者側がどの位のボリュームで請求を考えているかを把握することで、今後の反論の内容、交渉方針にも影響してきます。

2 (資料開示請求の場合、その対象)

労働者の手元には残業代を計算するための資料がないことも多いため、未払い残業代があるかどうかも含め、具体的な請求をする前に、資料の開示請求をしてくることもあります。この場合、残業代計算のために必要な資料を開示することになりますが、先方が要求している資料が本件とどこまで関連する資料かを検討し、必要な資料の開示の有無及びその範囲を検討していくことになります。

3 時効期間の確認(請求期間はいつからいつか)

現状、時効期間は3年となっていますので、請求対象のうち、時効期間が経過している部分がないかを確認の上、時効期間が経過している部分については、時効援用の主張をすることを検討します。

4 回答期限はいつか

先方が設定している回答期限までに、回答をしない場合、訴訟提起その他の手段を講じる可能性がありますので、いつまでに回答を求められているかを確認します。もっとも、回答期限は、先方が一方的に設定したものではあるため、これを遵守する法的義務まではありませんが、当該期限までに回答することが難しい場合には、その旨連絡をするのが穏当な対応です。

5 今後、何を予告・警告しているか

先方の要求に応じない場合、どのような手段を考えているかを文面上の記載から推測します。例えば、裁判手続き(労働審判、訴訟)、労基署への申告その他が考えられます。

労働者の性格や、代理人弁護士の姿勢、その所属法律事務所のスタイルなどから、ある程度推測できる場合もあります。

6 作成名義は誰か

弁護士名義か本人名義かを確認します。弁護士名義の場合、通常、本人に対する連絡はせずに弁護士宛に連絡をする記載されていますので、本人に対して直接連絡することは控えるべきです。時々、「本人に話せばわかってもらえる」と考える経営者の方もいますが、このような対応は、より問題を大きくしかねないものといえます。

なお、請求者である労働者の性格や置かれた状況も、交渉に大きな影響を及ぼしますので、当然ですが、確認すべきです。

7 作成日付、受領日はいつか

回答期限について、「本書面到達時からX日以内」という設定をしている場合がありますので、対応を放置しないという意味も含めて、しっかりとスケジュール管理をする必要があります。

8 主張の適否の検討

請求内容につき、事実関係に相違あるか、その主張に法的根拠はあるかについて、検討していきます。請求内容の当否を検討する場合には、労働法をはじめとする専門的知識が必要になりますので、専門性の高い使用者側の弁護士に相談しながら、進めていくことを推奨します。

第4 よくある質問【FAQ】①

1 交渉が決裂し、労働審判手続の申立てがされると、どうなりますか?

2 交渉が決裂し、労働訴訟を提起されると、どうなりますか?

3 交渉が決裂し、(元)社員が労働組合に加入すると、どうなりますか?

4 着替え時間は労働時間に含まれるのでしょうか。

原則として労働時間に含まれますが、制服の特性(企業の制服が社会通念上、自宅から着用して出勤することに特段の支障がないものであるか)、場所的拘束性の有無(更衣室利用が義務化されているか否か)等の観点から、例外的に労働時間に該当しないものと判断される可能性があります。

詳細は、以下のホームページ記事をご参照下さい。

着替え時間の労働時間性 顧問弁護士T-Law.com

動画の裁判例(大阪地判)と最高裁判決との関係に興味をお持ちの方は、こちらをご一読下さい。

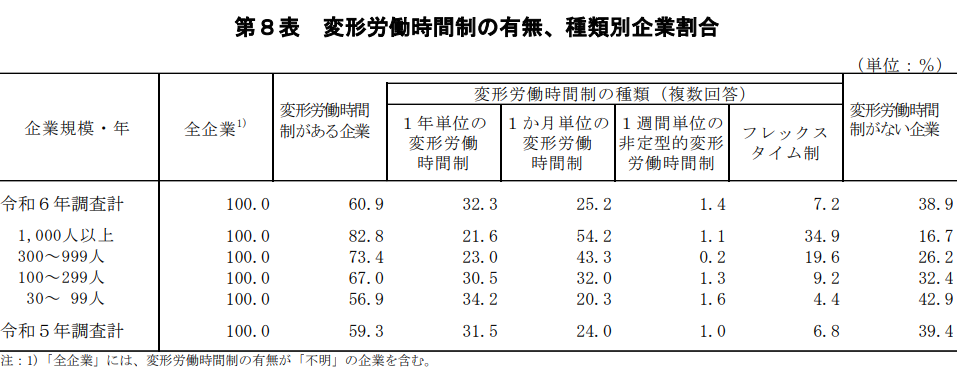

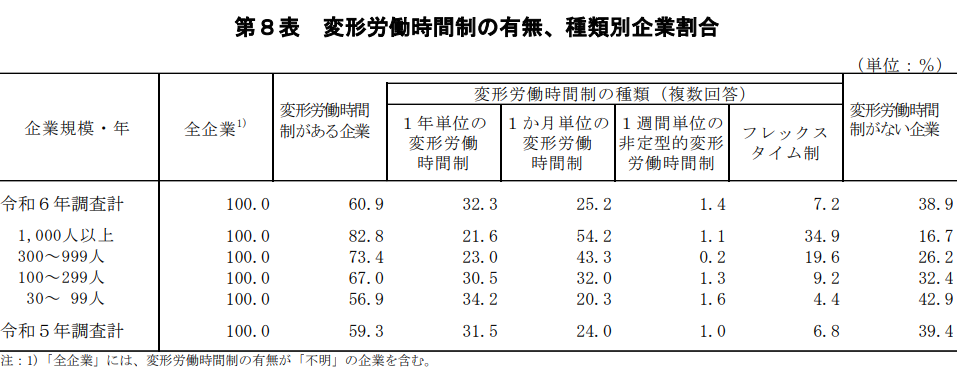

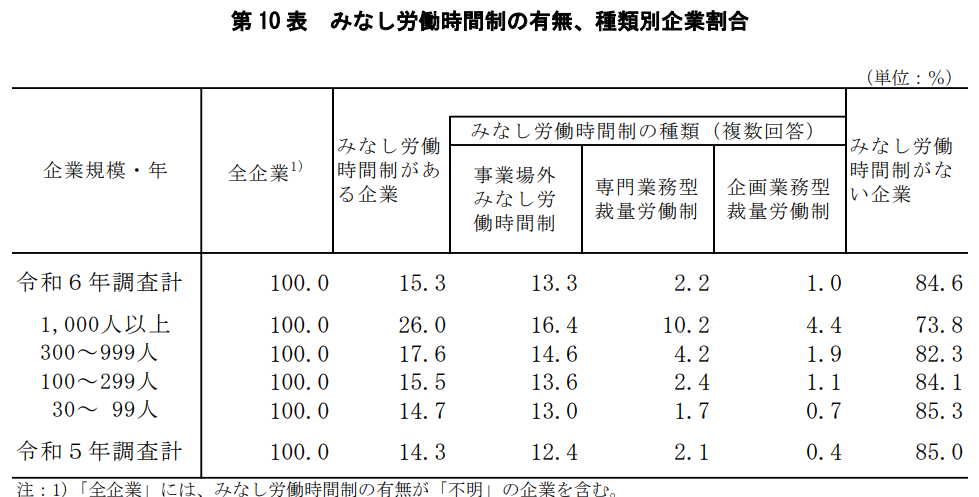

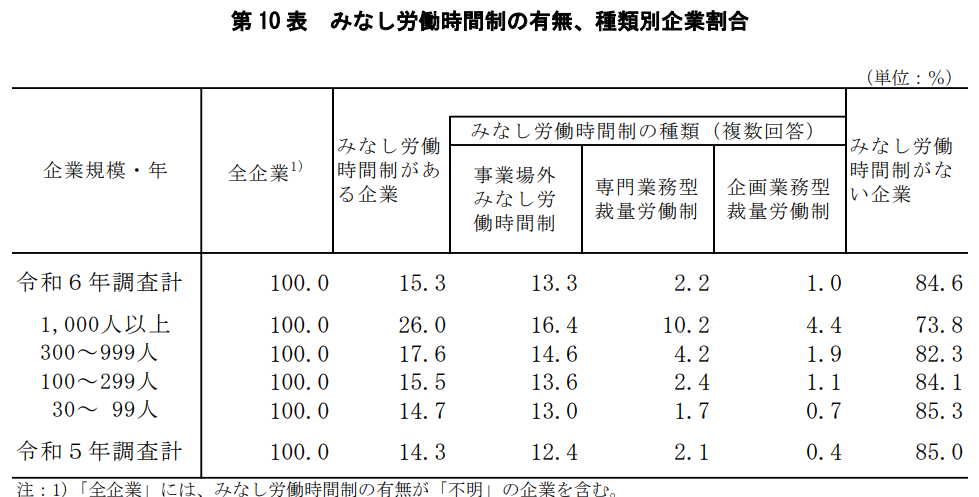

5 当社は、今回残業代請求をされたのですが、当社の労働時間制度は、企業として、特殊なのでしょうか。

第5 よくある質問【FAQ】② 変形労働時間制(1箇月単位)

5(1) 変形労働時間制(1箇月単位)とは、何ですか。

1箇月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)は、1箇月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲において、当該変形労働時間においては、1日および1週間の法定労働時間の規制にかかわらず、これを超えて労働させることができる制度です。

1箇月単位の変形労働時間制は、書面による労使協定や就業規則その他これに準ずるもので定めることにより導入することができます。

※法定労働時間は、一般の事業場は1日8時間、週40時間。「特例措置対象事業場(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業)」は1日8時間、1週44時間。

参照条文

労働基準法

第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

② 略

労働基準法施行規則

第十二条 常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する法第三十八条の四第一項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「労働時間等設定改善法」という。)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。

第十二条の二 使用者は、法第三十二条の二から第三十二条の四までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第三十二条の二から第三十二条の四までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。

② 使用者は、法第三十五条第二項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、四日以上の休日を与えることとする四週間の起算日を明らかにするものとする。

第十二条の二の二 法第三十二条の二第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。

② 法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

5(2) 変形労働時間制(1箇月単位)を採用する場合の要件について教えてください。

1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定又は就業規則等により、次の(1)〜(4)について具体的に定める必要があります。

(1) 変形労働時間制を採用する旨の定め

(2) 労働日、労働時間の特定

変形期間における各日、各週の労働時間をあらかじめ具体的に定めておく必要があります 。

各日の労働時間は、単に「労働時間は1日8時間とする」という定め方ではなく、長さのほか、始業および終業の時刻も具体的に定め、かつ、これを労働者に周知することが必要です。

(3) 変形期間の所定労働時間

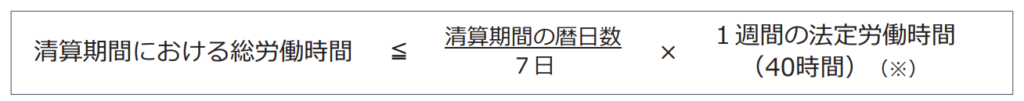

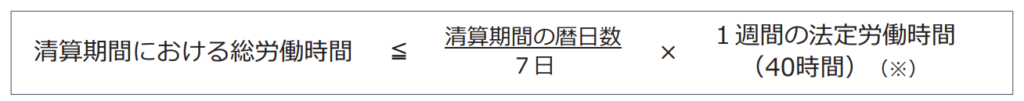

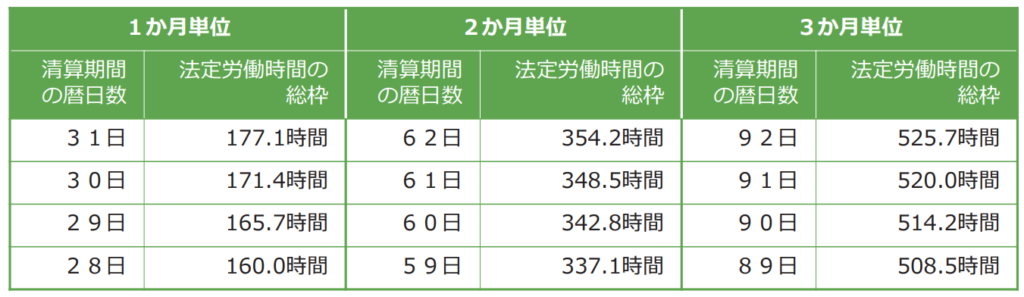

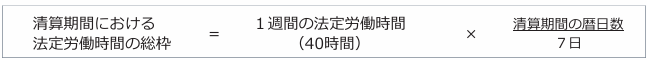

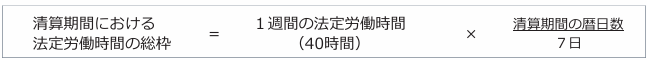

変形期間の労働時間を平均して1週間の労働時間は法定労働時間を超えないこととされているため、変形期間の所定労働時間の合計は、次の式によって計算された範囲内とすることが必要となります。

1週間の法定労働時間×変形期間の暦日数(1箇月以内)÷7日(1週間)

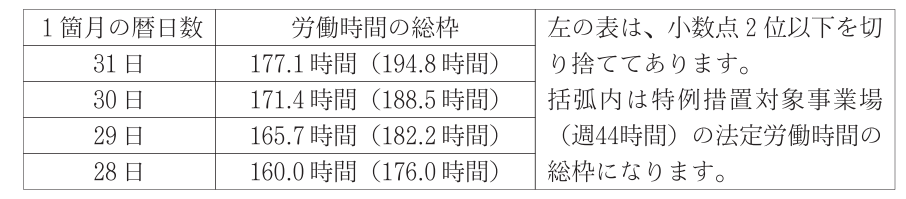

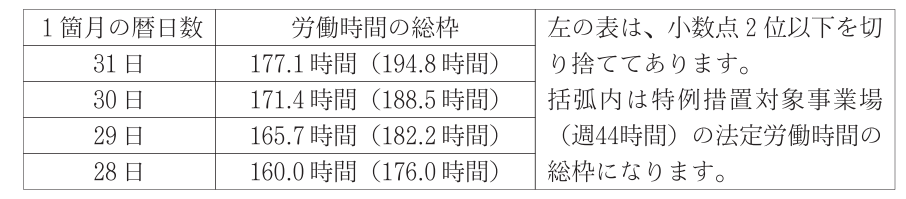

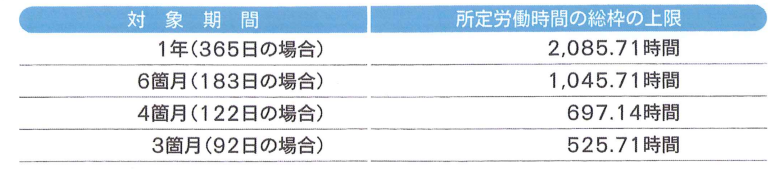

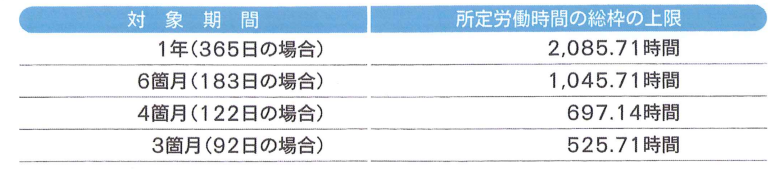

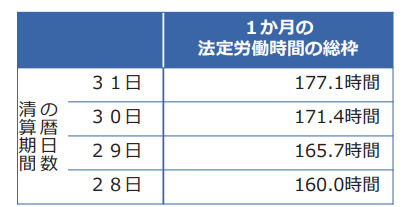

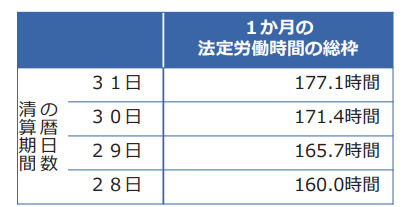

これによって計算すると、1箇月の労働時間の総枠は次の表のようになります。

(4) 変形期間の起算日

変形期間の始期を明らかにしておく必要があります。

(引用元:労基法パンフレット「1箇月単位の変形労働時間制導入の手引き」)

5(3) 変形労働時間制(1箇月単位)を労使協定で定める場合、どのようなことを定める必要がありますか。

労使協定を締結する場合には、①変形期間と変形期間の起算日、②対象となる労働者の範囲、③変形期間中の各日及び各週の労働時間、④協定の有効期間について協定し、所轄労働基準監督署長に届出を行う必要がありますす。(1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定によるだけでなく、就業規則に規定することでも採用することができます。)

5(4) 変形労働時間制(1箇月単位)を就業規則等で定める場合、どのようなことを定める必要がありますか。

常時労働者を10人以上使用している事業場については、就業規則の作成義務があるため、1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合は、就業規則に前記「5(2)要件」の(1)から(4)について記載し、就業規則(変更)届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。労働者9人以下の事業場については、労働基準法上就業規則の作成義務がありませんが、労使協定を締結するか、就業規則に準じ、書面に記載して規定することにより1箇月単位の変形労働時間制を採用することができます。なお、この書面は労働者に周知する必要があります。

5(5) 変形労働時間制(1箇月単位)を採用する場合、割増賃金の支払いはどのように計算されますか。

労働時間が法定労働時間を超える場合には、その超える時間について割増賃金を支払うことが必要です。

次の時間については時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。

ア 1日の法定労働時間外労働

→労使協定又は就業規則等で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。

イ 1週の法定労働時間外労働

→労使協定又は就業規則等で1週40時間※を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は1週40時間※を超えて労働した時間(アで時間外労働となる時間を除く 。) 。

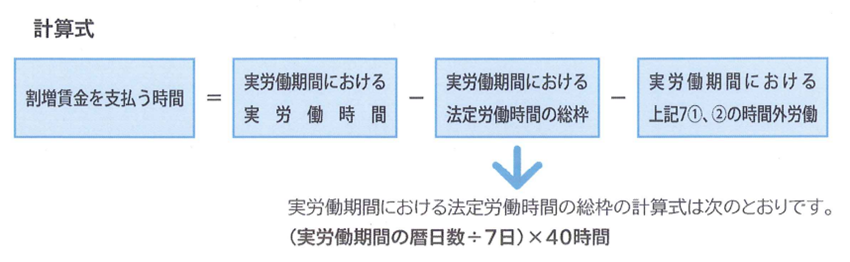

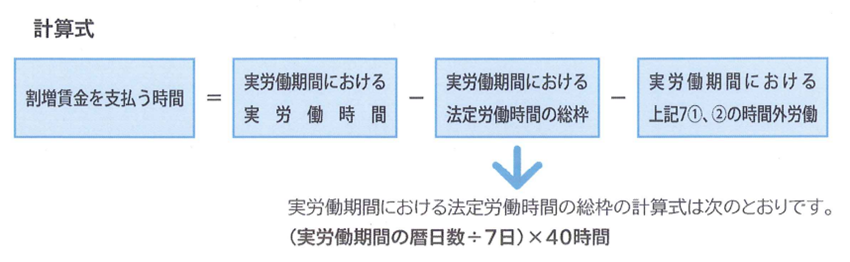

ウ 対象期間の法定労働時間外労働

→対象期間の法定労働時間総枠(40時間※×対象期間の暦日数÷7日)を超えて労働した時間(ア又はイで時間外労働となる時間を除く。) 。

※ 特例措置対象事業場については44時間。

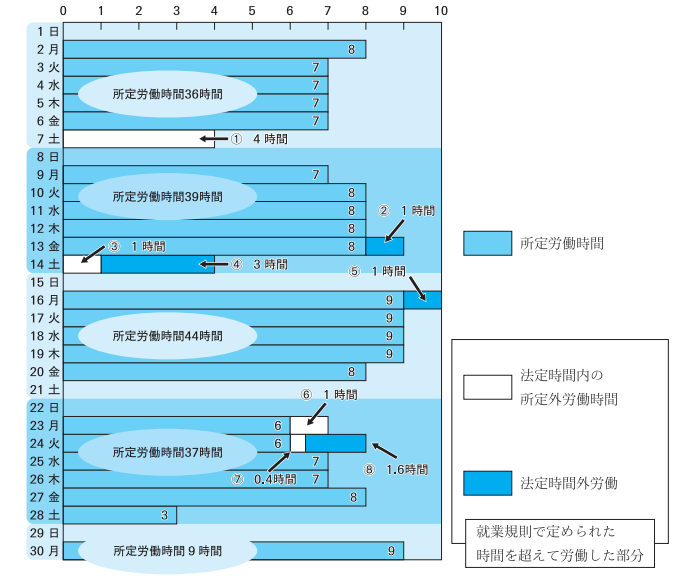

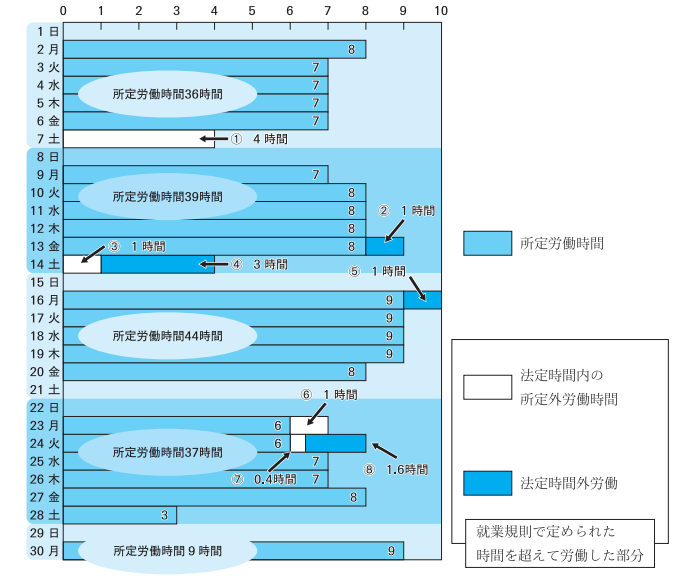

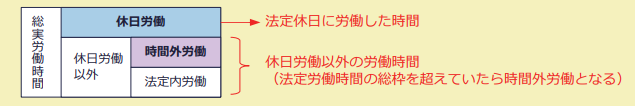

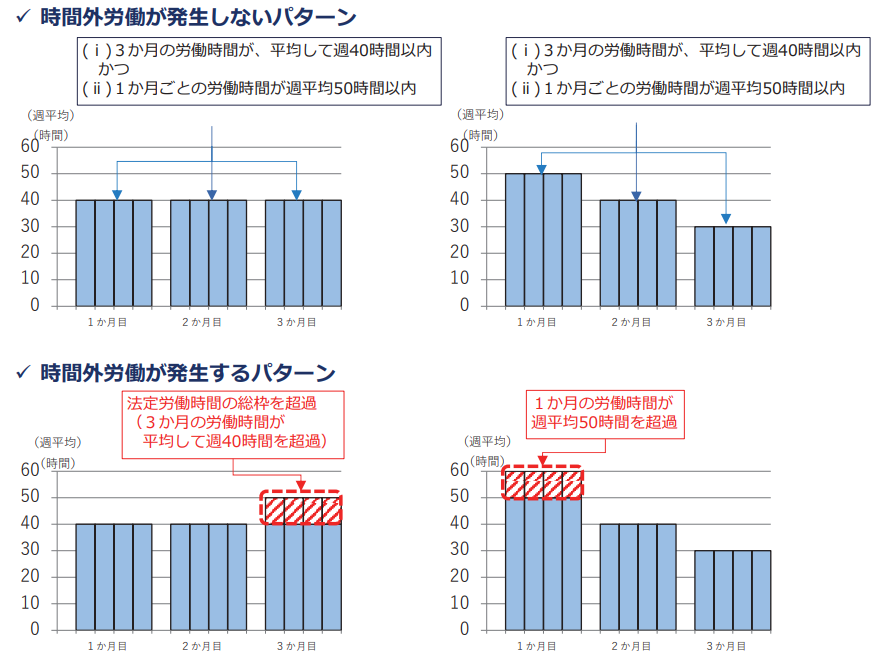

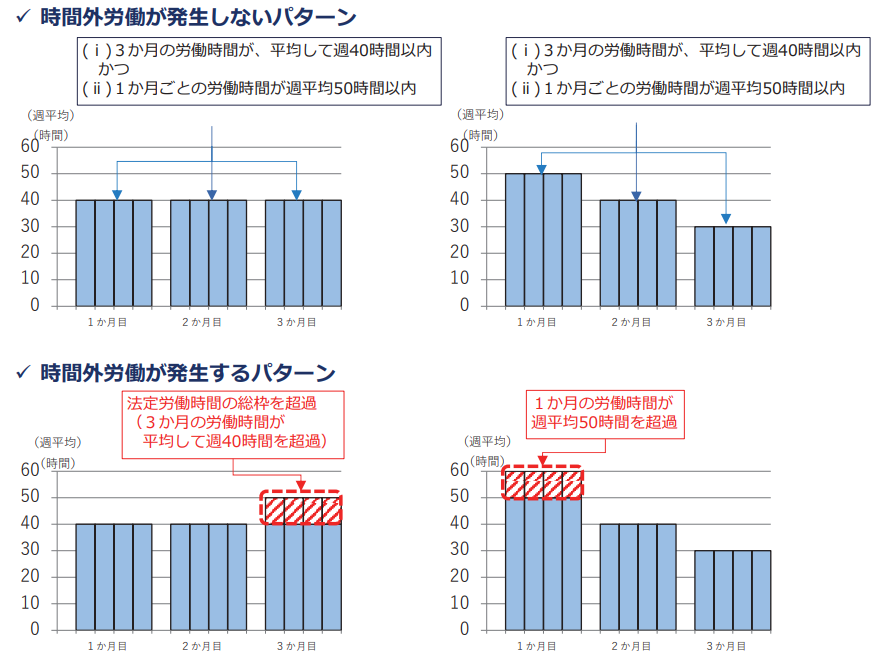

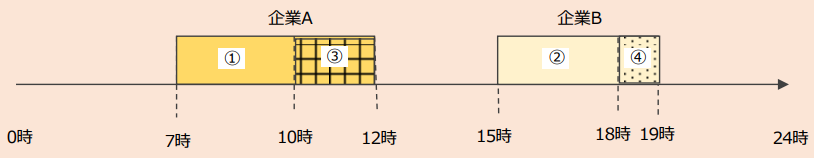

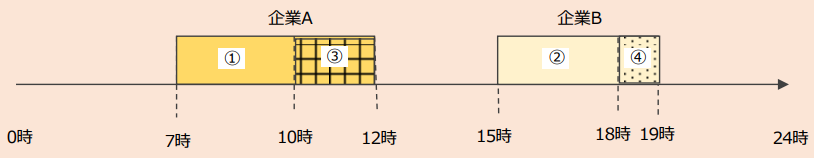

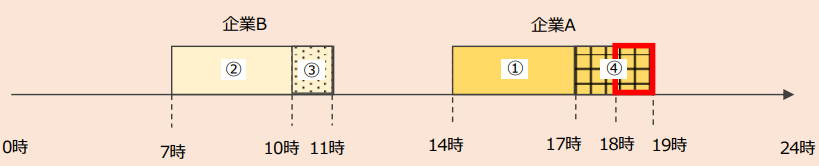

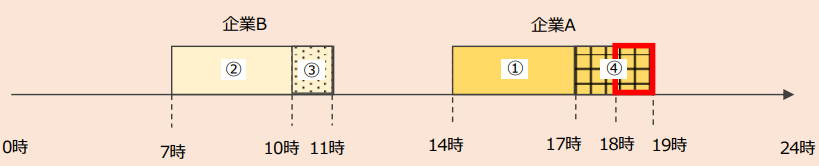

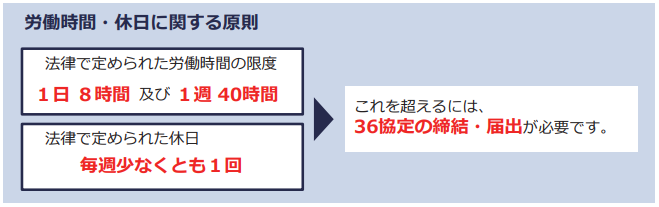

1箇月単位の変形労働時間制における時間外労働の考え方

(変形期間が1箇月(起算日毎月1日)、所定労働時間が月間で165時間の場合)

①は、1日についてみれば、8時間以内であり、1週間でも法定の40時間を超えておらず、1箇月でみても1箇月の法定時間の総枠171.4時間を超えていないので、この週の所定労働時間を超えていても、法定時間外労働とはなりません 。

②は、1日の法定労働時間の8時間を超えているので、法定時間外労働となります。

③は、②の部分を除いて1日8時間、1週40時間、1箇月171.4時間を超えていないので、法定時間外労働とはなりません。

④は、1日8時間を超えていませんが、1週40時間を超えているため、法定時間外労働となります。

⑤は、所定労働時間(9時間)を超えるため、法定時間外労働となります。

⑥は、1日8時間、1週40時間、1箇月171.4時間を超えていないので、法定時間外労働とはなりません。

⑦は、次の⑧と合わせて2時間の労働を所定外に行っていますが、この2時間は1日8時間、1週40時間を超えていないものの、1箇月171.4時間を超えています 。1箇月の実労働時間は、165時間に①から⑧までの労働を加えた178時間ですが、法定時間外労働となる②、④、⑤の5時間をこれから差し引き、173時間と171.4時間を比較し、その差1.6時間が法定時間外労働となります。⑧はこの1.6時間を指します。2時間から⑧の1.6時間を引いた0.4時間は1箇月171.4時間の範囲内となっており法定時間外労働にはなりません。この部分が⑦となります。

(引用元:労基法パンフレット「1箇月単位の変形労働時間制導入の手引き」)

5(6) 変形労働時間制(1箇月単位)を導入する場合の労使協定届や就業規則のサンプルはありますか。

こちらの厚生労働省のホームページから得られる資料の4,5ページにサンプルの記載がございます。

労基法パンフレット「1箇月単位の変形労働時間制導入の手引き」

ただし、あくまでもサンプルですので、各社の事情に合った内容にすべきです。そのため、必ず外部専門家に相談の上、修正してお使いください。

第6 よくある質問【FAQ】③ 変形労働時間制(1年単位)

6(1) 変形労働時間制(1年単位)とは、何ですか。

労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、1か月を超え1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間を40時間以下の範囲以内にした場合、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度(労働基準法第32条の4)です。

参照条文

労働基準法

第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)

四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)

五 その他厚生労働省令で定める事項

② 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。

④ 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

6(2) 変形労働時間制(1年単位)は、何のためにあるのですか。

業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることが目的です。

6(3) 変形労働時間制(1年単位)を採用するにはどのような要件が必要になりますか。

1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定を締結し、1か月を超え1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間を40時間以下の範囲にすること等の条件を満たした上で所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

具体的には、1年単位の変形労働時間制を実施するときには、労使協定で次の5項目について協定を締結する必要があります。

①対象労働者の範囲

②対象期間(1か月を超え1年以内の期間に限る)及び起算日

③特定期間

④労働日及び労働日ごとの労働時間

⑤労使協定の有効期間

1年単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結した場合は、これを所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。また、常時10人以上の労働者を使用している事業場については、1年単位の変形労働時間制を採用する旨を就業規則に記載したうえで、これを所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

(引用元:労基法パンフレット「1年単位の変形労働時間制導入の手引き」)

6(4) 変形労働時間制(1年単位)の対象労働者の範囲について教えてください。

1年単位の変形労働時間制により労働させる労働者の範囲を協定で明確にする必要があります。なお、勤務期間が対象期間に満たない途中採用者・途中退職者などについても賃金の精算を条件に本制度の適用が認められています。

㊟年少者については、原則として1年単位の変形労働時間制で労働させることはできません(ただし、1週48時間、1日8時間以内であれば可能です。)。また、妊産婦が請求した場合には1週40時間、1日8時間の範囲以内でしか労働させることはできないため、1年単位の変形労働時間制で労働させることはできません。

(引用元:労基法パンフレット「1年単位の変形労働時間制導入の手引き」)

6(5) 変形労働時間制(1年単位)の対象期間について教えてください。

変形労働時間制の対象期間は、その期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月を超え1年以内の期間に限ります。1年間が最長期間であるので対象期間が1年以内であれば3か月、4か月、半年などの対象期間を採用することも可能です。

なお、1年単位の変形労働時間制は、対象期間を単位として適用されるものであるため、労使の合意によって対象期間の途中でその適用は中止できないものと解され、少なくともその対象期間中はその適用が継続される、とされています(参考:令和3年版 労働基準法 上 厚生労働省労働基準局編 ③コンメンタール p456)。もっとも、この点については、例外が認められる場合も、あり得ます(ご興味のある方は、有料回答ですが、ご連絡下さい)。

6(6) 変形労働時間制(1年単位)の労働日および労働時間の特定について教えてください。

対象期間を平均して、1週間の労働時間が40時間を超えないように対象期間内の各日、各週の所定労働時間を定めることが必要です。これは対象期間の全期間にわたって定めなければなりません。

ただし、対象期間を1か月以上の期間に区分することとした場合には、

①最初の期間における労働日

②最初の期間における労働日ごとの労働時間

③最初の期間を除く各期間における労働日数

④最初の期間を除く各期間における総労働時間

を定めればよいこととなっています。この場合でも、最初の期間を除く各期間の労働日と労働日ごとの労働時間については、その期間の始まる少なくとも30日前に、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者)の同意を得て、書面により定めなければなりません。

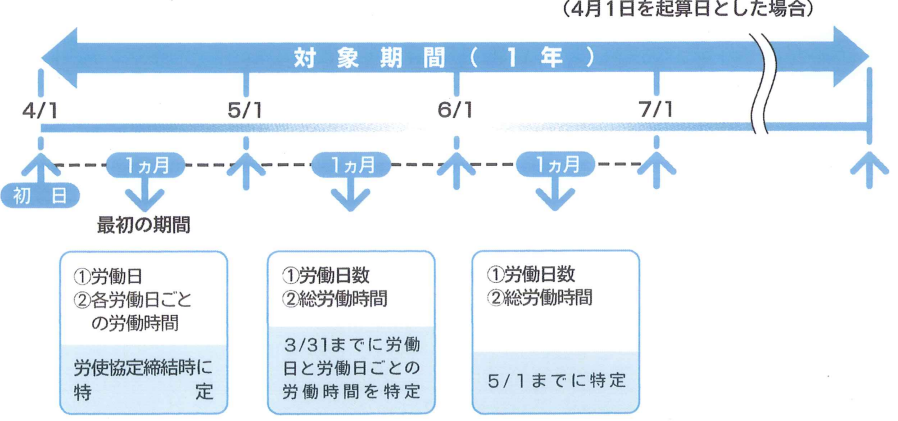

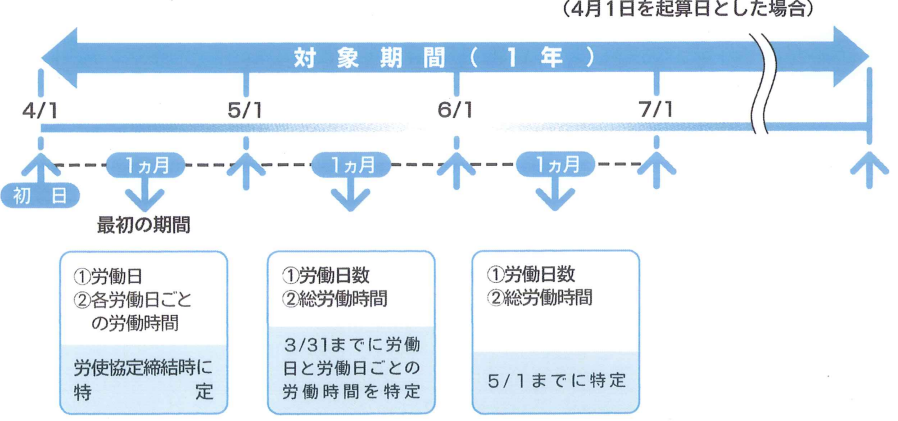

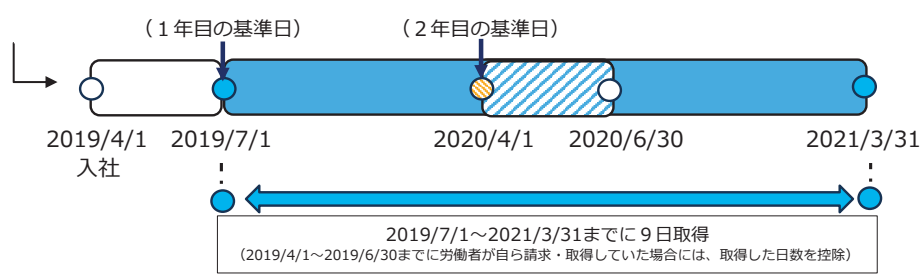

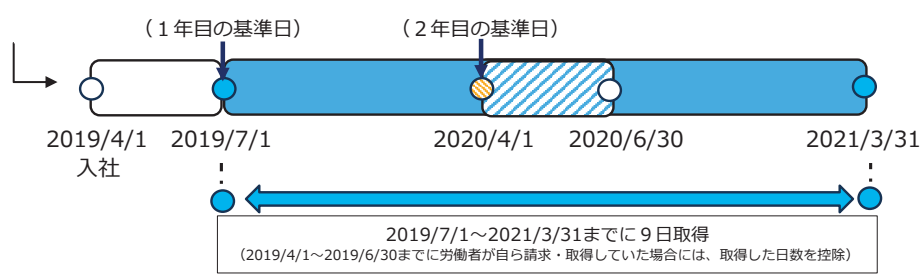

これを図示すると次のようになります。

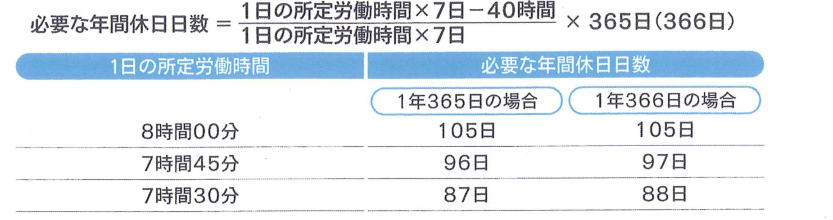

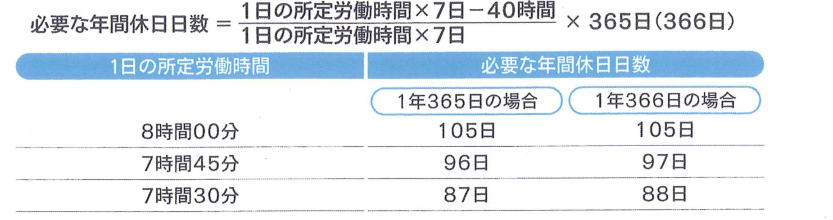

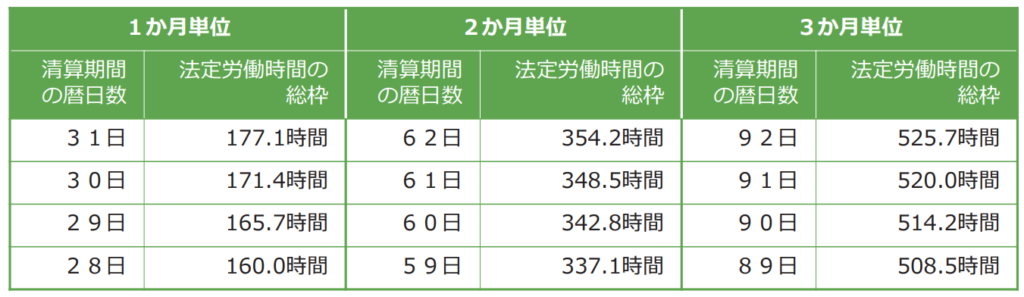

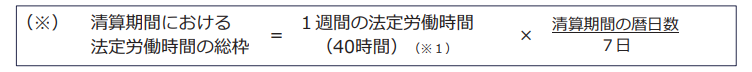

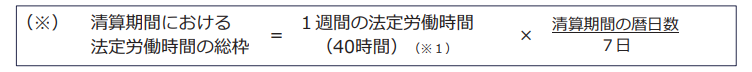

なお、対象期間を通した所定労働時間の総枠は、次の計算式によることになります。

これによって計算すれば、対象期間において所定労働時間として設定できる労働時間の総枠は下表のようになります。

また、1日の所定労働時間を一定とした場合、1週平均40時間をクリアするための1日の所定労働時間と年間休日日数の関係は次のようになります。ただし、次の式による計算結果の小数点以下は切り上げて休日日数を算出します。

1日の所定労働時間が7時間26分の場合、上記の式にあてはめると年間の所定労働日数が280日の限度日数を超えることになるため1日所定労働時間は7時間27分が限度となります (1年365日の場合)。ただし、年間労働日数を280日以下にするのであれば7時間26分以下とすることも可能です。

(引用元:労基法パンフレット「1年単位の変形労働時間制導入の手引き」、表現につき一部修正)

6(7) 変形労働時間制(1年単位)の労働日数の限度について教えてください。

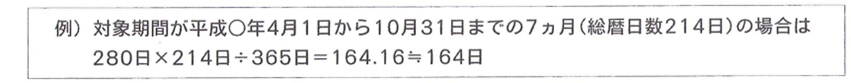

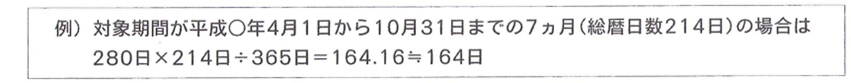

対象期間における労働日数の限度は、原則として1年間に280日となります(対象期間が3か月以内の場合制限はありません。)。

対象期間が1年未満の場合は下記計算式で上限日数が決まります。

計算式 280日×対象期間中の暦日数:365日(1年365日の場合)

が限度となります。

ただし、前年度において、1年単位の変形労働時間制を協定している場合(以下「旧協定」といいます。)で、旧協定の1日または1週間の労働時間よりも新協定の労働時間を長く定め、及び1日9時間または1週48時間を超えることとしたときは280日または、旧協定の労働日数から1日を減じた日数のうちいずれか少ない日数としなければなりません。

例) 旧協定(対象期間1年間、総労働日数252日)の1日の労働時間の最も長い日が8時間50分、1週間の労働時間の最も長い週が48時間としていたものを新協定で1日の最も長い日が8時間30分、最も長い週が51時間とした場合、旧協定の対象期間中の総労働日数252日から1日を差し引いた日数251日が280日より短いため、新協定の対象期間中の総労働日数は251日としなければなりません。

(引用元:労基法パンフレット「1年単位の変形労働時間制導入の手引き」、表現につき一部修正)

6(8) 変形労働時間制(1年単位)の対象期間における連続労働日数について教えてください。

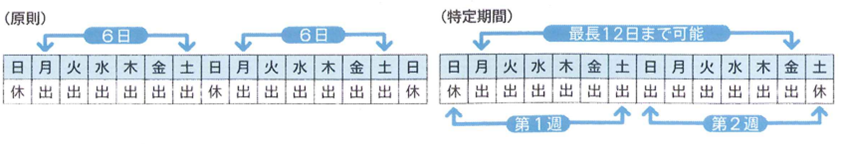

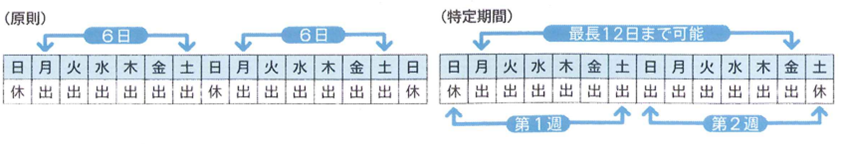

連続労働日数は原則として最長6日まで、です。

ただし、「特定期間」を設ければ1週間に1日の休日が確保できる日数(最長12日)とすることができます。

なお、「特定期間」とは労使協定により対象期間のうち特に業務が繁忙な時期として定められた期間をいいます。対象期間のうち相当部分を特定期間として定める労使協定は、法の趣旨に反して認められません。また、一旦協定した特定期間を対象期間の途中で変更することも認められません。

(引用元:労基法パンフレット「1年単位の変形労働時間制導入の手引き」)

6(9) 変形労働時間制(1年単位)の1日・1週間の労働時間の限度について教えてください。

1年単位の変形労働時間制には、1日・1週の労働時間の限度が定められており、1日10時間、1週52時間が限度時間です(隔日勤務のタクシー運転者の1日の限度時間は16時間です。)。

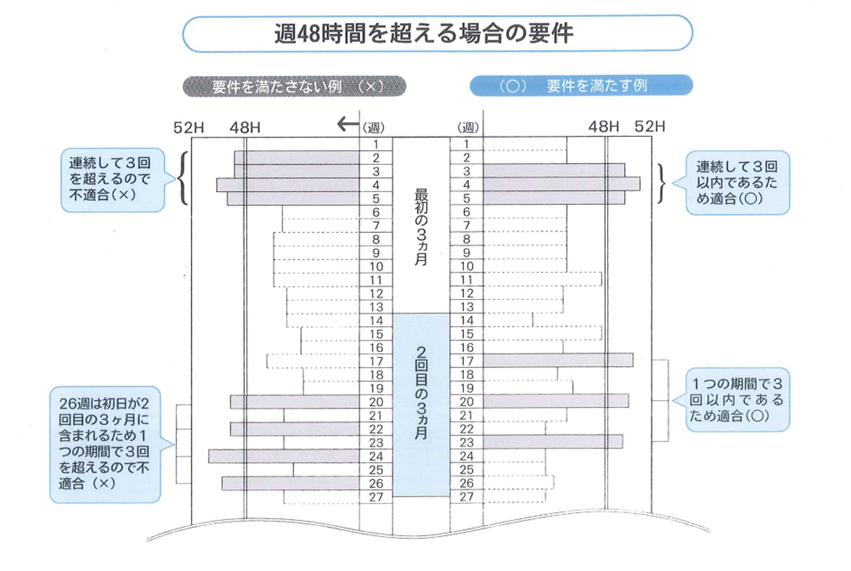

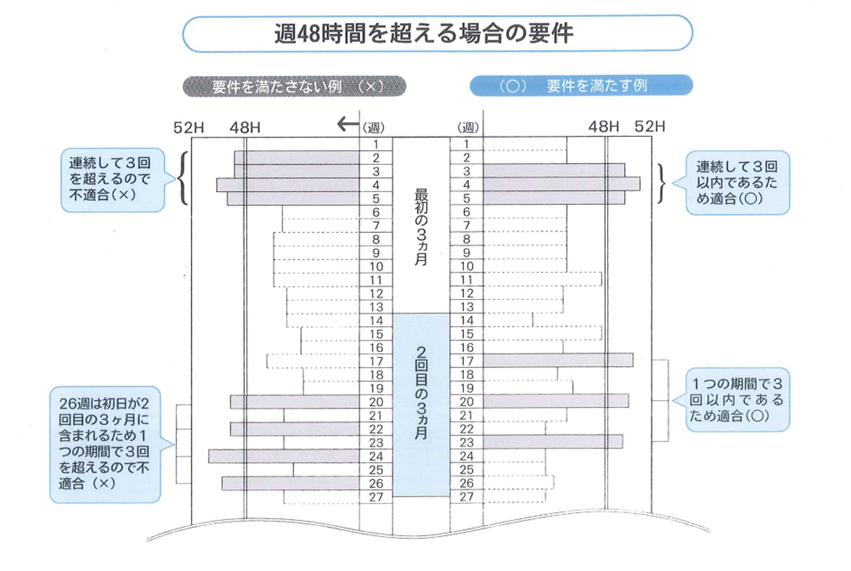

対象期間が3か月を超える場合、この限度時間を設定できる範囲には次のような制限があります(積雪地域の建設業の屋外労働者等については制限はありません。)。

①対象期間中に、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とすること。

②対象期間を初日から3か月ごとに区切った各期間において、週48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日の数が3以内であること。

ただし、以上の「週」については対象期間の初日の曜日を起算とする7日間です。

(引用元:労基法パンフレット「1年単位の変形労働時間制導入の手引き」、表現につき一部修正)

6(10) 変形労働時間制(1年単位)の割増賃金の支払いについて教えてください。

労働時間が法定労働時間を超えた場合には、その超えた時間について割増賃金を支払うことが必要です(労働基準法第37条)。

次の時間については時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。

①1日の法定時間外労働

➡労使協定で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

②1週の法定時間外労働

➡労使協定で1週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は1週40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く。)

③対象期間の法定時間外労働

➡対象期間の法定労働時間総枠(40時間×対象期間の暦日数÷7)を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く。)

㊟途中採用者・途中退職者等の取扱い➡次の解説を参照下さい。

6(11) 変形労働時間制(1年単位)の途中採用者・途中退職者等の取り扱いについて教えてください。

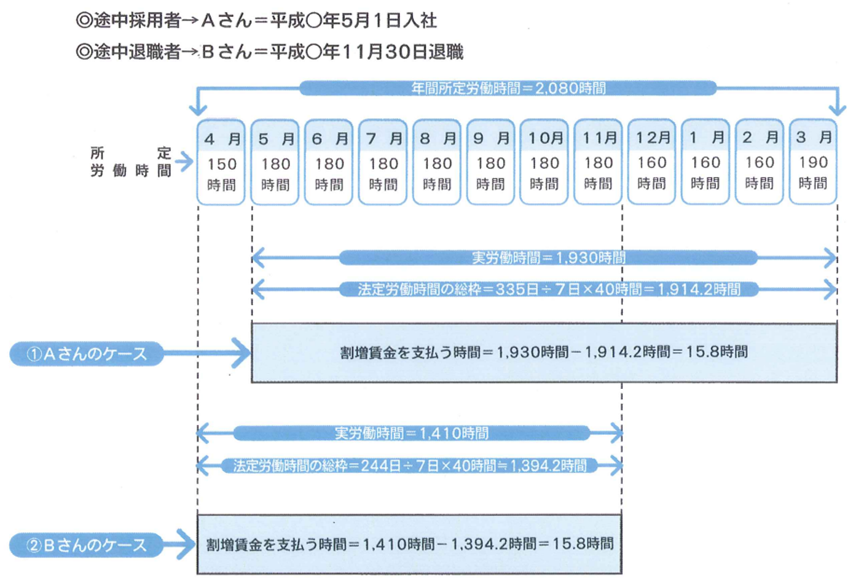

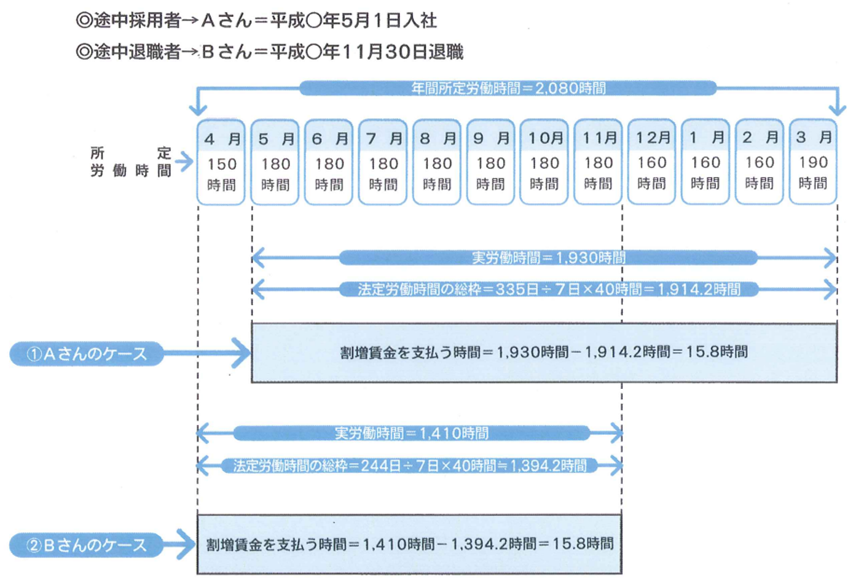

対象期間より短い労働をした者に対しては、使用者はこれらの労働者に実際に労働させた期間を平均して週40時間を超えた労働時間について、次の式により労働基準法第37条の規定の例による割増賃金を支払うことが必要です。割増賃金の清算を行う時期は、途中採用者の場合は対象期間が終了した時点、途中退職者の場合は、退職した時点となります。

なお、転勤等により対象期間の途中で異動のある場合についても清算が必要になります。

具体例は次のとおりです。

☆平成〇年4月1日を起算日とする1年単位の変形労働時間制を次の2名に適用した場合

(各人は所定労働時間だけ労働したものとする。)

(引用元:労基法パンフレット「1年単位の変形労働時間制導入の手引き」)

6(12) 変形労働時間制(1年単位)において育児を行う者等に対する配慮について教えてください。

1年単位の変形労働時間制を導入する場合においても、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練または教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるよう配慮をしなければならないこととされています。

6(13) 変形労働時間制(1年単位)において就業規則に定めなければならない事項について教えてください。

始業・終業の時刻、休憩時間や休日は就業規則に必ず記載しなければならない事項となっていますから、労使協定により1年単位の変形労働時間制を採用することとした場合にも変形期間中の各日の始業・終業の時刻等を就業規則に定め、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります(労働基準法第89条)。

6(14) 変形労働時間制(1年単位)を導入する場合の就業規則・労使協定のサンプルはありますか。

こちらの厚生労働省のホームページから得られる資料の6,7ページにサンプルの記載がございます。

ただし、あくまでもサンプルですので、各社の事情に合った内容にすべきです。そのため、必ず外部専門家に相談の上、修正してお使いください。

6(15) 変形労働時間制(1年単位)において、①1日の労働時間の限度が10時間、1週間の労働時間の限度が52時間、②連続労働日数が原則最長6日、③年間の労働日数の限度が280日というルールが、労使協定における労働日・労働時間の特定の際に存在することはわかりました。しかし、これに従って労使協定を定めた後、残業をさせた結果、実際の勤務時間や勤務日が①から③のルールに抵触することとなった場合には違法となるのでしょうか。

これら①から③のルールは、「労使協定で定める労働時間、労働日、すなわち、所定労働時間、所定労働日に関する限度であるので、(労基法)第33条又は36条に基づき時間外・休日労働としてこの限度を超えて労働させることはできる」とされています。

参考:令和3年版 労働基準法 上 厚生労働省労働基準局編 ③コンメンタール p462

6(16) 変形労働時間制(1年単位)について、特定された労働日又は週の労働時間を対象期間の途中で変更することはできますか。

「類型別 労働関係訴訟の実務 [改訂版]Ⅰ (佐々木宗啓ほか)」によれば、以下のように示されています。

1年単位の変形労働時間制について、特定された労働日又は週の労働時間を対象期間の途中で変更することはできるか。

上記の下線部(黄色)の内容については、以下のQ&Aをご参照ください。

【コメント】上記の下線部(黄色)をどのように読むか(❶特定された労働日又は週の労働時間を対象期間の途中で変更することは否定的としても、休日の振替に関しては、休日振替する行政解釈と同じ見解なのか、❷特定された労働日又は週の労働時間を対象期間の途中で変更することは否定的であるとした上で、休日の振替についても、対象期間途中での変更につき否定的なのか)、が問題となります(この点については、ご興味のある方がいらっしゃれば、有料回答ですが、当職のコメントをお伝えします)。

6(17) 6(16)の休日振替の「一定の要件」について詳細を教えてください。

通達では、1年単位の変形労働時間制を採用した場合における休日振替の要件、効果について、次のように示されています(平6.5.31基発330号、平9.3.28基発 210号、平11.3.31基発168号)。

1年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度であるので、通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制を採用できない。

なお、1年単位の変形労働時問制を採用した場合において、労働日の特定時には予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行わなければならなくなることも考えられるが、そのような休日の振替までも認めない趣旨ではなく、その場合の休日の振替は、以下によるものであること。

①就業規則において休日の振替を必要とする場合に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えるものであること。この場合、就業規則等において、できる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと。

②対象期間(特定期間を除く。)においては連続労働日数が6日以内となること。

③特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内であること。

また、例えば、同一週内で休日をあらかじめ8時間を超えて労働を行わせることとして特定していた日と振り替えた場合については、当初の休日は労働日として特定されていなかったものであり、労働基準法第32条の4第1項に照らし、当該日に8時間を超える労働を行わせることとなった場合には、その超える時間については時間外労働となるものである。

6(18) Y事件(東京地判R7.6.27)のYoutube動画解説について詳しく教えてください。

この裁判例では、「労使協定によって労働日とされていない法定休日や所定休日に多数勤務している実態」を理由として、変形労働時間制(1年単位)が無効とされました。そのため、こういった事態は、企業のリスク対策として回避すべきです。

多数勤務の実態については、以下の記事をご参照ください。

変形労働時間制の落とし穴|無効で残業代約200万円?弁護士が実務を解説~1年単位の変形労働時間制の裁判例を題材として~

6(19) 1年単位の変形労働時間制を採用するのに適していない事業の種類はありますか。

日ごとの労働時間に対して1年単位の変形労働時間制を実施する場合、原則として労働日と当該労働日ごとの労働時間を労使協定において予め特定することが必要とされます。貸切観光バスのような、法定労働時間を超えて労働させる日や週を予め特定することが困難な事業や、あるいは、労使協定で定めた労働時間が業務の都合によって変更されることが通常行われるような事業では、1年単位の変形労働時間制を適用する余地はないとされています。

(参照:注釈 労働基準法・労働契約法 第1巻 p435 荒木尚志ほか)

第7 よくある質問【FAQ】④ フレックスタイム制

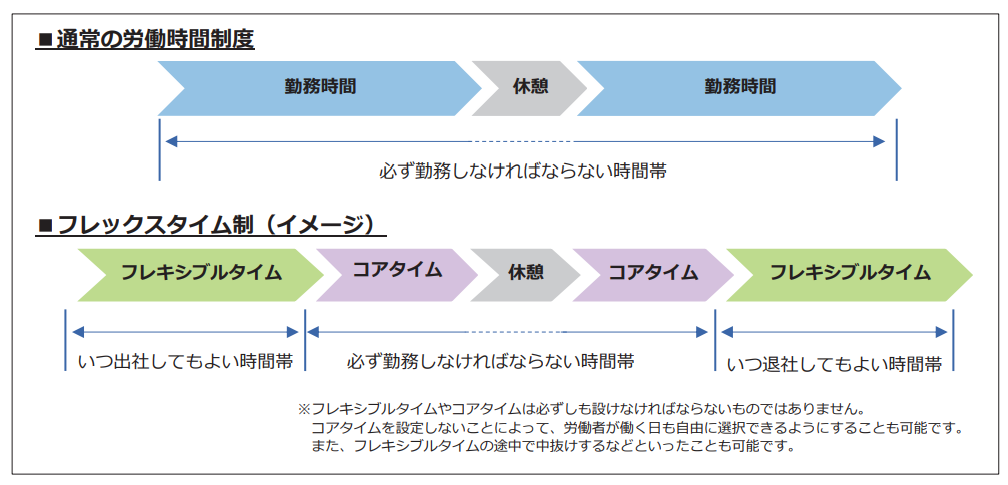

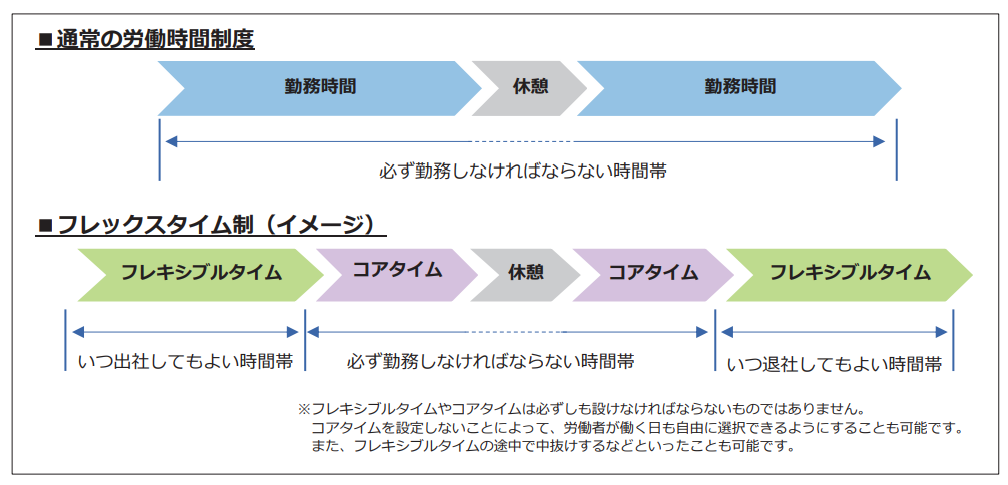

7(1) フレックスタイム制とは何ですか。

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる制度です。労働者は仕事と⽣活の調和を図りながら効率的に働くことができます。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省 「フレックスタイム制」)

参照条文

労働基準法

第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

三 清算期間における総労働時間

四 その他厚生労働省令で定める事項

② 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。

③ 一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第三十二条第一項の労働時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第二項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。

④ 前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。

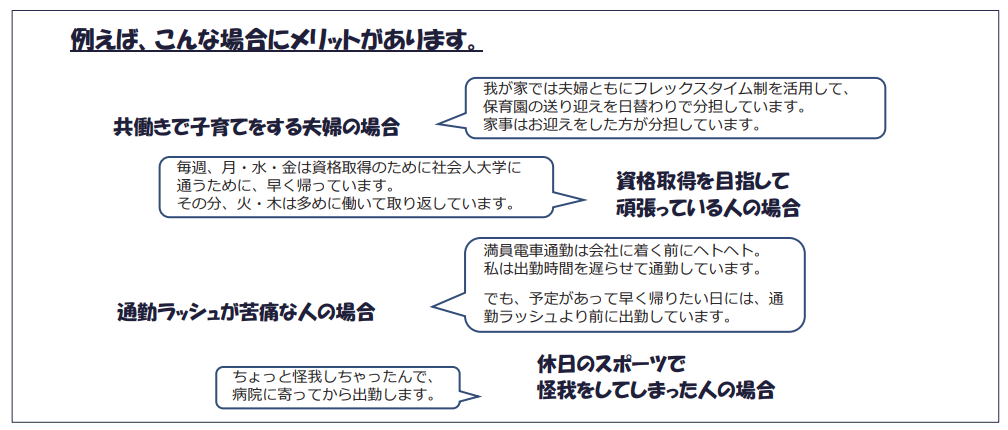

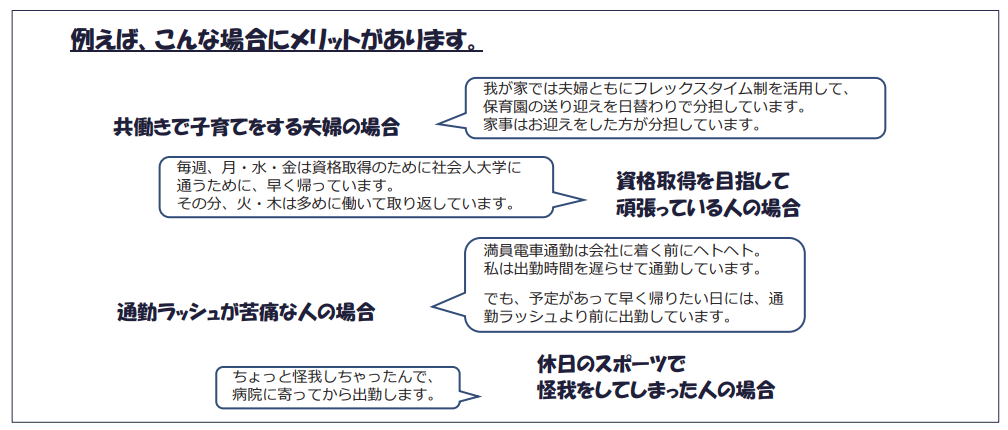

7(2) フレックスタイム制のメリットについて教えてください。

フレックスタイム制のもとでは、あらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、⽇々の出退勤時刻や働く⻑さを労働者が⾃由に決定することができます。労働者にとっては、⽇々の都合に合わせて、時間という限られた資源をプライベートと仕事に自由に配分することができるため、プライベートと仕事とのバランスがとりやすくなります。

フレックスタイム制の導⼊によって、労働時間を効率的に配分することが可能となり、労働⽣産性の向上が期待できます。また、仕事と⽣活の調和を図りやすい職場となることによって、労働者に⻑く職場に定着してもらえるようになるなど、使⽤者にとってもメリットがあります。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省 「フレックスタイム制」)

7(3) フレックスタイム制の導入要件について教えてください。

就業規則等への規定と労使協定の締結が必要です。

就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねることを定めてください。フレックスタイム制を導⼊するためには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。

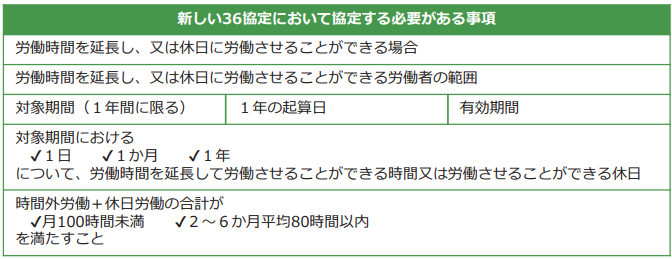

さらに、労使協定で以下の事項を定める必要があります。

①対象となる労働者の範囲

②清算期間

③清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)

④標準となる1⽇の労働時間

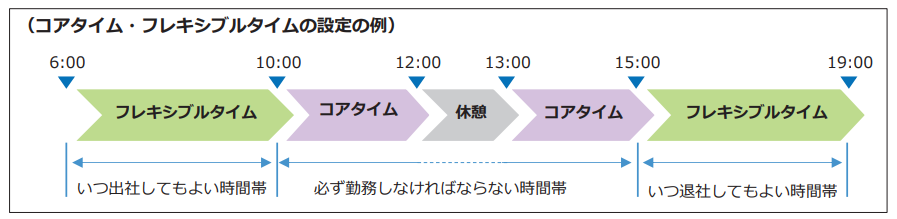

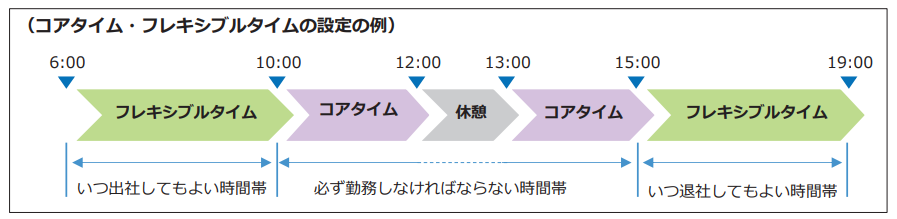

⑤コアタイム(※任意)

⑥フレキシブルタイム(※任意)

さらに、清算期間が1か⽉を超える場合には、所轄の労働基準監督署⻑に届け出る必要があります(清算期間については後述)。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省 「フレックスタイム制」)

7(4) フレックスタイム制の労使協定で定める、対象となる労働者の範囲について教えてください。

対象となる労働者の範囲は、各⼈ごと、課ごと、グループごと等様々な範囲が考えられます。例えば「全従業員」、「企画部職員」としたり、「Aさん、Bさん、・・・」とすることも構いません。労使で十分話し合い、協定で対象となる労働者の範囲を明確にしてください。

7(5) フレックスタイム制の労使協定で定める、清算期間について教えてください。

清算期間とは、フレックスタイム制において労働者が労働すべき時間を定める期間のことです。これまで上限は1か⽉でしたが、法改正によって上限が3か⽉となります。清算期間を定めるに当たっては、その⻑さに加えて、清算期間の起算⽇を定めてください。

法改正で清算期間の上限が最⼤3か⽉に延⻑されましたが、⽉ごとの繁閑差などの実態を踏まえ、対象者の範囲や清算期間を労使でよく話し合うことが重要です。また、清算期間が1か⽉を超える場合でも、使⽤者は1か⽉ごとに実際に働いた労働時間を労働者に通知するなどの対応に努めてください。

7(6) フレックスタイム制の労使協定で定める、清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)について教えてください。

清算期間における総労働時間とは、労働契約上、労働者が清算期間において労働すべき時間として定められた時間であり、いわゆる所定労働時間のことをいいます。すなわち、フレックスタイム制では、清算期間を単位として所定労働時間を定めることとなります。清算期間における総労働時間を定めるに当たっては、以下のとおり法定労働時間の総枠の範囲内としなければなりません。

※特例措置対象事業場については、清算期間が1か⽉以内の場合には週平均44時間までとすることが可能ですが、清算期間が1か⽉を超える場合には、特例措置対象事業場であっても、週平均40時間を超えて労働させる場合には、36協定の締結・届出と、割増賃⾦の⽀払が必要です(労働基準法施⾏規則第25条の2第4項)。

例えば、⽉単位の清算期間とした場合の法定労働時間の総枠は、以下の法定労働時間の総枠の範囲内で総労働時間を定めなければなりません。

なお、労使協定では、例えば1か⽉160時間というように各清算期間を通じて一律の時間を定める方法のほか、清算期間における所定労働⽇を定め、所定労働⽇1⽇当たり○時間といった定め方をすることもできます。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省 「フレックスタイム制」)

7(7) フレックスタイム制の労使協定で定める、標準となる1日の労働時間について教えてください。

標準となる1⽇の労働時間とは、年次有給休暇を取得した際に⽀払われる賃⾦の算定基礎となる労働時間の⻑さを定めるものです。清算期間における総労働時間を、期間中の所定労働⽇数で割った時間を基準として定めます。フレックスタイム制の対象労働者が年次有給休暇を1⽇取得した場合には、その⽇については、標準となる1⽇の労働時間を労働したものとして取り扱う必要があります。

7(8) フレックスタイム制の労使協定で定める、コアタイムについて教えてください。

コアタイムは、労働者が1⽇のうちで必ず働かなければならない時間帯です。必ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける場合には、その時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要があります。コアタイムの時間帯は協定で自由に定めることができ、

・コアタイムを設ける⽇と設けない⽇がある

・⽇によって時間帯が異なる

といったことも可能です。なお、コアタイムを設けずに、実質的に出勤⽇も労働者が自由に決められることとする場合にも、所定休⽇は予め定めておく必要があります。

7(9) フレックスタイム制の労使協定で定める、フレキシブルタイムについて教えてください。

フレキシブルタイムは、労働者が自らの選択によって労働時間を決定することができる時間帯のことです。フレキシブルタイム中に勤務の中抜けをすることも可能です。フレキシブルタイムも必ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける場合には、その時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要があります。フレキシブルタイムの時間帯も協定で自由に定めることができます。

なお、コアタイムの時間が1⽇の労働時間とほぼ同程度になるような場合や、フレキシブルタイムの時間帯が極端に短い場合など、労働者が始業・終業時刻を自由に決定するという趣旨に反する場合には、フレックスタイム制とはいえなくなるため注意が必要です。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省 「フレックスタイム制」)

7(10) フレックスタイム制の労使協定届の届出について教えてください。

清算期間が1か⽉を超える場合には、労使協定届を所轄の労働基準監督署⻑に届け出る必要があります。これに違反すると、罰則(30万円以下の罰⾦)が科せられることがあります。

(※)清算期間が1か⽉以内の場合には届出の必要はありません。

届出の際は、労使協定届に、労使協定の写しを添付して届け出てください。

7(11) フレックスタイム制を導入した場合の時間外労働に関する取扱いについて教えてください。

フレックスタイム制を導⼊した場合には、労働者が⽇々の労働時間を自ら決定することとなります。そのため、1⽇8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、ただちに時間外労働とはなりません。逆に、1⽇の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません。

フレックスタイム制を導⼊した場合には、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠(※)を超えた時間数が時間外労働となります。

(なお、時間外労働を⾏わせるためには、36協定の締結が必要です。)

例えば、1か⽉を清算期間とした場合、法定労働時間の総枠が以下のとおりとなるため、清算期間における総労働時間はこの範囲内としなければなりません。

(※1)特例措置対象事業場(※2)については、週の法定労働時間が44時間となるため、上記の式において1週間の法定労働時間を44時間として計算します。

ただし、清算期間が1か⽉を超える場合には、特例措置対象事業場であっても、週平均40時間を超えて労働させる場合には、36協定の締結・届出と、割増賃⾦の⽀払が必要です。

(※2)特例措置対象事業場

・・・常時10⼈未満の労働者を使⽤する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛⽣業、接客娯楽業のこと。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省 「フレックスタイム制」)

7(12) フレックスタイム制を導入した場合の時間外労働の算定方法について詳しく教えてください。

フレックスタイム制で働く労働者についても、時間外労働を⾏う場合には、36協定の締結・届出が必要となりますが、時間外労働のカウント方法が一般の労働時間制度とは異なる取り扱いとなります。

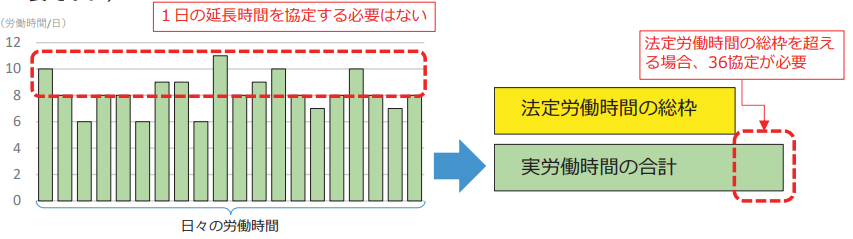

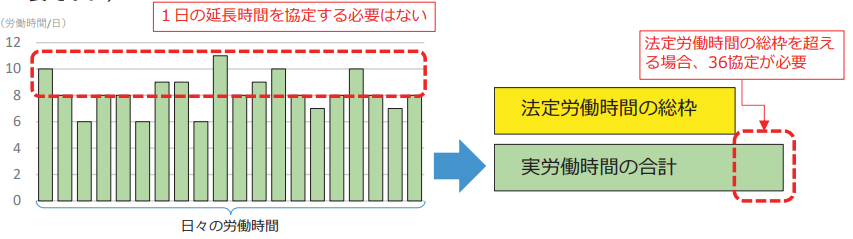

1 フレックスタイム制のもとでは、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働としてカウントされます。

・フレックスタイム制を採⽤した場合には、清算期間における総労働時間の範囲内で、⽇ごとの労働時間については労働者自らの決定に委ねられます。したがって、フレックスタイム制においては、清算期間を単位として時間外労働を判断することになるので、36協定において「1⽇」の延⻑時間について協定する必要はなく、「1か⽉」「1年」の延⻑時間を協定します。

・清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働させる場合に、36協定を締結し、所轄労働基準監督署⻑へ届け出る必要があります。

(※清算期間が1か⽉を超える場合には、フレックスタイム制に関する労使協定の届出も必要です。)

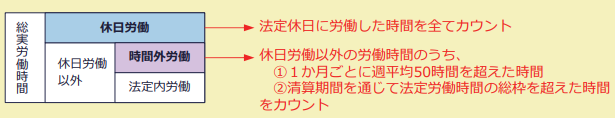

フレックスタイム制のもとで、休⽇労働(1週間に1⽇の法定休⽇に労働すること)を⾏った場合には、休⽇労働の時間は、清算期間における総労働時間や時間外労働とは別個のものとして取り扱われます(35%以上の割増賃⾦率で計算した賃⾦の⽀払が必要)。

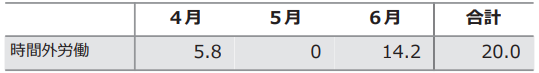

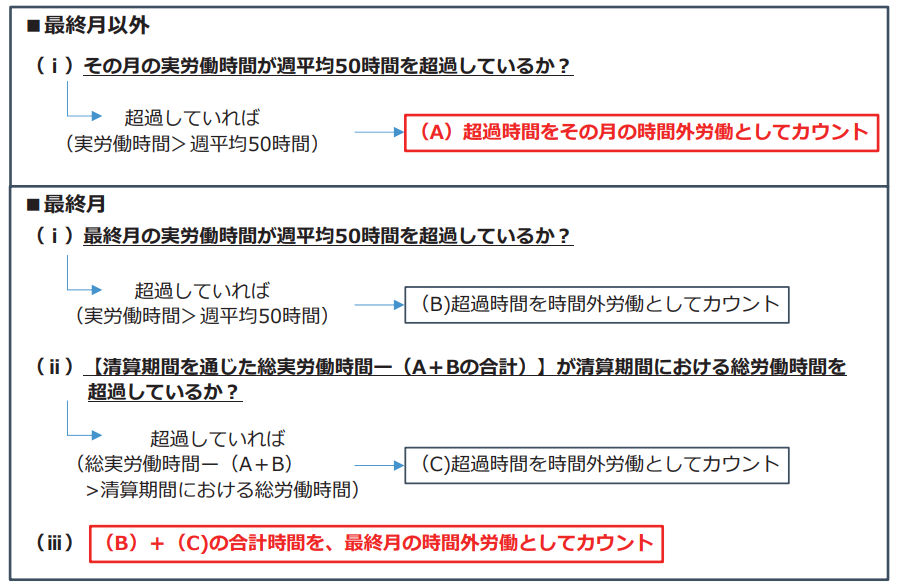

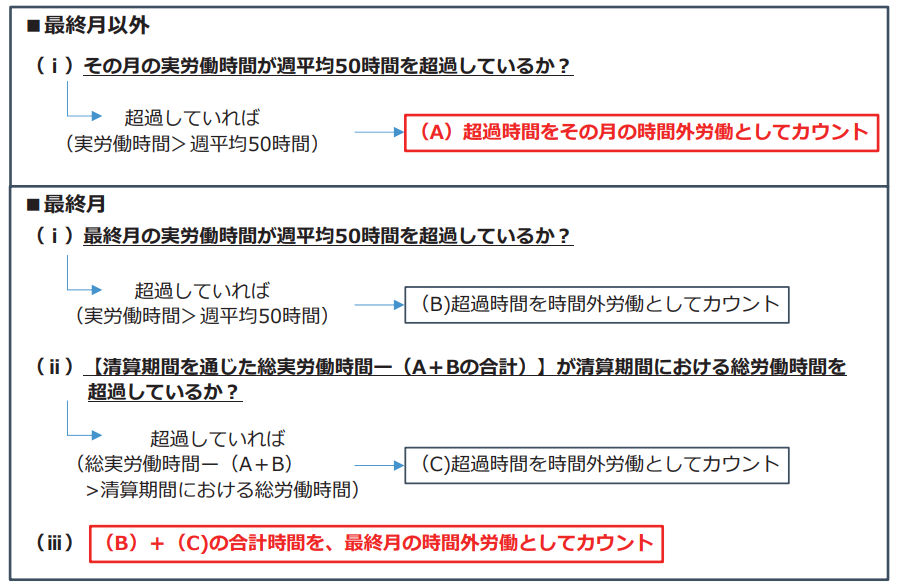

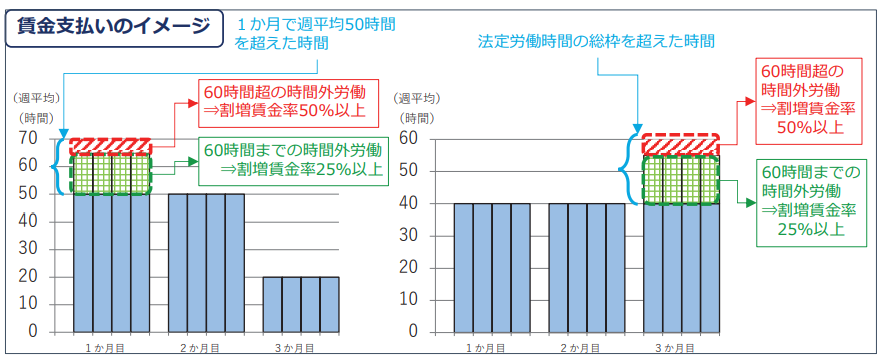

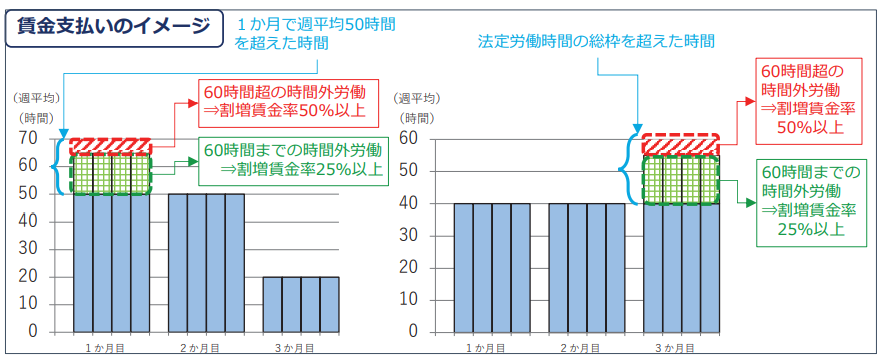

2 清算期間が1か月を超える場合には、

①1か月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間

②清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(※①でカウントした労働時間を除く)

が時間外労働としてカウントされます。

清算期間が1か⽉を超える場合には、1か⽉ごとに1週間当たり50時間を超えて労働させてはいけないこととなっているため、これを超えて労働させるには、36協定の締結・届出が必要となります。

さらに、上記のとおり清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働させる場合にも36協定の締結が必要となります。

したがって、以下の①、②がそれぞれ時間外労働としてカウントされます。

①1か⽉ごとに、週平均50時間を超えた労働時間

② ①でカウントした時間を除き、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間

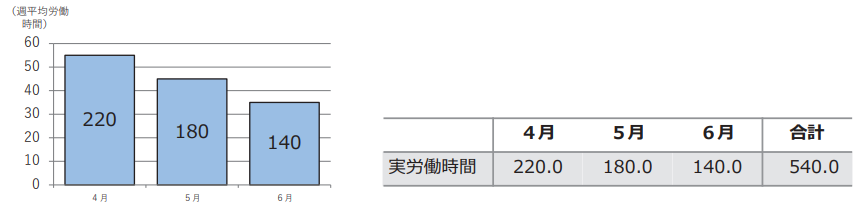

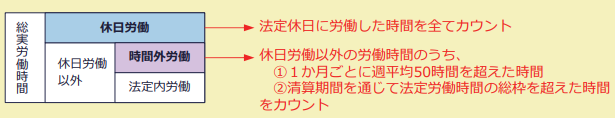

ここで、具体的な数字を⽤いて清算期間が1か⽉を超える場合の時間外労働の算定方法を確認します。

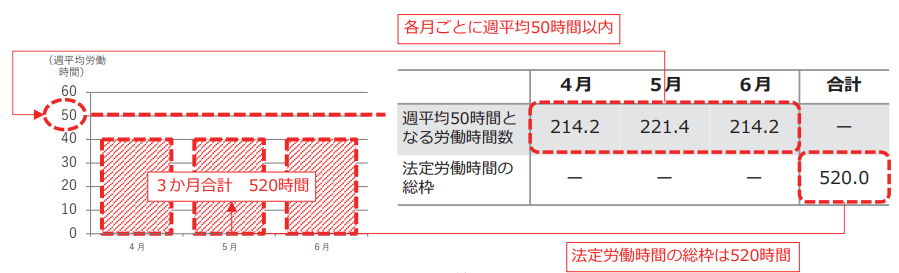

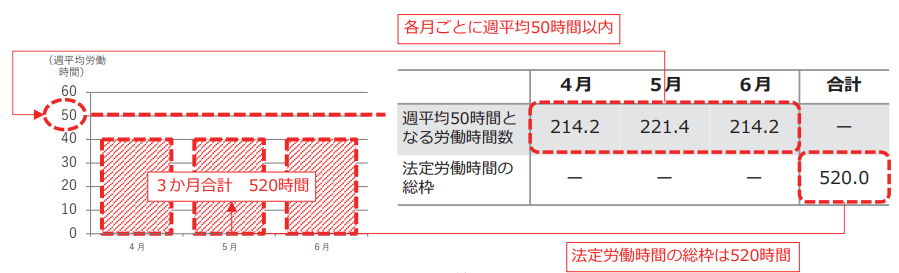

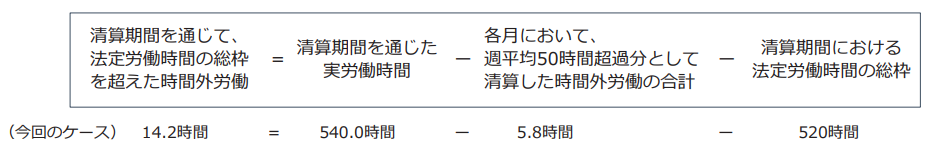

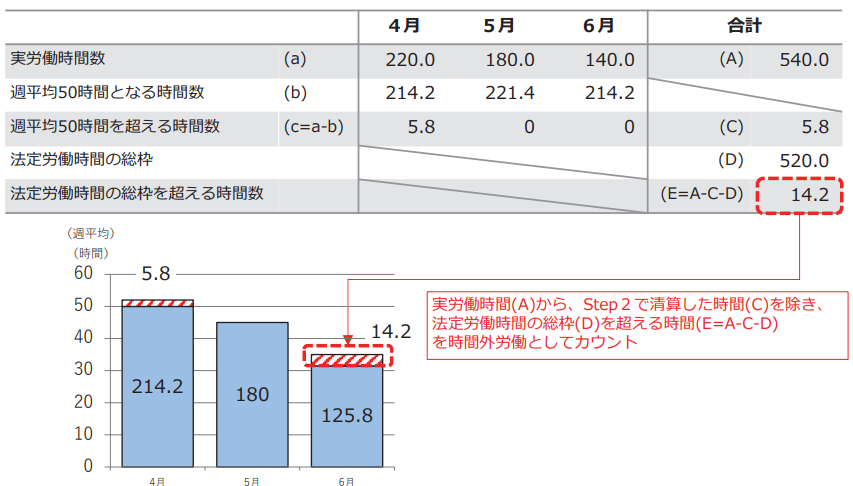

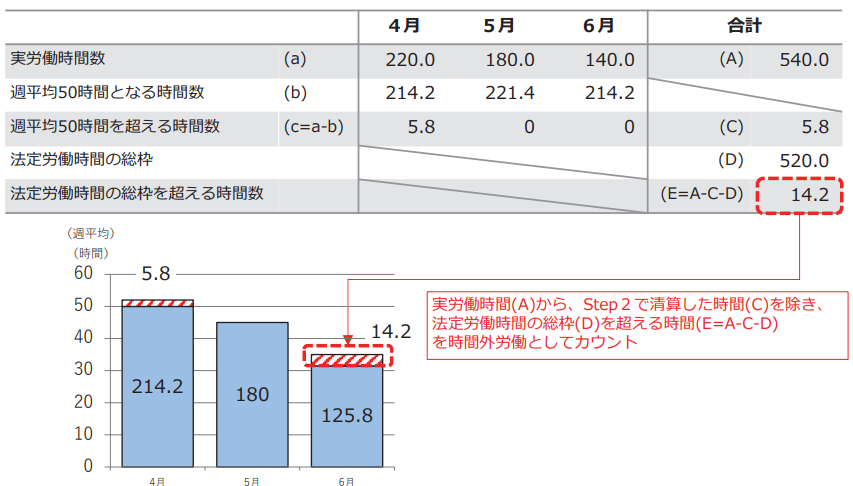

以下では、清算期間を4⽉1⽇〜6⽉30⽇の3か⽉間、実労働時間が以下のようになったケースについて、時間外労働の算定手順を⾒ていきます。

Step1

・清算期間における法定労働時間の総枠

・各月ごとに、週平均50時間となる月間の労働時間数

を計算して、フレックスタイム制の枠組みを把握します。

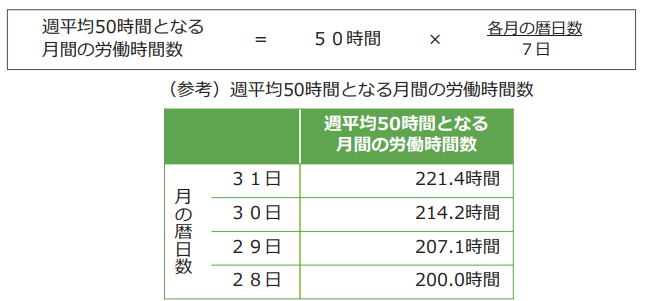

◆まずは、清算期間における法定労働時間の総枠を以下の式によって算出します。

今回は、暦日数が91日となるため、法定労働時間の総枠は、520時間となります。

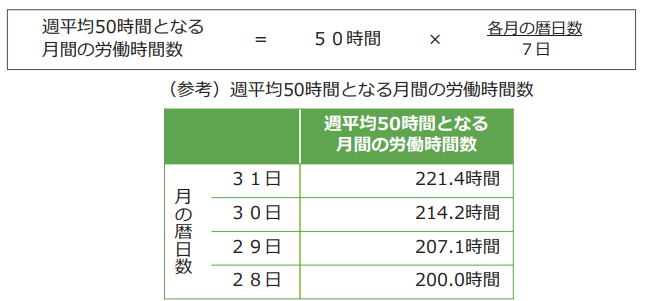

◆次に、1か月ごとに、各月の週平均労働時間が50時間となる月間の労働時間数を以下の式によって算出します。

今回は、4⽉は214.2時間、5⽉は221.4時間、6⽉は214.2時間となります。

以上により、今回のフレックスタイム制の枠組みは以下のとおりとなります。

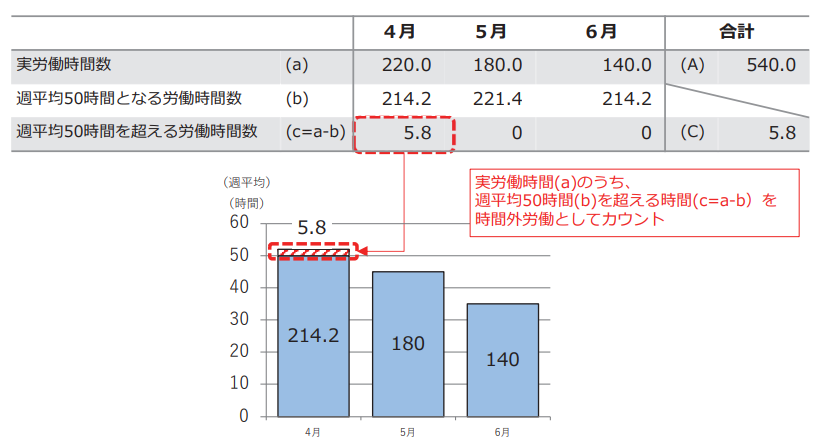

Step2 各月ごとに、週平均50時間を超えた時間を時間外労働としてカウントします。

◆清算期間を1か⽉ごとに区分した各期間ごとに、⽉間の実労働時間のうち、週平均50時間を超えた時間を時間外労働としてカウントします。

なお、清算期間の最後に1か⽉に満たない期間が発⽣する場合(清算期間1.5か⽉など)には、その期間を平均して、週平均50時間を超えているかどうか判断します。

◆今回のケースでは、以下のとおり、4⽉について週平均50時間を超える時間が発⽣しているので、時間外労働としてカウントし、4⽉の賃⾦⽀払⽇に割増賃⾦として⽀払います。

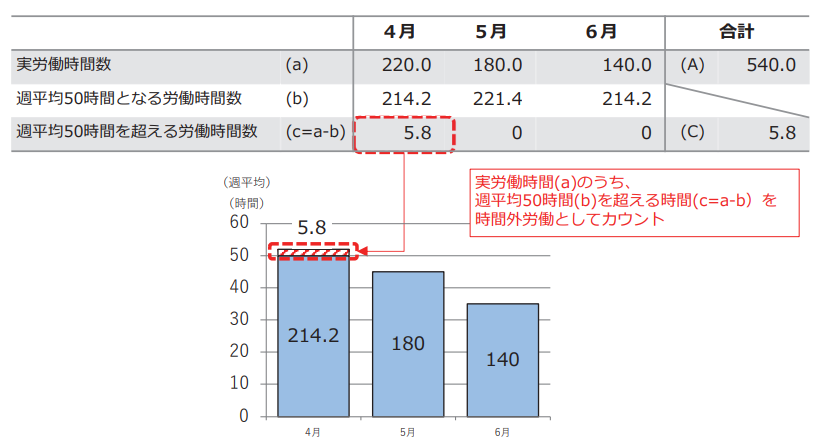

Step3 清算期間終了後に、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を時間外労働としてカウントします。

◆清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間については、清算期間終了後に最終⽉の時間外労働としてカウントします。

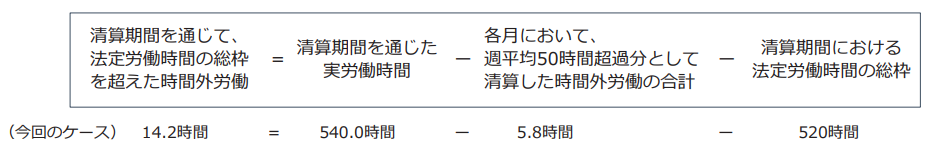

ただし、以下の式のとおり、Step2で時間外労働としてカウントした時間は除きます。

◆今回のケースでは、実労働時間の合計(540時間)から、Step2で4⽉の時間外労働としてカウントした時間(5.8時間)を除いた時間(534.2時間)のうち、法定労働時間の総枠(520時間)を超えた時間(14.2時間)を6⽉の時間外労働としてカウントし、6⽉の賃⾦⽀払⽇に割増賃⾦を⽀払います。

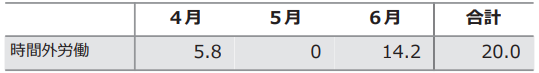

◆以上により、今回のケースでは、各⽉における時間外労働時間数は以下のとおり算定され、各⽉の賃⾦⽀払⽇に割増賃⾦を⽀払う必要があります。

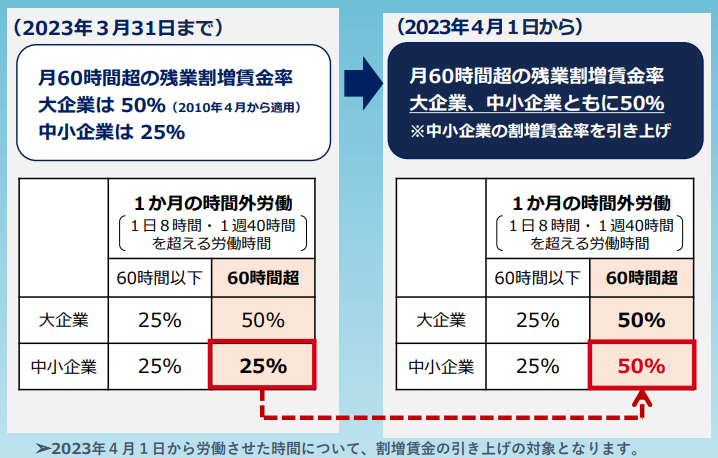

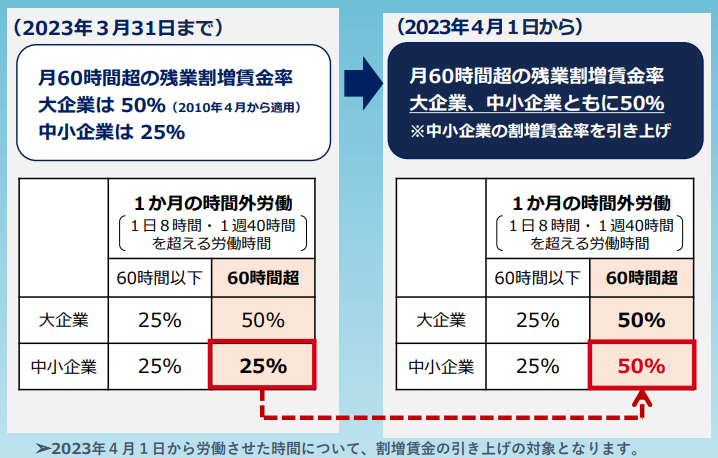

※今回のケースでは発生していませんが、時間外労働としてカウントした時間が、月60時間を超えた場合には、超えた時間については50%以上の割増賃金率で計算する必要があります。(中小企業は2023年末までは25%以上。2023年4月以降は50%以上。)

まとめ 清算期間が1か⽉を超えるフレックスタイム制における時間外労働の計算手順

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省 「フレックスタイム制」)

7(13) フレックスタイム制を導入した場合の賃金の支払いについて教えてください。

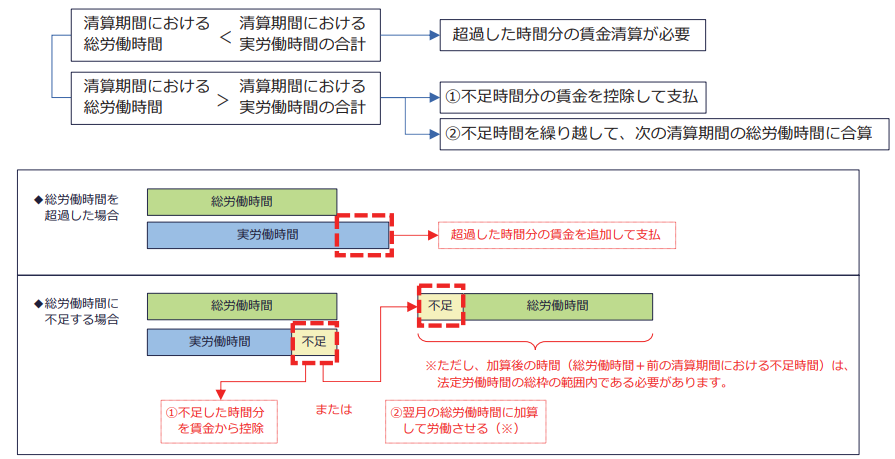

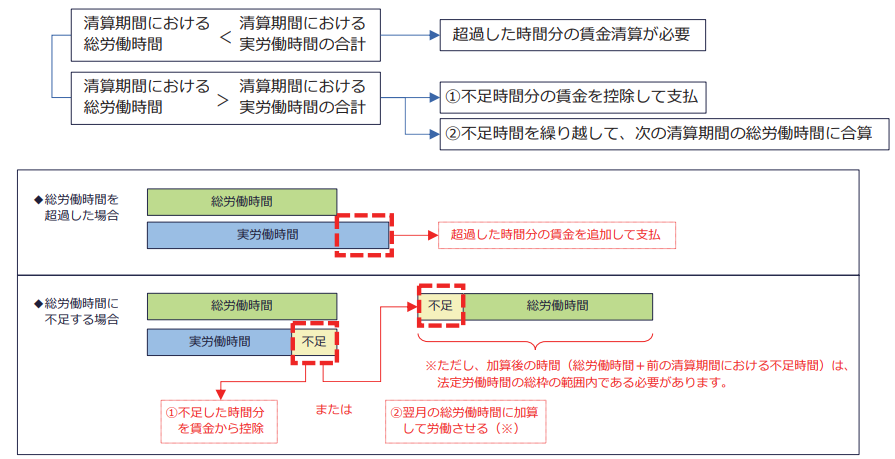

フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における総労働時間と実労働時間との過不⾜に応じて、以下のように賃⾦の清算を⾏う必要があります。

なお、フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですが、使用者が労働時間の管理をしなくてもよいわけではありません。実労働時間を把握して、適切な労働時間管理や賃⾦清算を⾏う必要があります。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省 「フレックスタイム制」)

7(14) フレックスタイム制を導入する場合の時間外労働の上限規制の考え方について教えてください。

働き方改革関連法(改正労働基準法)によって、時間外労働の上限が法律に設けられました。フレックスタイム制を導⼊する場合には、前ページまでで確認した時間外労働の算定方法に加え、時間外労働の上限規制にも注意する必要があります。

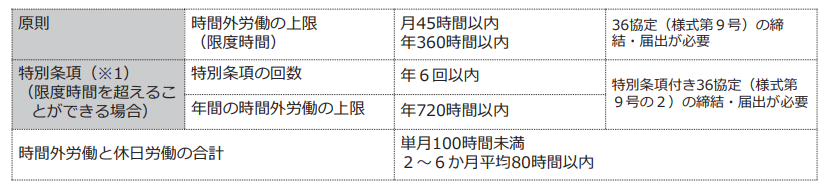

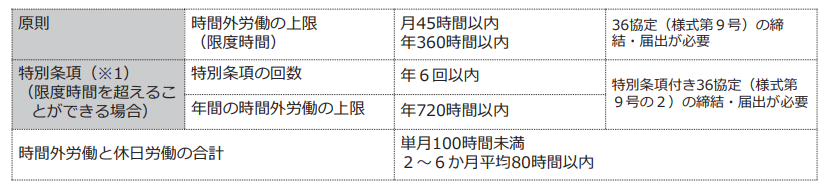

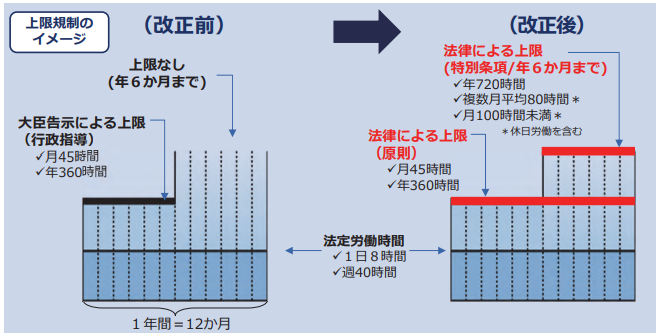

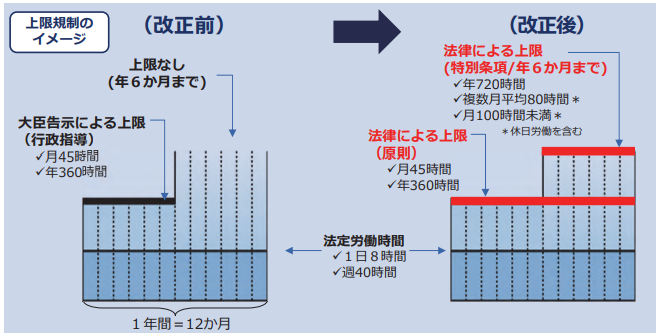

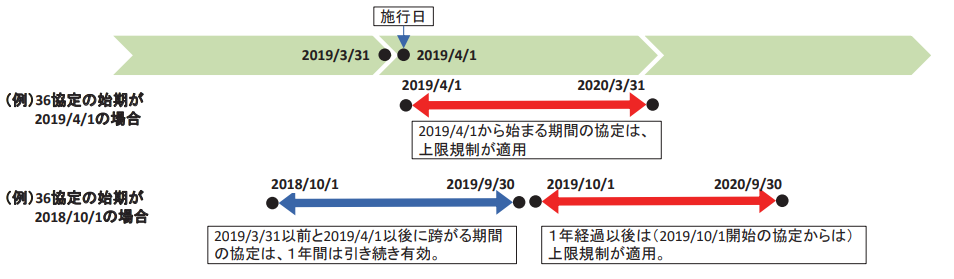

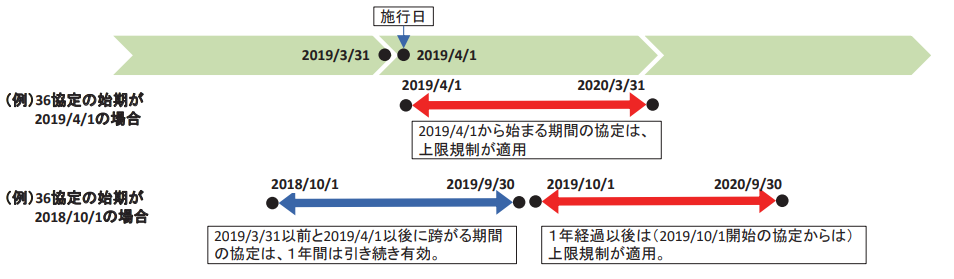

① 時間外労働に上限が設けられます。(※2019年4⽉施⾏、中⼩企業への適⽤は2020年4⽉)

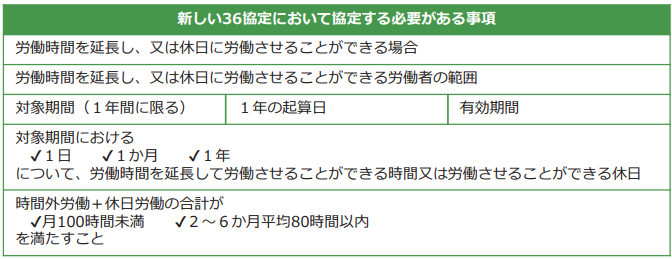

働き方改革関連法によって、時間外労働の上限が法律に設けられました。そのため、以下の上限規制を遵守しなければならないこととなりました。

(※1)臨時的な特別の事情がある場合に限る。

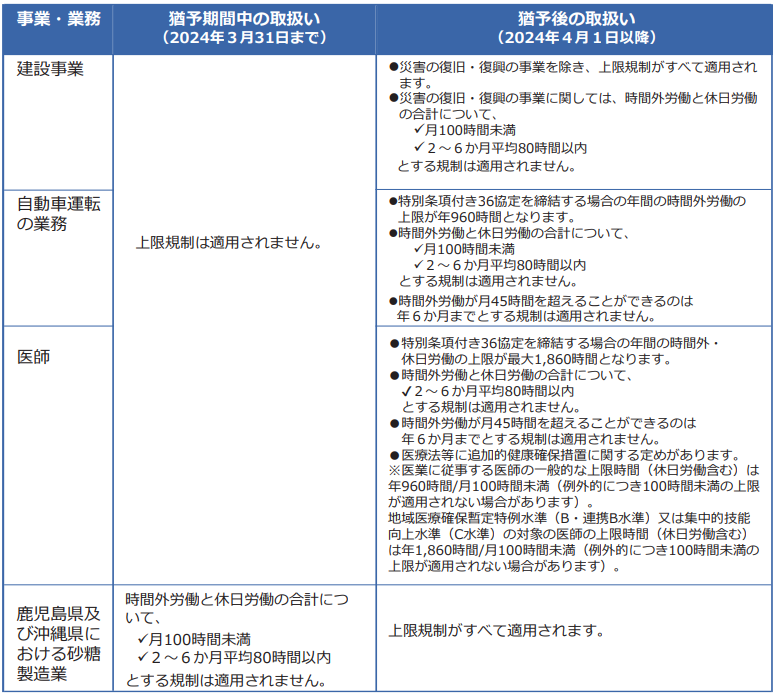

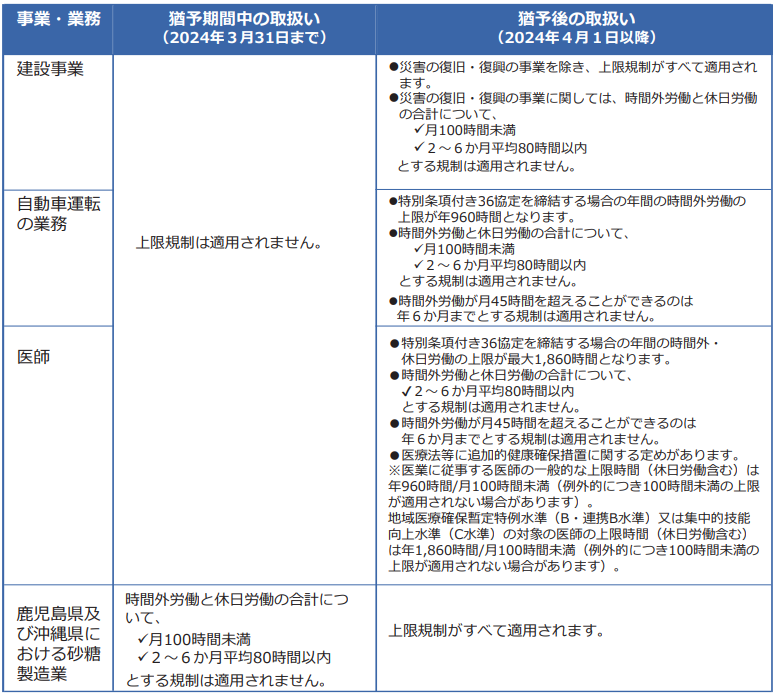

(※)建設事業、自動⾞運転業務、医師、⿅児島県及び沖縄県における砂糖製造業については、上限規制の適⽤が5年間猶予されます。また、新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適⽤が除外されています。

②フレックスタイム制のもとでは、前ページまでに確認した手順で算出した時間外労働時間に対して、上限規制が適用されます。

フレックスタイム制のもとで、休⽇労働(1週間に1⽇の法定休⽇に労働すること)を⾏った場合には、休⽇労働の時間は、清算期間における総労働時間や時間外労働とは別個のものとして取り扱われます。

したがって、法定休⽇に労働した時間は全て休⽇労働としてカウントし、休⽇労働以外の時間について、前ページまでの手順で時間外労働を算出します。

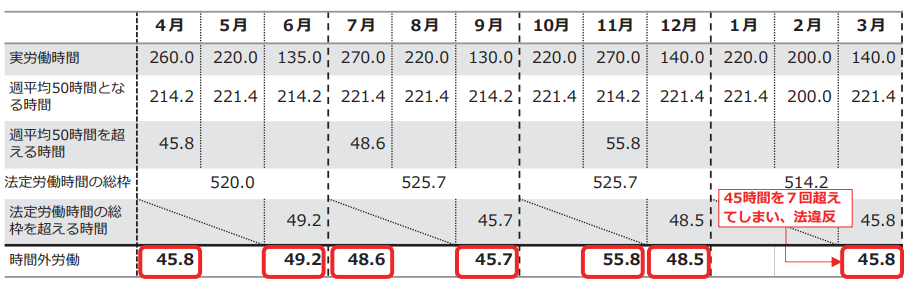

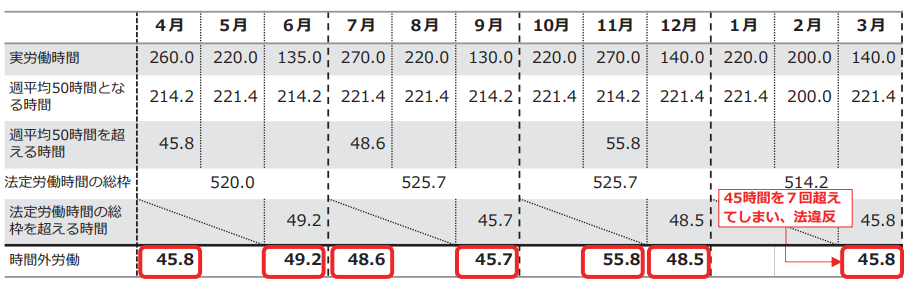

次に、フレックスタイム制のもとで、時間外労働の上限規制違反となるケースについて確認します。

法違反(時間外労働の上限規制の違反)となるケースの例

ここでは、清算期間を4〜6⽉、7〜9⽉、10〜12⽉、1〜3⽉の各3か⽉とするフレックスタイム制を導⼊し、36協定の対象期間を4⽉〜翌3⽉としたケースについて、法違反となるケースを確認します。以下のような場合に法違反となるので注意が必要です。

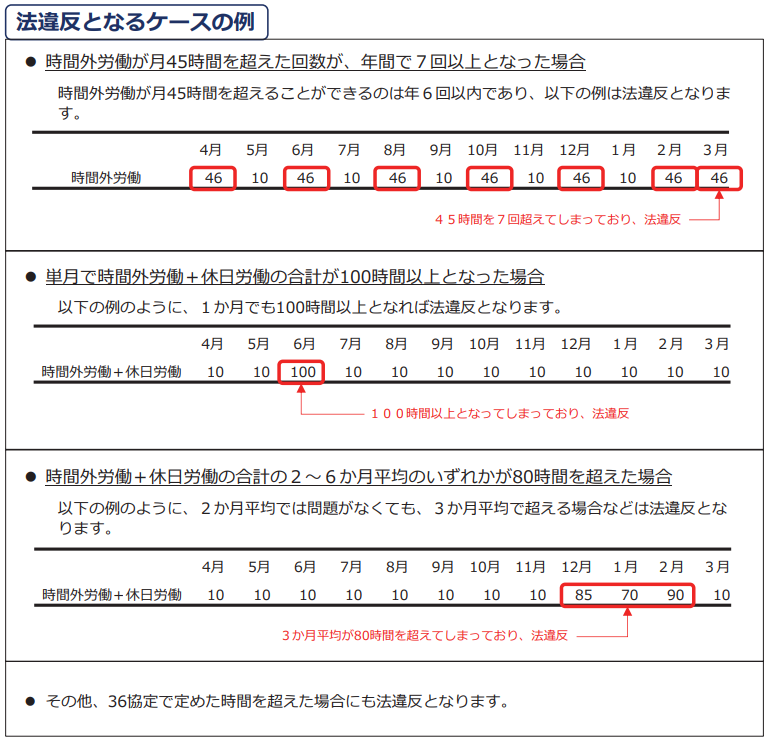

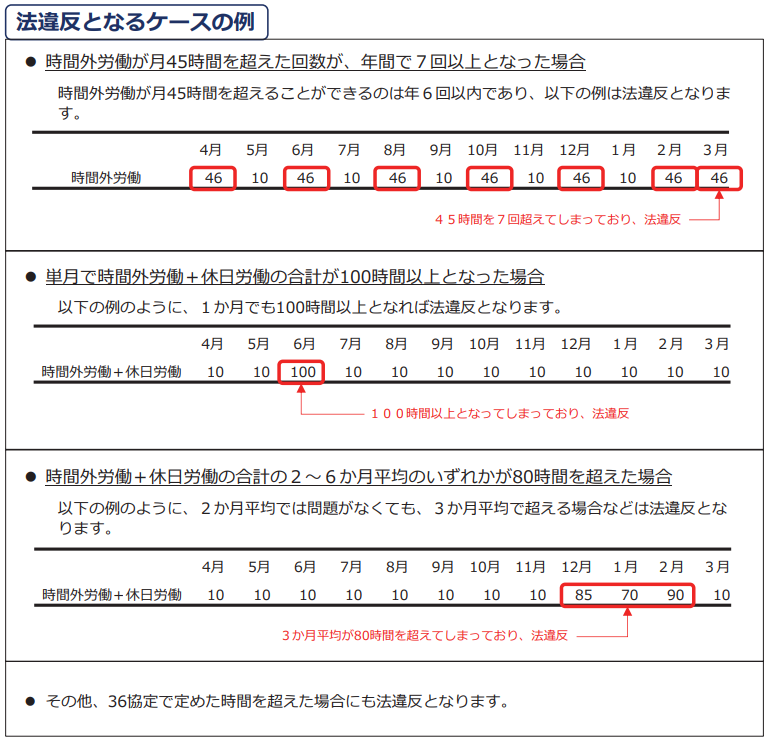

(ⅰ)時間外労働が⽉45時間を超えた回数が、年間で7回以上となった場合

⽉45時間を超えることができるのは6回以内であり、以下の例は法違反となります。

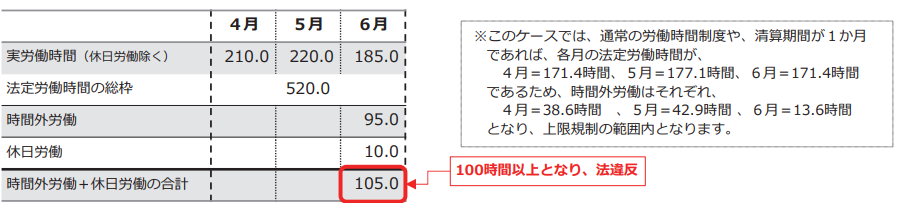

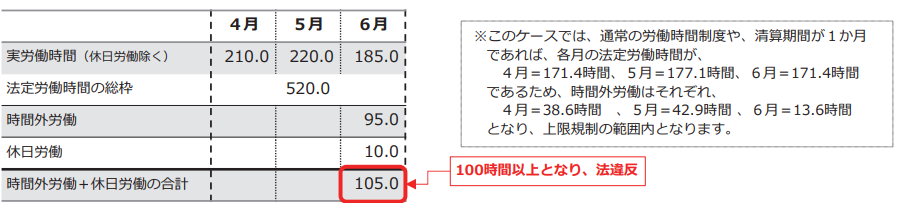

(ⅱ)単⽉で時間外労働+休⽇労働の合計が100時間以上となった場合

以下の例のように、一度でも超えれば法違反となります。

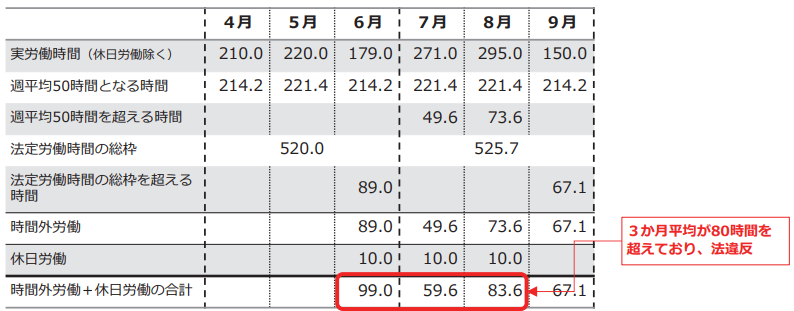

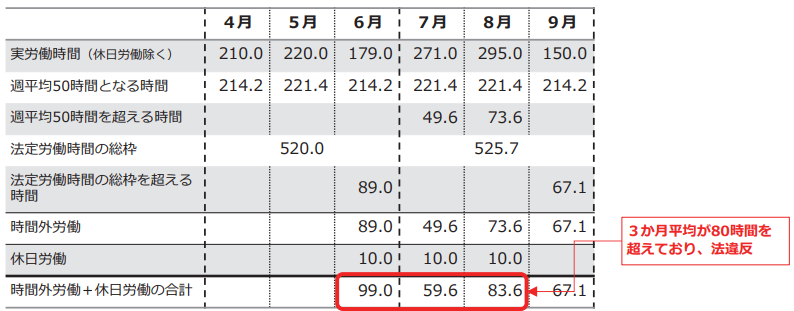

(ⅲ)時間外労働+休⽇労働の合計の2〜6か⽉平均のいずれかが80時間を超えた場合

以下の例のように、3か⽉平均で超える場合などは法違反となります。

その他、36協定で定めた時間を超えた場合にも法違反となります。

なお、清算期間の最終⽉においては、一般の労働時間制度であれば時間外労働の上限規制の枠内に収まるものの、清算期間が1か⽉を超えるフレックスタイム制を導⼊していることによって、上限規制違反となる場合もあるため注意が必要です。(上記(ⅱ)のケース)

法定労働時間の総枠の範囲内において、⽇々の始業・終業時刻を労働者の決定に委ねるという制度本来の趣旨に沿って、各⽉の繁閑差をあらかじめ⾒込んだ上で、清算期間や対象者を協定するようにしてください。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省 「フレックスタイム制」)

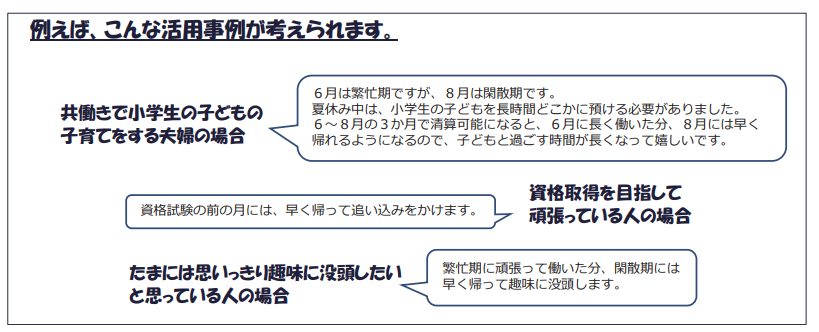

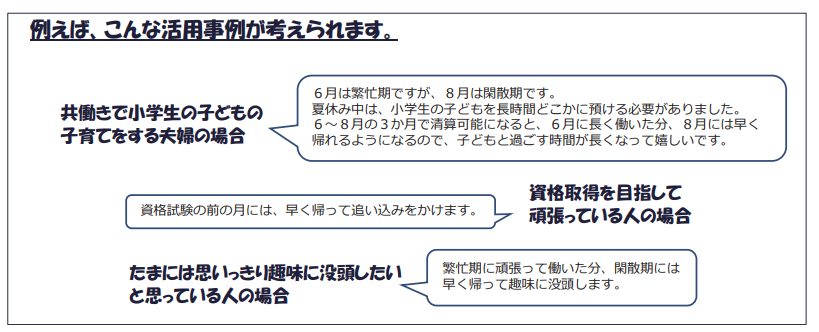

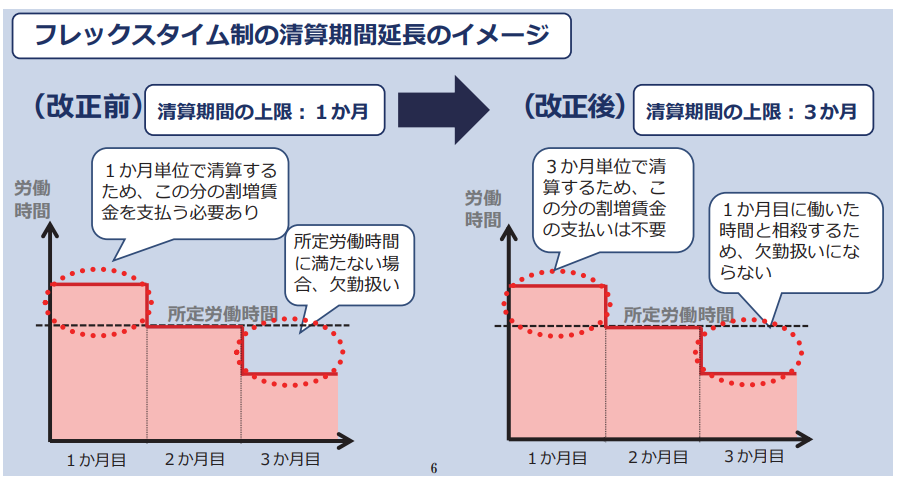

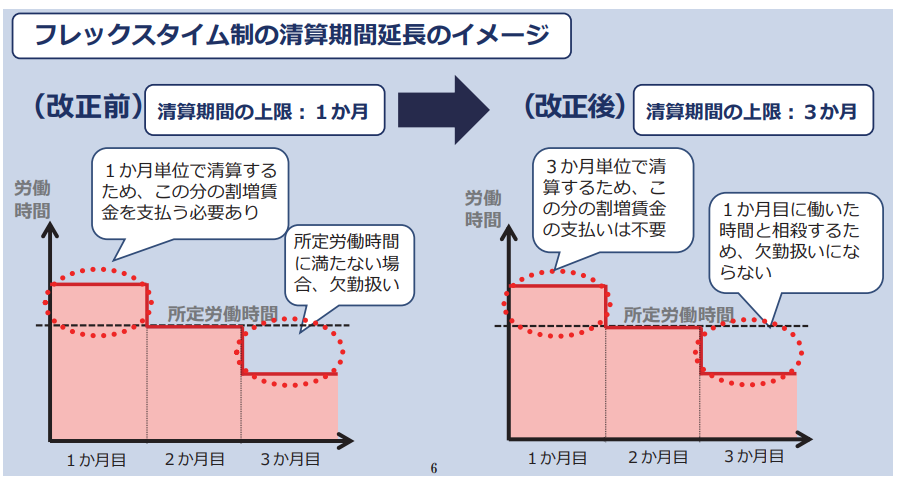

7(15) フレックスタイム制の2019年4月の法改正の内容について教えてください。

これまでのフレックスタイム制は、清算期間の上限が「1か⽉」までとされていたため、労働者は1か⽉の中で⽣活に合わせた労働時間の調整を⾏うことはできましたが、1か⽉を超えた調整をすることはできませんでした。2019年4月施行の法改正によって、清算期間の上限が「3か月」に延⻑され、月をまたいだ労働時間の調整により柔軟な働き方が可能となりました。

これまでは、1か⽉以内の清算期間における実労働時間が、あらかじめ定めた総労働時間を超過した場合には、超過した時間について割増賃⾦を⽀払う必要がありました。一方で実労働時間が総労働時間に達しない場合には、

・⽋勤扱いとなり賃⾦が控除されるか、

・仕事を早く終わらせることができる場合でも、⽋勤扱いとならないようにするため総労働時間に達するまでは労働しなければならない、

といった状況もありました。

清算期間を延⻑することによって、2か⽉、3か⽉といった期間の総労働時間の範囲内で、労働者の都合に応じた労働時間の調整が可能となります。

清算期間が1か⽉を超える場合には、

(ⅰ)清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠(P.9参照)を超えないこと

(=清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないこと) (※1)

に加え、

(ⅱ)1か月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと (※2)

を満たさなければならず、いずれかを超えた時間は時間外労働となります。このため、⽉によって繁閑差が⼤きい場合にも、繁忙⽉に過度に偏った労働時間とすることはできません。

(※1)清算期間が1か⽉を超える場合に、中途⼊社や途中退職など実際に労働した期間が清算期間よりも短い労働者については、その期間に関して清算を⾏います。実際に労働した期間を平均して、週40時間を超えて労働していた場合には、その超えた時間について割増賃⾦の⽀払いが必要です(労働基準法第32条の3の2)。

なお、特例措置対象事業場については、清算期間が1か⽉以内の場合には週平均44時間までとすることが可能ですが、清算期間が1か⽉を超える場合には、特例措置対象事業場であっても、週平均40時間を超えて労働させる場合には、36協定の締結・届出と、割増賃⾦の⽀払が必要です(労働基準法施⾏規則第25条の2第4項)。

(※2)清算期間が⽉単位ではなく最後に1か⽉に満たない期間が⽣じた場合には、その期間について週平均50時間を超えないようにする必要があります。

清算期間を3か月とした場合の時間外労働のイメージは以下です。

また、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制の導入には、この3点が必要です。

(ⅰ)就業規則等への規定

(ⅱ)労使協定で所定の事項を定めること

(ⅲ)労使協定を所轄労働基準監督署⻑に届出

清算期間が1か⽉を超える場合には、労使協定を所轄の労働基準監督署⻑に届け出る必要があり、これに違反すると罰則(30万円以下の罰⾦)が科せられることがあります。清算期間が1か⽉以内の場合には届出は不要です。

また、完全週休2日制の事業場におけるフレックスタイム制にまつわる法改正もなされています。

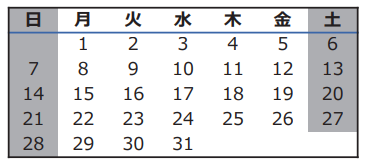

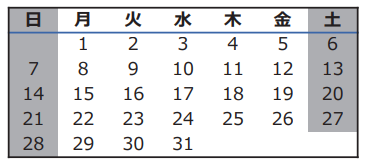

これまで、完全週休2⽇制の事業場でフレックスタイム制を導⼊した場合には、1⽇8時間相当の労働であっても、曜⽇の巡りによって、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えてしまう場合がありました。

(例)⼟・⽇が休⽇の事業場において、標準となる1⽇の労働時間を7時間45分とするフレックスタイム制を導⼊。

上記のカレンダーの場合、

清算期間における総労働時間 = 7時間45分×23⽇ = 178時間15分 = 178.25時間

に対し、

法定労働時間の総枠 = 40時間÷7×31⽇ = 177.1時間

となり、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまい、完全週休2⽇制で残業のない働き方をしたにもかかわらず、時間外労働が発⽣することとなり、36協定の締結や割増賃⾦の⽀払いが必要となっていました。

今回の法改正では、この問題を解消するために、以下の改正も⾏われています。

・週の所定労働⽇数が5⽇(完全週休2⽇)の労働者が対象

・労使が書⾯で協定(労使協定)することによって、「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能

これによって、労使が協定すれば、完全週休2⽇制の事業場において、残業のない働き方をした場合に、曜⽇の巡りによって想定外の時間外労働が発⽣するという不都合が解消されます。

上記の例の場合、

清算期間における総労働時間 = 7時間45分×23⽇ = 178時間15分 = 178.25時間

に対し、

法定労働時間の総枠 = 8時間×23⽇ = 184時間

となり、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠に収まります。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省 「フレックスタイム制」)

7(16) ⼤企業(2023年4⽉1⽇以降は、中⼩事業主も含む。)では、⽉60時間を超える時間外労働に対しては、50%以上の率で計算した割増賃⾦を⽀払う必要がありますが、清算期間が1箇⽉を超えるフレックスタイム制においては、どのように計算すればよいでしょうか。

上述の通り、清算期間が1か⽉を超える場合には、

①1か⽉ごとに、週平均50時間を超えて労働した時間、

②清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①でカウントした時間を除く)

のそれぞれについて時間外労働としてカウントされます。

したがって、①、②で算定した各⽉の時間外労働について、60時間までは25%以上、60時間を超える時間については50%以上の割増賃⾦率で計算する必要があります。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省 「フレックスタイム制」)

7(17) 同一事業場内で、対象者や部署ごとに清算期間を変えることは可能ですか。

労使協定に明記すれば可能です。

7(18) フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取得した場合、どのように取り扱えばよいでしょうか。

フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取得した場合には、協定で定めた「標準となる1⽇の労働時間」の時間数を労働したものとして取り扱います。したがって、賃⾦清算に当たっては、実労働時間に、「年次有給休暇を取得した⽇数×標準となる1⽇の労働時間」を加えて計算します。

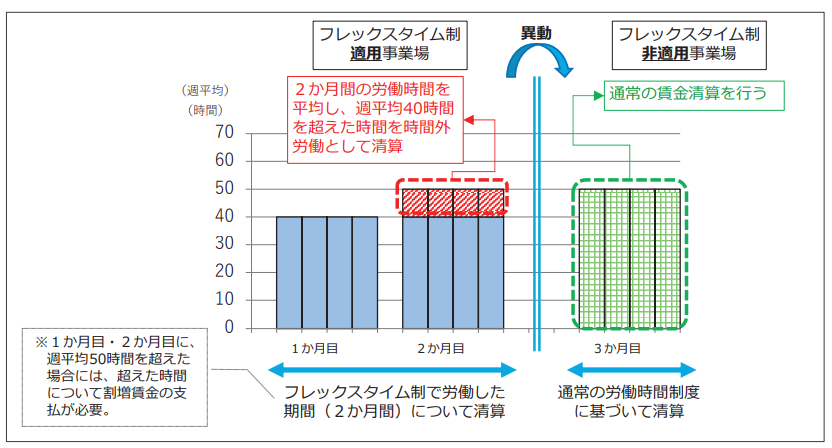

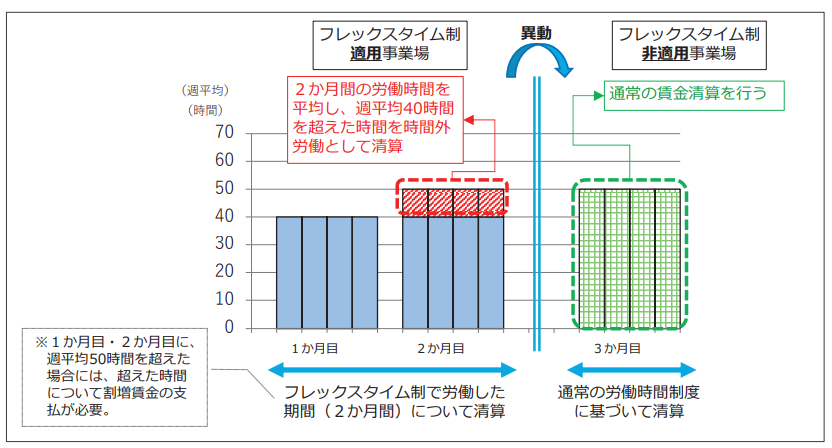

7(19) 清算期間が同一のフレックスタイム制を導⼊している事業場に異動した場合、異動前後での労働時間を合算して取り扱うことは可能ですか。

労使協定が異なる事業場に異動した場合には、労働時間を合算することはできません。それぞれの事業場で労働した期間について賃⾦清算を⾏う必要があり、それぞれの期間について週平均40時間を超えていれば時間外労働として割増賃⾦の⽀払が必要です。

7(20) 清算期間が3か⽉のフレックスタイム制を導⼊している事業場で2か⽉間働き、3か⽉目の初めにフレックスタイム制を導⼊していない事業場に異動した場合の賃⾦の取り扱いはどのようになりますか。

清算期間の途中で事業場が異動となった場合には、フレックスタイム制適⽤事業場で働いた期間についてはフレックスタイム制による賃⾦計算を⾏い、異動後のフレックスタイム制非適⽤事業場で働いた期間については通常の労働時間制度における賃⾦計算を⾏う必要があります。

したがって、3か⽉目の初めから別の事業場に異動した場合には、1か⽉目の賃⾦は所定の賃⾦を⽀払い、2か⽉目の賃⾦については2か⽉間の実際の労働時間に応じて賃⾦計算をすることとなります。なお、その際に、2か⽉間の実際の労働時間が週平均40時間を超えていた場合には、超えた時間について割増賃⾦の⽀払が必要となります。

(※ただし、この場合にも、1か⽉目、2か⽉目にそれぞれ週平均50時間を超えて労働した場合には、超え

た時間に対する割増賃⾦を1か⽉目の賃⾦に加算して⽀払う必要があります。)

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省 「フレックスタイム制」)

7(21) 清算期間が1か⽉を超えるフレックスタイム制において、清算期間の途中に昇給があった場合、割増賃⾦の算定はどのように⾏うのでしょうか。

割増賃⾦は、各賃⾦締切⽇における賃⾦額を基礎として算定するものであり、フレックスタイム制においても同様です。したがって、昇給があった場合には、それ以後の賃⾦締切⽇において、昇給後の賃⾦額を基礎として割増賃⾦を算定することとなります。

ただし、清算期間を1か⽉ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた時間については、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃⾦⽀払⽇に割増賃⾦を⽀払う必要があり、昇給後の賃⾦⽀払⽇においては、昇給後の賃⾦額を基礎として割増賃⾦を算定することとなります。

7(22) フレックスタイム制を導入する場合において、就業規則や労使協定のサンプルはありますか。

こちらの厚生労働省のホームページから得られる資料の4,11ページにサンプルの記載がございます。

「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省 「フレックスタイム制」

ただし、あくまでもサンプルですので、各社の事情に合った内容にすべきです。そのため、必ず外部専門家に相談の上、修正してお使いください。

7(23) フレックスタイム制が実施されている場合に、使用者が特定の時間に労働すべきことを業務命令することはできますか。

フレックスタイム制の下においても、労働者が出張や会議への出席等の理由により、特定の時間に出勤することが要請される場合はあり得ます。労働者の自由意思により当該時間への出勤を同意したといえるような場合にはフレックスタイム制の要件を欠く事態にあたるとはいえません。

他方で、労働者の同意が得られず、使用者の業務命令によってフレックスタイム制が臨時に解除されたような場合には、出退勤の自由というフレックスタイム制の要件を充足しないことになるので、その事由が止むまでの期間については、フレックスタイム制による賃金計算や労働時間の特例等は適用されないことになります。

(引用元:類型別 労働関係訴訟の実務 改訂版Ⅰ 佐々木宗啓ほか)

7(24) フレックスタイム制において、同一職場内の労働者を班分けするなどし、一定の時期ごとに通常労働時間制とフレックスタイム制とを交替させる方法は認められますか。

フレックスタイム制により労働させる期間を1個の清算期間と解し、それぞれについて適用対象の労働者を明確にすることによってフレックスタイム制の適用を認めることは可能と解されます。

(引用元:類型別 労働関係訴訟の実務 改訂版Ⅰ 佐々木宗啓ほか)

7(25) 派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制のもとで労働させる場合に必要な手続について教えてください。

派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制のもとで労働させる場合には、派遣元の使用者は、

① 派遣元事業場の就業規則等により、始業および終業の時刻を派遣労働者の決定に委ねるとともに、

② 派遣元事業場において労使協定を締結し、かつ

③ 労働者派遣契約において当該労働者をフレックスタイム制のもとで労働させる旨

を定めなければなりません。

(引用元:注釈 労働基準法・労働契約法 第1巻 荒木尚志ほか)

第8 よくある質問【FAQ】⑤ 事業場外労働のみなし労働時間制

8(1) 事業場外労働のみなし労働時間制とは何ですか。

労働基準法第38条の2による事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です。

参照条文

労働基準法

第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

② 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

8(2) 事業場外労働のみなし労働時間の対象となる業務・対象にできない業務について教えてください。

事業場外労働のみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な業務です。次のように事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はできません。

①何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理を

する者がいる場合

②無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合

③事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示

どおりに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合

次に掲げるいずれの要件をも満たす形態で行われる在宅勤務(労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)については、原則として、労働基準法第38条の2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されます。

①当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。

②当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。

③当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。

ただし、例えば、労働契約において、午前中の9時から12時までを勤務時間とした上で、労働者が起居寝食等私生活を営む自宅内で仕事を専用とする個室を確保する等、勤務時間帯と日常生活時間帯が混在することのないような措置を講ずる旨の在宅勤務に関する取決めがなされ、当該措置の下で随時使用者の具体的な指示に基づいて業務が行われる場合については、労働時間を算定し難いとは言えず、事業場外労働に関するみなし労働時間制は適用されません。

(引用元:労基法パンフレット「事業場外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために」)

8(3) 事業場外労働のみなし労働時間制における労働時間の算定方法について教えてください。

事業場外労働のみなし労働時間制における労働時間の算定方法は労働基準法第4章の規定の適用における労働時間の算定に適用します。事業場外労働のみなし労働時間制が適用される事業場外の業務に従事した場合における労働時間の算定には、次の3つの方法があります。

① 所定労働時間

※就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間です。

② 事業場外の業務を遂行するために、通常所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間(以下「通常必要時間」という。)

③ ②の場合であって労使で協定したとき

②、③のときは、事業場外労働の実際に必要とされる時間を平均した時間となります。

業務の実態を踏まえて協議したうえで決めることが適当であるので、突発的に生ずるものは別として、常態として行われている場合は、できる限り労使協定を結ぶことが望まれます。ただし、②、③のときは、労働時間の一部を事業場内で労働した場合には、その時間については別途把握しなければならず、「みなす」ことはできません。したがって、②、③のときは、労働時間の一部について事業場外で業務に従事した日における労働時間は、別途把握した事業場内における時間とみなし労働時間制により算定される事業場外で業務に従事した時間を合計した時間となります。

(引用元:労基法パンフレット「事業場外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために」)

8(4) 8(3)③の事業場外労働に関する労使協定について教えてください。

事業場外の業務であって労働時間の算定が困難であり、通常所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、通常必要時間を労使協定により定めることができます。

労使協定の締結事項は、①対象とする業務、②みなし労働時間、③有効期間です。

②みなし労働時間は事業場外労働に必要とされる、1日についての時間数を協定するものです。担当地区別や業務の繁閑の時期などで通常必要時間に差異が大きい場合は、業務ごとや時期によってそれぞれについて定めることが望ましいものです。

労使協定の締結に当たっては、事業場外労働のみなし労働時間制の対象労働者の意見を聴く機会を確保することが望ましく、十分周知してください。協定で定める事業場外のみなし時間が法定労働時間(1日8時間)を超える場合は、労使協定を様式第12号により所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。したがって、協定で定

める事業場外のみなし時間が8時間以下の場合には届出は不要です。なお、様式第9号の2によって、時間外労働・休日労働に関する協定届と併せて届け出ることができます。

(引用元:労基法パンフレット「事業場外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために」)

8(5) 事業場外労働のみなし労働時間制における1日の労働時間の算定方法について詳しく教えてください。

(1)基本的な算定方法

以下において、前記8(3)と同様、労働時間の算定困難な事業場外での業務の遂行に通常必要とされる時間を「通常必要時間」とします。

①労働日の労働時間の全部が労働時間の算定困難な事業場外労働である場合の1日の労働時間の算定

労働日の労働時間の 全部 が労働時間の算定困難な事業場外労働であることから、その日は、別途把握しなければならない労働時間はないため、その日の労働時間は次のとおりとなります。

ア「所定労働時間≧通常必要時間」の場合 所定労働時間(労働基準法第38条の2第1項本文)

イ「所定労働時間<通常必要時間」の場合 通常必要時間※(労働基準法第38条の2第1項ただし書)

②労働日の労働時間の一部が労働時間の算定困難な事業場外労働である場合の1日の労働時間の算定

労働日の労働時間の一部が労働時間の算定困難な事業場外労働であることから、その日は、別途把握しなければならない労働時間があるため(昭63.3.14 基発150号)、次の算定方法によります。

ア「所定労働時間≧通常必要時間+事業場内の労働時間」の場合、その日は事業場内の労働時間

を含めて所定労働時間労働したとみなされることになり、その日の労働時間は次のとおりとな

ります。

所定労働時間(労働基準法第38条の2第1項本文)

イ「所定労働時間<通常必要時間+事業場内の労働時間」の場合、事業場外労働は通常必要時間

とみなされることになり、その日の労働時間は次のとおりとなります。

通常必要時間+事業場内の労働時間(労働基準法第38条の2第1項ただし書)

※「通常必要時間」の決定について、書面による労使協定によって定めた場合はその労使協定で

定めた時間が上記①及び②の「通常必要時間」となります。

(2)具体的な算定例

なお、具体的な算定例については、次のとおりです。

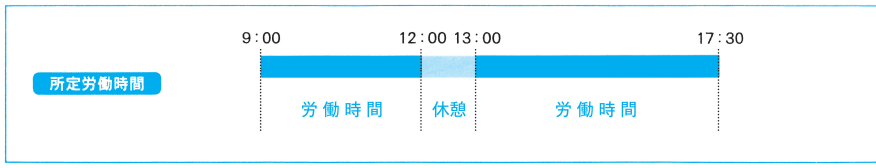

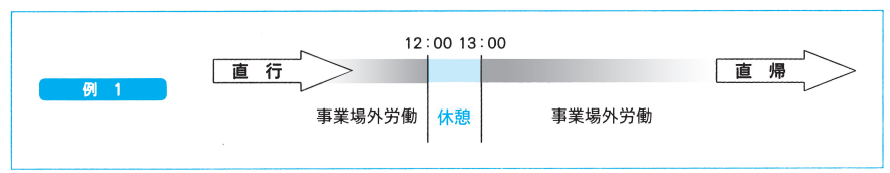

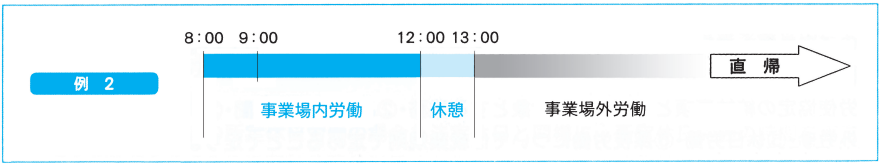

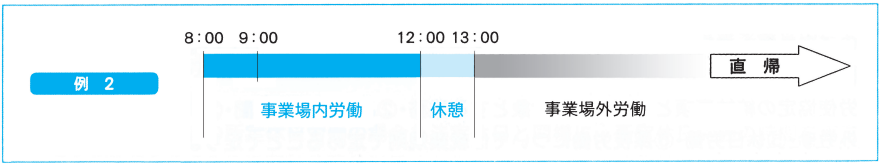

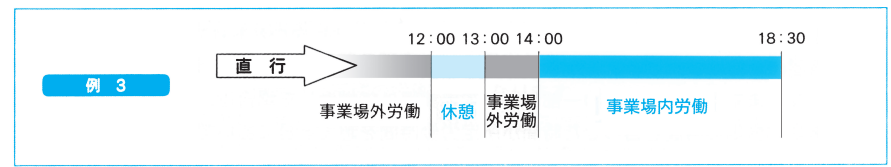

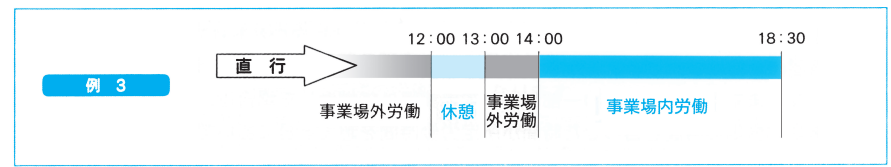

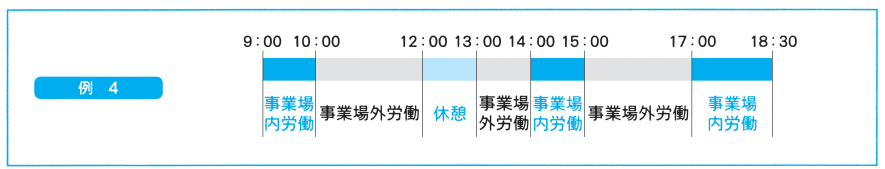

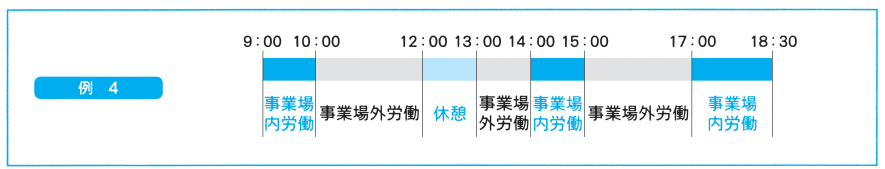

次の図のとおり、所定労働時間が7時間30分、休憩時間が1時間(午前12時から午後1時までの間)で、始業時刻が午前9時、終業時刻が午後5時30分の場合は、みなし労働時間制による労働時間の算定方法と1日の労働時間の算定は以下①、②のとおりになります。

①労働時間の全部について事業場外で労働した場合

労働時間の全部について事業場外での業務を行ういわゆる直行・直帰型の事業場外労働の場合

この場合、通常必要時間が所定労働時間以内であれば、所定労働時間労働したものとみなして、この場合の労働日は労働時間の全部が事業場外労働ですので、1日の労働時間は7時間30分と算定して労働基準法を適用することになります。ただし、上の例1の場合に、事業場外労働が常態として所定労働時間(7時間30分)を超えて8時間行われるなど、所定労働時間を超えることが通常必要となるときは、通常必要時間を労働したもの(この場合は8時間)とみなすことになります。

②労働時間の一部について事業場外で労働した場合

ア)事業場内労働(内勤)を行った後、事業場外労働(外勤)を行ってそのまま直帰する場合

外勤の通常必要時間(例えば3時間の場合)と内勤の時間(上の例2の場合は4時間)を合計すると7時間となり、所定労働時間以内であるので、外勤については内勤と合わせて所定労働時間労働したとみなし、1日の労働時間は7時間30分となります。ただし、外勤の通常必要時間が例えば5時間のとき、内勤の時間の4時間を加えると9時間となり所定労働時間を超えるので、この外勤は5時間労働したものとみなして、別途把握した内勤の時間の4時間を加えて、1日の労働時間は9時間となります。

イ)直行型の外勤を行い、その後内勤を行う場合

この場合も、外勤の通常必要時間(例えば3時間の場合)と内勤の時間(上の例3の場合は4時間30分)を合計すると所定労働時間以内であるので、外勤については内勤の時間と合わせて所定労働時間労働したものとみなし、1日の労働時間は7時間30分となります。ただし、外勤の通常必要時間が例えば4時間のとき、内勤の労働時間の4時間30分を加えると所定労働時間を超えるので、この外勤は4時間労働したものとみなして、別途把握した内勤の時

間の4時間30分を加えて、1日の労働時間は8時間30分となります。

ウ)外勤と内勤が混在する場合

この場合も、外勤の通常必要時間(例えば4時間の場合)と内勤の時間(上の例4の場合は3時間30分)を合計すると所定労働時間以内であるので、外勤については内勤の時間と合わせて所定労働時間労働したものとみなし、1日の労働時間は7時間30分となります。ただし、外勤の通常必要時間が例えば6時間のとき、内勤の時間の3時間30分を加えると所定労働時間を超えるので、この外勤は6時間労働したものとみなして、別途把握した内勤の時間3時間30分を加えて、1日の労働時間は9時間30分となります。

(引用元:労基法パンフレット「事業場外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために」)

8(6) 事業場外労働のみなし労働時間制における時間外労働の扱いについて教えてください。

事業場外労働のみなし労働時間制は労働基準法第4章の労働時間に関する規定(法定労働時間、時間外労働、時間外労働の割増賃金に関する規定等)の適用に係る労働時間の算定に適用することとされていますので、同章の規定であっても労働時間に関する規定ではない休憩、深夜業、休日等に関する規定の適用はあります。

時間外労働については、事業場外労働のみなし労働時間制により算定されるみなし労働時間と別途把握した事業場内の業務に従事した時間の合計が1日8時間を超えるなど法定労働時間を超える場合には、法定労働時間を超えた時間は時間外労働となり、2割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。

8(7) 事業場外労働のみなし労働時間制の休日労働の扱いについて教えてください。

事業場外労働のみなし労働時間制により労働時間が算定される場合であっても、労働基準法第35条の休日(以下「法定休日」という。)の規定は適用になりますので、法定休日に労働させた場合、その日については、例えば、労働時間の全部が事業場外で業務に従事してその労働時間の算定が困難であり、通常必要時間が所定労働時間以内であるときには、所定労働時間労働したものとみなしますので、この所定労働時間に対して3割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。

この場合、休日労働の日の所定労働時間は労働日の所定労働時間によります。

また、労働時間の一部が事業場内労働であり、通常必要時間と、別途把握した事業場内における時間の合計が所定労働時間を超えるときは、その合計時間に対して3割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。

なお、法定休日以外の所定休日労働の場合も法定休日と同様に、所定休日労働の時間を算定して、法定労働時間を超える時間は時間外労働となるので、上の(1)の時間外労働と同様に2割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。

(引用元:労基法パンフレット「事業場外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために」)

8(8) 事業場外労働のみなし労働時間制の深夜労働の扱いについて教えてください。

事業場外労働のみなし労働時間であっても、深夜労働の規定(労働基準法第37条第4項)は適用されますので、午後10時から午前5時までの間に実際に労働したときは、その時間については2割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。

8(9) 事業場外労働のみなし労働時間制における年少者・妊産婦等に関する規制について教えてください。

事業場外労働のみなし労働時間制に関する規定は、労働基準法第6章の年少者及び同法第6章の2の妊産婦等に関する規定における労働時間の算定には適用されないので、同章における年少者及び妊産婦等に関する規定における労働時間は実際の労働時間となります。

よって、妊産婦が請求した場合の労働基準法第66条による時間外・休日労働及び深夜業の禁止規定は、事業場外労働のみなし労働時間制により労働時間が算定される場合でも適用されますので、妊産婦が請求した場合には、使用者は同条によりその妊産婦の1日の実際の労働時間を8時間以下、及び1週間の実際の労働時間を40時間以下にしなければなりません。

また、使用者は労働基準法第61条により深夜業が禁止されている年少者に対し、実際に午後10時から午前5時までの間に労働させてはいけません。

8(10) 営業社員は出社して1時間程度事務所勤務を行い各人が当日の業務の段取りをするなどして、その後、外出して1人で営業を行い、営業社員の判断でそのまま直帰する場合や、外勤後に帰社してその後内勤を行う場合があるのですが、これらの場合には、事業場外労働のみなし労働時間制の適用はありますか。

なお、上司からは、訪問先、帰社時刻等当日の外勤業務の具体的指示はなく、外勤業務については管理せず営業社員に任せています。また、営業社員に携帯電話を持たせてはいますが、事務所に報告や連絡することを義務付けてはおらず、営業活動の時間中の営業社員の判断で担当する取引先との間において緊急時の連絡を要するときにのみ使用されています。

事業場外労働に従事した場合、①使用者の具体的な指揮監督が及ばず、②労働時間の算定が困難なときに、事業場外労働におけるみなし労働時間制が適用できることになります。事業場外労働のみなし労働時間の対象となる業務は前述8(2)のとおりとなっていますので、①外勤前に使用者が外勤業務の具体的指示を行ってその指示に従い業務に従事させたときは、使用者の具体的な指揮監督下にあると客観的に認められ、また、②「営業社員に携帯電話を持たせて」いる場合に、営業社員が随時、所属事業場と連絡をとりながら事業場外で業務を行うなど、使用者から随時指示連絡できる体制を維持させているときは、労働時間の算定が困難ではないので、みなし労働時間制の適用はできません。

ただし、設問の場合のように、①使用者の具体的な指揮監督が及ばず、②「営業社員に携帯電話を持たせて」はいるが、使用者から指示するためでなく、臨時的な事情により営業社員の判断で取引先との連絡に使用する目的のためであり、通常は所属事業場と営業社員間等で連絡を行わず、営業社員の裁量で事業場外の業務を行わせている実態にあれば、「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難なとき」と客観的に認められる場合となり、事業場外労働におけるみなし労働時間制が適用できることになります。

(引用元:労基法パンフレット「事業場外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために」

8(11) 休日において事業場外で労働時間の算定困難な業務に就いた従業員の労働時間にも事業場外のみなし労働時間制が適用できますか。

事業場外労働のみなし労働時間制が適用される場合であっても、労働基準法第35条に規定する休日(以下「法定休日」という。)の適用はありますので、原則として週1回の法定休日における労働は休日労働として、同法第36条による休日労働協定の締結・届出と割増賃金の支払が必要です。

よって、法定休日労働の全部について労働時間の算定が困難な事業場外の業務を行った場合で、その通常必要時間が労働日における所定労働時間以下であれば、所定労働時間労働したとみなされ、所定労働時間に応じた3割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。なお、事業場外労働が法定休日労働の一部で、通常必要時間と事業場内労働の時間を合計すると労働日の所定労働時間を超える場合には、その合計した時間労働したとみなされ、その合計した時間に応じた割増賃金の支払が必要です。

(引用元:労基法パンフレット「事業場外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために」)

8(12) 事業場外労働のみなし労働時間制を導入する場合の就業規則や労使協定のサンプルはありますか。

こちらの厚生労働省のホームページから得られる資料の7ページにサンプルの記載がございます。

労基法パンフレット「事業場外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために」

ただし、あくまでもサンプルですので、各社の事情に合った内容にすべきです。そのため、必ず外部専門家に相談の上、修正してお使いください。

8(13) 事業場外労働におけるテレワークの扱いについて教えてください。

テレワークにおいて、次の①②をいずれも満たす場合には、制度を適用することができます。

① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと

この解釈については、以下の場合については、いずれも①を満たすと認められ、情報通信機器を労働者が所持していることのみをもって、制度が適用されないことはありません。

・ 勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合

・ 勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することができる場合

・ 会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、又は折り返しのタイミングについて労働者において判断できる場合

② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

以下の場合については②を満たすと認められます。

・ 使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、一日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するものではない場合

第9 よくある質問【FAQ】⑥ 専門業務型裁量労働制

9(1) 専門業務型裁量労働制とは何ですか。

専門業務型裁量労働制とは、労働基準法第38条の3に基づく制度であり、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、法令等により定められた19業務の中から、対象となる業務を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。

参照条文

労働基準法

第三十八条の三 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。

一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)

二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間

三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。

四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

② 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。

9(2) 専門業務型裁量労働制を導入するための手続について教えてください。

専門業務型裁量労働制を導入するためには、導入する事業場ごとに、次の事項について、書面による労使協定において定めることが必要です。また、労使協定は、労働基準法施行規則様式第13号(専門業務型裁量労働制に関する協定届)により、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることが必要であり、労使協定については労働者に周知させなければなりません。

① 対象業務(法令等により定められた19業務)

② みなし労働時間(対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間)

③ 対象業務を遂行する手段及び時間配分の決定等に関し、対象業務に従事する労働者に具体的な指示をしないこと

④ 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況の把握方法と把握した労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的な内容

⑤ 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容

⑥ 有効期間(3年以内とすることが望ましい。)

⑦ 上記④及び⑤に関し、把握した労働時間の状況と講じた健康・福祉確保措置及び苦情処理措置の記録を協定の有効期間中及びその期間の満了後3年間保存すること

なお時間外労働・休憩時間・休日労働・深夜業に関する事項の取扱いについては、就業規則において定めれば足りるものですが、専門業務型裁量労働制の対象労働者についてその他の労働者と異なる取り扱いとする場合等は、これらについても労使協定で規定しておくことも可能です。

(引用元:労基法パンフレット「専門業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

9(3) 専門業務型裁量労働制の対象業務(法令等で定める19業務)について教えてください。

法令等とは、労働基準法施行規則第24条の2の2第2項(次の①~⑤の業務)と、同項第6号により厚生

労働大臣が指定する業務を定める平成9年2月14日労働省告示第7号(次の⑥~⑲の業務)のことです。

専門業務型裁量労働制を導入できるのは、以下の19業務です。

① 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

② 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務

③ 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務

④ 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

⑤ 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

⑥ 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)

⑦ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)

⑧ 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)

⑨ ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

⑩ 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)

⑪ 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

⑫ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)

⑬ 公認会計士の業務

⑭ 弁護士の業務

⑮ 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務

⑯ 不動産鑑定士の業務

⑰ 弁理士の業務

⑱ 税理士の業務

⑲ 中小企業診断士の業務

(注)上の対象業務の③と⑤における「放送番組」とは、

・放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組

・有線ラジオ放送業務の運用の規制に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送の放送番組

・有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組

の総称です。

(引用元:労基法パンフレット「専門業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

9(4) 専門業務型裁量労働制のみなし労働時間について教えてください。

専門業務型裁量労働制において労使協定で定める時間、すなわち、みなし労働時間は、対象業務の遂行に必要とされる時間を1日当たりの労働時間として定める必要があり、1日以外の期間、例えば1箇月の労働時間として定めることはできません。

また、裁量労働制のみなし労働時間制度は、各日の労働時間にとらわれずに労働時間を算定するものであり、変形労働時間制との重複には、なじまないものです。専門業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、労働基準法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるものであり、同法第6章の年少者及び同法第6章の2の妊産婦等に関する規定における労働時間の算定には適用されませんので、例えば、同法第66条の規定により、妊産婦からの請求があった場合は、使用者は実際の労働時間が1日8時間及び1週40時間を超えないように労働させなければなりません。

なお、労働時間のみなしに関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日、年次有給休暇などの規定は排除されません。

(引用元:労基法パンフレット「専門業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

9(5) 専門業務型裁量労働制において、対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容について教えてください。

健康・福祉確保措置としては、次のものが考えられます。

□ 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること

□ 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること

□ 働き過ぎの防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること

□ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること

□ 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換すること

□ 働き過ぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、産業医等による助言、指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること

そしてこれらの健康・福祉確保措置を使用者がどのように講ずるかを労使協定で明確にする必要があります。これについては対象労働者の勤務状況の把握方法を具体的に明らかにし、対象労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状態にあったか等を明らかにし得る出退勤時刻又は入退室時刻の記録等による方法であることが望ましいとされています。

さらに使用者は、把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、対象労働者への専門業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うことを協定に含めることが望ましいことに留意することが必要です。

(引用元:労基法パンフレット「専門業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

9(6) 専門業務型裁量労働制において、対象となる労働者からの苦情の処理のために実施する措置の具体的内容について教えてください。

労使協定で定める苦情処理措置についてはその内容を具体的に明らかにすること、例えば、苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等を明らかにすることが望ましいとされています。その際、使用者や人事担当者以外の者を申出の窓口とすること等の工夫により、対象労働者が苦情を申し出やすい仕組みとすることや、取り扱う苦情の範囲については対象労働者に適用される評価制度、賃金制度等専門業務型裁量労働制に付随する事項に関する苦情も含むことが望ましいとされています。

なお、健康・福祉確保措置及び苦情処理措置の具体的な内容については、企画業務型裁量労働制における同措置と同等なものとすることが望ましいとされています。

9(7) 専門業務型裁量労働制の有効期間について教えてください。

労使協定の有効期間については、不適切に本制度が運用されることを防ぐため、3年以内とすることが望ましいとされています。

9(8) 専門業務型裁量労働制の記録の保存について教えてください。

次の事項の記録については、労使協定の有効期間中と有効期間満了後3年間保存しなければならず、このことを労使協定に定めておく必要があります。

① 対象労働者の労働時間の状況

② 対象労働者の健康・福祉確保措置の状況

③ 対象労働者からの苦情処理措置の状況

9(9) 専門業務型裁量労働制の「その他 労使協定が望ましい事項」について教えてください。

みなし労働時間制の対象労働者に対しては、労働時間の状況に応じた健康・福祉確保措置を講ずる必要があること、及び健康・福祉確保措置又は苦情処理措置と併せて事後措置も設けることが望ましいことから、「出退勤時刻の管理」や「裁量労働制適用の中止」の事項も労使協定が望ましい事項となります。

9(10) 専門業務型裁量労働制の時間外労働の扱いについて教えてください。

みなし労働時間が法定労働時間(1日8時間・1週間40時間が原則)を超える場合には時間外労働になりますので、使用者は労働基準法第36条第1項の協定(時間外労働協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た上で、法定労働時間を超えた部分の時間に対しては、同法第37条第1項により2割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。

9(11) 専門業務型裁量労働制の休日労働の扱いについて教えてください。

みなし労働時間制が適用になる場合でも、労働基準法第35条の休日 (法定休日)の規定は適用されますので、使用者は同法第36条第1項の協定(休日労働協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た上で、対象労働者が法定休日(毎週1回又は4週4日の休日) に労働した場合には同法第37条第1項により、その日の労働に応じた3割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。

9(12) 専門業務型裁量労働制の深夜業の扱いについて教えてください。

みなし労働時間制の対象労働者が午後10時から午前5時までの深夜に労働した場合にも、労働基準法第37条第4項が適用されますので、現実にこの時間帯に労働した時間に応じた2割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。

9(13) 専門業務型裁量労働制の休憩時間の扱いについて教えてください。

使用者は労働基準法第34条の規定により、みなし労働時間が6時間を超え8時間までであれば45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。ただし、対象労働者に所定の休憩時間を指示することは労働時間の配分についての指示となりますので、可能な限り所定の時間に休むようにさせ、その時間に休めなければ別の時間帯に休憩をとるようにさせる必要があります。

9(14) 専門業務型裁量労働制を導入する場合、就業規則にそれを定める必要がありますか。

専門業務型裁量労働制を導入する場合においては、就業規則における始業・終業時刻の定めの例外であることなどにより、就業規則では、①労使協定の締結により裁量労働を命じることがあること、②始業・終業時刻の定めの例外があること等について定めた上で、労働者に周知して所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

9(15) 専門業務型裁量労働制導入する場合の就業規則や労使協定のサンプルはありますか。

こちらの厚生労働省のホームページから得られる資料の9,10ページにサンプルの記載がございます。

労基法パンフレット「専門業務型裁量労働制の適正な導入のために」

ただし、あくまでもサンプルですので、各社の事情に合った内容にすべきです。そのため、必ず外部専門家に相談の上、修正してお使いください。

9(16) 専門業務型裁量労働制に係る労働時間のみなし労働時間は、週1日の法定休日以外の所定休日における労働時間にも適用になりますか。

専門業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしは、労働基準法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用され、みなし労働時間は1日当たりの時間数として、専門業務型裁量労働制の場合は労使協定で定めることが必要です。

例えば、専門業務型裁量労働制の労使協定で1日当たりのみなし時間を、所定労働日について7時間30分と定めると、法定休日以外の所定休日において労働した場合の労働基準法上の労働時間は1日について7時間30分として算定されます。

ただし、みなし労働時間は労働基準法第4章の休憩・休日・深夜業・年次有給休暇に関する規定を除外していませんので、例えば法定の休日や深夜業に労働させた場合には、実際の労働時間に応じた割増賃金の支払義務が同法により生じます。

(引用元:労基法パンフレット「専門業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

9(17) ある事業場で、労働基準法第38条の4第1項による労使委員会を設置し、企画業務型裁量労働制の決議は行わず、専門業務型裁量労働制の決議のみを行った場合、当該決議は有効となりますか。

労働基準法第38条の4第5項の規定に基づく協定代替決議であれば有効となります。

また、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)」に基づく労働時間等設定改善委員会について委員の5分の4以上の多数による専門業務型裁量労働制に関する決議が行われた場合も同様ですが、この場合、①委員会が事業場ごとに設置されていること、②委員の半数については、当該事業場に、労働派の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名されていること、③議事録を作成・保存すること等が必要となります。

(引用元:労基法パンフレット「専門業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

9(18) これまで、対象業務である税理士の補助者として税務書類の作成を行う労働者についても専門業務型裁量労働適用者として労使協定を締結し、「みなし労働時間」を適用させていましたが、 労働基準法の適用はどうなりますか。

専門業務型裁量労働制の対象業務は労働基準法施行規則第24条の2の2第2項と平成9年2月14日労働省告示第7号で定める業務 (対象業務の項を参照) に限定されることから、問の例のような、 法令等で定める対象業務の類似業務であっても、 「対象業務 (税理士の業務)」 そのものでない業務に就く労働者については、 労使協定に専門業務型裁量労働適用者と定めても、 労使協定で定める「みなし労働時間」 の法的効果は生じません。

従って、税理士でなく補助として税務書類の作成を行う労働者の労働時間は、 実際に算定される時間により労働基準法が適用になります。

よって、実際の労働時間が、 労働基準法第36条第1項による時間外労働協定の締結なしに法定の労働時間を超える場合や同協定における時間外労働の限度時間を超える場合は、同法第32条違反となるほか、実際の時間外労働に対し割増賃金の支払いが必要となります。

(引用元:労基法パンフレット「専門業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

9(19) 労働者が対象業務に加えて対象業務以外の業務にも従事する場合、専門業務型裁量労働制の適用は認められますか。

まず、対象労働と不可分な業務は拘束的又は定型的な業務であっても対象業務の一部をなすと評価できます。一方で、対象業務以外の業務が対象業務と別個のものと評価される場合の取扱いについては、判断が分かれていますが、対象業務以外の業務を指示することによって業務遂行の方法に係る裁量性が失われないかが判断に重要であると思われます。

9(20) 専門業務型裁量労働制において、特定の業務への従事(例:朝10時からの会議への出席)をスポット的に指示することはできますか。

その点については「注釈 労働基準法・労働契約法 第1巻(荒木尚志ほか)」の579ページに述べられています。

9(21) 専門業務型裁量労働制において、使用者は深夜労働や休日労働を禁止にしたり許可制にしたりすることはできますか。

その点については、「注釈 労働基準法・労働契約法 第1巻(荒木尚志ほか)」の583ページに述べられています。

第10 よくある質問【FAQ】⑦ 企画業務型裁量労働制

10(1) 企画業務型裁量労働制とは何ですか。

企画業務型裁量労働制とは、それぞれに労働基準法で認められる、「事業場」の「業務」に「労働者」を就かせたときに、その事業場に設置された労使委員会で決議した時間を労働したものとみなすことができる制度です。

参照条文

第三十八条の四 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。

一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)

二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲

三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間

四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

② 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。

二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。

三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

③ 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

④ 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。

⑤ (略)

10(2) 企画業務型裁量労働制につき、労働基準法で認められる「事業場」、「業務」、「労働者」について詳しく教えてください。

1 労働基準法で認められる事業場とは、2の対象業務が存在する次に該当する何れかの事業場であることをいいます (対象事業場)。

① 本社・本店

② 当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場

③ 本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等

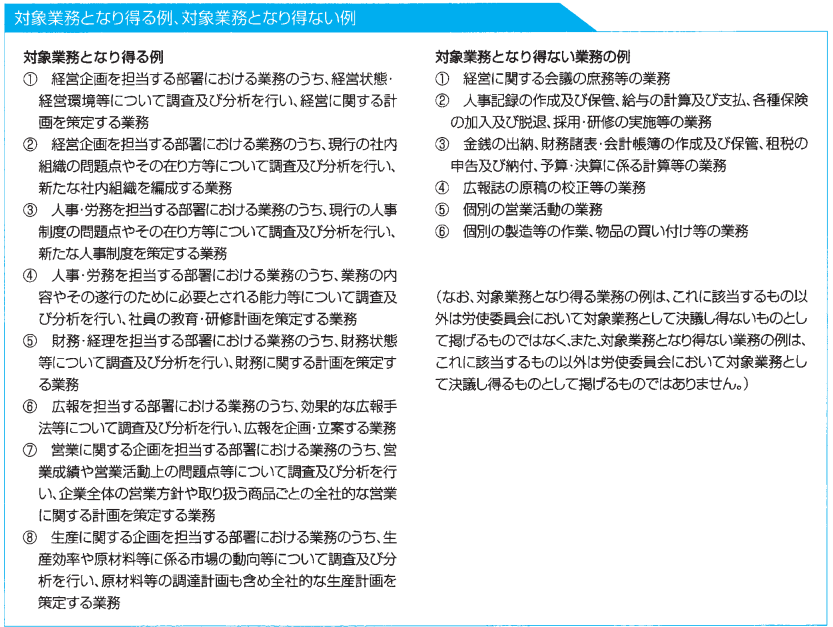

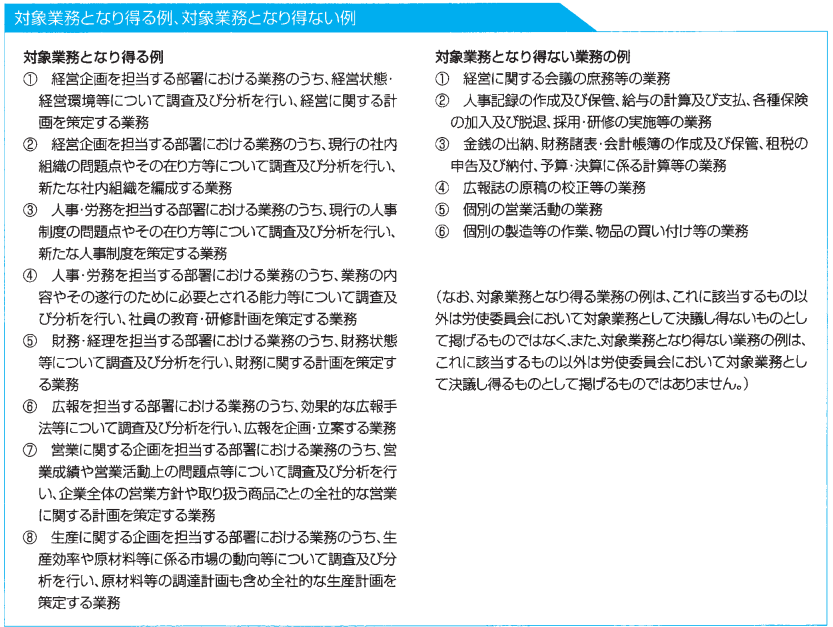

2 労働基準法で認められる業務とは、次の事項の全てに該当する業務であることをいいます(対象業務)。

① 事業の運営に関する事項(対象事業場の属する企業・対象事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす事項)についての業務であること

② 企画、立案、調査及び分析の業務(企画、立案、調査及び分析という相互に関連し合う作業を組み合わせて行うことを内容とする業務であって、部署が所掌する業務ではなく、個々の労働者が担当する業務)であること

③ 当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務であること

④ 当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること

3 労働基準法で認められる労働者とは、次の何れにも該当する労働者の範囲に属する労働者であることをいいます(対象労働者の範囲)。

① 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者

② 対象業務に常態として従事している者

以上のとおり、対象事業場である事業場の対象業務である業務に対象労働者の範囲にある労働者を就かせたときに、現実の労働時間にかかわらず、その事業場における労使委員会で決議した時間を労働したものとみなすことができます。

すなわち、企画業務型裁量労働制のみなし労働時間は、労働基準法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されます。

(引用元:労基法パンフレット「企画業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

10(3) 企画業務型裁量労働制の導入の流れについて簡単に教えてください。

以下のような流れになっています。

1 「労使委員会」を設置する

・委員会の要件

① 委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名されていること

② 委員会の議事について、議事録が作成・保存されるとともに、労働者に対する周知が図られていること

2 労使委員会で決議する

・決議の要件

委員の5分の4以上の多数決

・必要的決議事項

① 対象業務

② 対象労働者の範囲

③ みなし労働時間:1日あたりの時間数

④ 対象労働者の健康・福祉確保の措置:具体的措置とその措置を実施する旨

⑤ 対象労働者の苦情処理の措置:具体的措置とその措置を実施する旨

⑥ 労働者の同意を得なければならない旨及びその手続、不同意労働者に不利益な取扱いをしてはならない旨

3 労働基準監督署長に決議を届け出る

4 対象労働者の同意を得る

5 制度を実施する、2の決議から6か月以内に所轄労働基準監督署長に定期報告する

・「みなし労働時間」を労働したものとみなされる。

・運用の過程で必要なこと

① 対象労働者の健康・福祉確保の措置を実施すること

② 対象労働者の苦情処理の措置を実施すること

③ 不同意労働者に不利益な取扱いをしないこと

④ ①の実施状況を定期的に所轄労働基準監督署長に報告すること

6 決議の有効期間の満了(継続する場合は2へ)

(引用元:労基法パンフレット「企画業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

10(4) 企画業務型裁量労働制の労使委員会について教えてください。

企画業務型裁量労働制を導入する際は、対象となる事業場において労使委員会を設置し、当該委員会の委員の5分の4以上の多数による決議で、必要な事項を決議する必要があります。 労使委員会とは、賃金、労働時間その他の労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べ、使用者及びその事業場の労働者を代表する者が構成員となっている委員会です。

10(5) 企画業務型裁量労働制の労使委員会の設置の手順について教えてください。

Step-1 設置に当たって必要な事項について、まず、労使で話し合ってください。

労使委員会を設置するに当たり、対象事業場の使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、労使委員会の設置に係る日程、手順、使用者による一定の便宜の供与がなされる場合にあってはその在り方等について十分に話し合い、定めておくことが望ましいでしょう。

Step-2 労使各側を代表する委員を選んでください。

労使委員会は、労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成されています。 人数については、特に規定はありませんが、労働者側委員は半数を占めていなければなりません。ただし、労使各1名の2名からなるものは「労使委員会」として認められません。 使用者代表委員は、使用者側の指名により選出されますが、労働者代表委員は、対象事業場の過半数労働組合又は過半数労働組合がない事業場においては過半数代表者から、任期を定めて指名を受けなければなりません。

■指名

過半数労働組合が存在しない事業場においては、まず、労使委員会の委員を指名する過半数代表者を36協定の過半数代表者等の選出方法と同様に投票、挙手等の方法により選出してください。 過半数労働組合、過半数代表者は、管理監督者以外の者の中から労働者を代表する委員を任期を定めて指名しなければなりません。

※ 以上のStep-1,2の手続を適正に行うことができるよう、主に過半数労働組合がない事業場を念頭に下記に「モデル手順」を示しましたので参考にしてください。

企画業務型裁量労働制に係る労使委員会設置に当たってのモデル手順

1 労使委員会の設置に向けての事前相談への対処

◆過半数代表者は、1の事前相談の結果に従い、所定の人数の労働者代表委員候補者を、規則第24条の2の4第1項の規定に従い、管理監督者である者以外の者の中から任期を定めて指名すること。なお、この場合、指名されることについて、当該指名される者の事前の同意を得ること。

◆事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が存在しない事業場において、企画業務型裁量労働制の導入に際し、労使委員会の設置に関し、使用者の申し入れを受け、又は使用者に対し申入れを行う場合には、労働者は、必要に応じ、過半数代表者を選任し対処すること。過半数代表者を選任する場合には、労働基準法施行規則(以下「規則」という。)第6条の2の規定に従うことが望ましいこと。

◆過半数代表者又は過半数労働組合に該当しない労働組合の代表者は、使用者と、労使委員会の設置の時期の目標、設置に至る日程、労使委員会の委員数等を話し合うこと。

2 指名

◆1で過半数代表者が規則第6条の2の規定に従い選出されていない場合には、同条の規定に従い、労使委員会の委員の指名を行う過半数代表者を選出すること。

Step-3 運営のルールを定めてください。

委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項を規定する運営規程を策定してください。策定に当たっては、労使委員会の同意を得ることが必要です。

運営規程で規定すべき項目

1 労使委員会の招集に関する事項

① 定例として予定されている委員会の開催に関すること

② 必要に応じて開催される委員会の開催に関すること

2 労使委員会の定足数に関する事項

① 全委員に係る定足数

② 労使各側を代表する委員ごとに一定割合又は一定数以上の出席を必要とすること

3 議事に関する事項

① 議長の選出に関すること

② 決議の方法に関すること

4 その他労使委員会の運営について必要な事項

① 使用者が労使委員会に対し開示すべき情報の範囲、開示手続及び開示が行われる労使委員会の開催時期

② 労働組合や労働条件に関する事項を調査審議する労使協議機関がある場合には、それらと協議の上、労使委員会の調査審議事項の範囲についての定め

5 労使委員会が労使協定に代えて決議を行うことができる規定の範囲についての定め

運営規程例については以下のホームページから得られる資料の4ページにございますのでご参考にしてください。

労基法パンフレット「企画業務型裁量労働制の適正な導入のために」

ただし、あくまでもサンプルですので、各社の事情に合った内容にすべきです。そのため、必ず外部専門家に相談の上、修正してお使いください。

(引用元:労基法パンフレット「企画業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

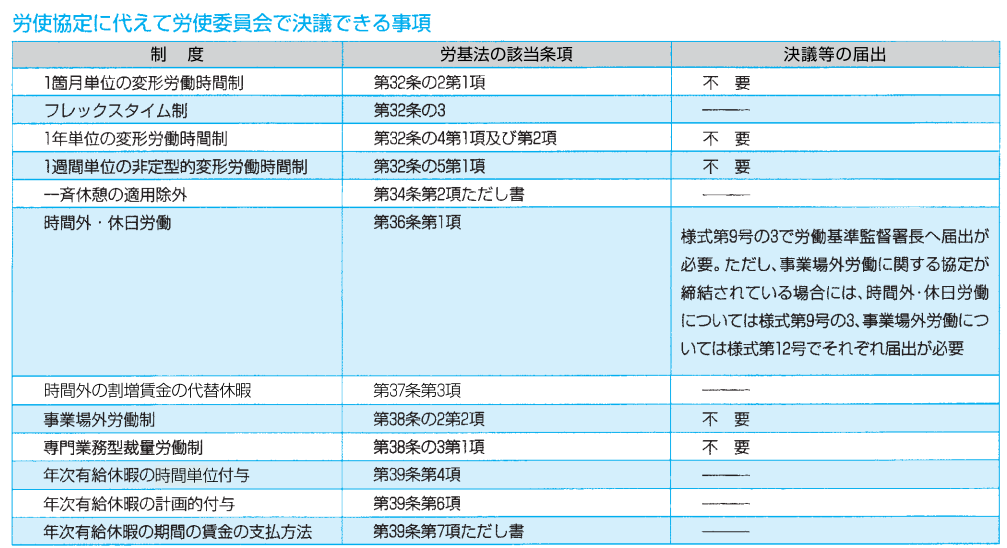

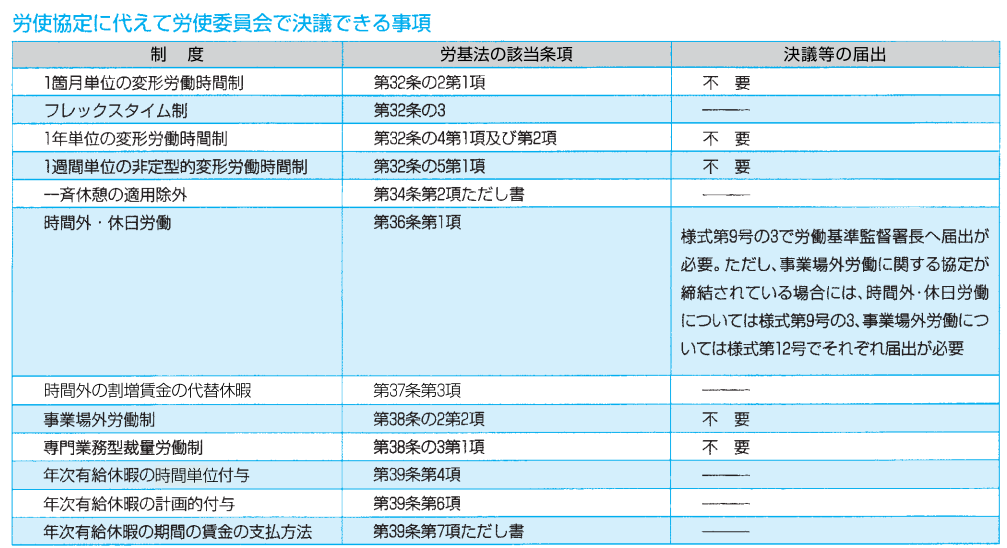

10(6) 企画業務型裁量労働制の労使委員会において、企画業務型裁量労働制の決議の他に、労使協定に代えて決議できる事項はありますか。

労使委員会では、企画業務型裁量労働制の決議のほかに、次の表にある労使協定について、それぞれ決議により代替することができるようになっています。ここで問題になるのは、労使委員会と既存の労働組合との関係についてですが、労働組合固有の団体交渉権は、労使委員会が設置されても当然何ら影響を受けません。使用者は、両者の関係を明確にするため、労使委員会を設置する際には、労働組合と事前に協議の上で、労使委員会が調査審議する事項の範囲を労使委員会の運営規程で定めておくことが適当でしょう。

(引用元:労基法パンフレット「企画業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

10(7) 企画業務型裁量労働制の労使委員会で決議すべき事項について詳細に教えてください。

労使委員会で以下の1~8の事項について、労使委員会の委員の5分の4以上の多数により決議することが必要です。

■委員の5分の4以上の多数による決議とは、出席している委員全員の5分の4以上の多数による決議のことです。

■決議及び議事録(開催の都度作成しなければならない)は保存(3年間(決議を行った委員会に係るものは、決議の有効期間の満了後3年間))し、作業場への掲示等により労働者に周知しなければなりません。

■適切な決議がなされるためには、各委員が、決議に当たって必要な情報を十分把握していることが必要です。 そのため、使用者は、対象労働者の評価制度や賃金制度などの情報を労使委員会に対し開示することが適当です。

1 対象となる業務の具体的な範囲

例 経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務 対象業務について、例のとおり具体的な範囲を決議しなければなりません。その要件として以下の4要件が挙げられます。

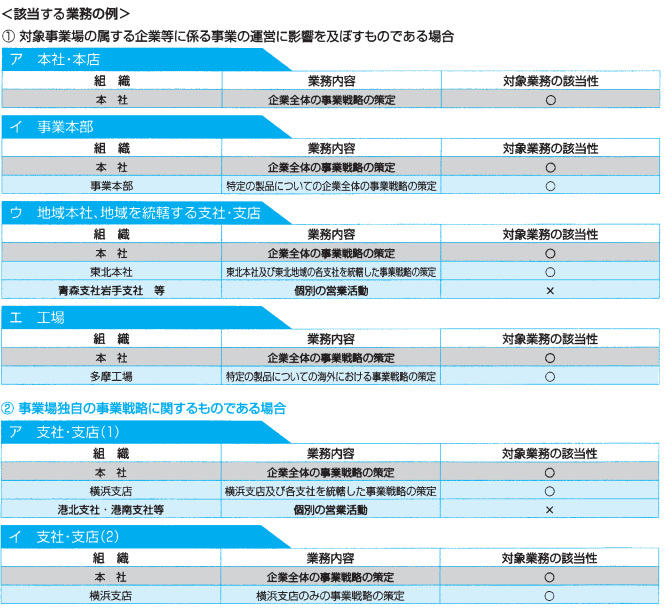

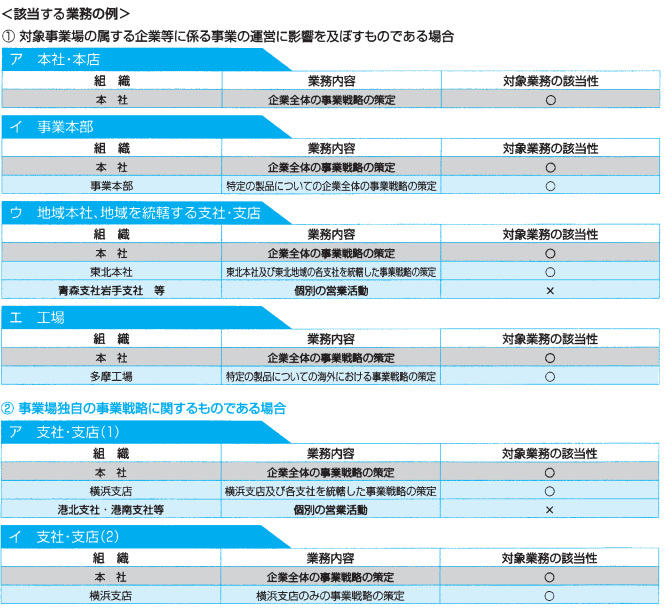

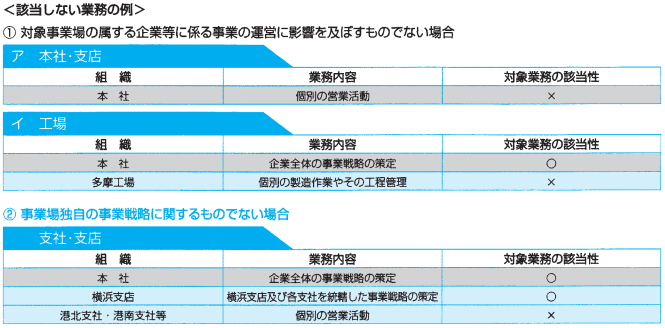

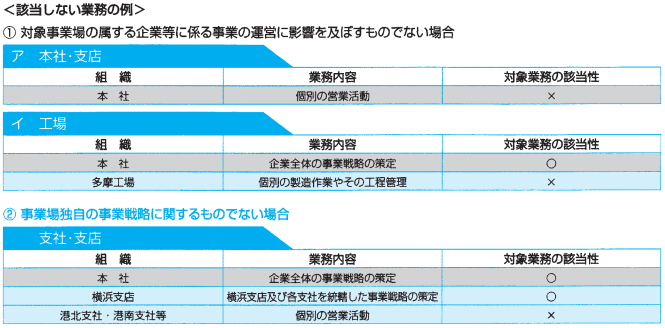

イ 業務が所属する事業場の事業の運営に関するものであること(例えば対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼすもの、事業場独自の事業戦略に関するものなど)

ロ 企画、立案、調査及び分析の業務であること

ハ 業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があると、「業務の性質に照らして客観的に判断される」業務であること

ニ 企画・立案・調査・分析という相互に関連し合う作業を、いつ、どのように行うか等についての広範な裁量が労働者に認められている業務であること 以上のイからニまでの要件のすべてを満たした業務が、対象業務となりうる業務となります。したがって、ホワイトカラーの業務すべてが該当するわけではありません。

※対象事業場は、事業場の名称に関わらず、対象業務が存在する事業場です。

2 対象労働者の具体的な範囲

例 大学の学部を卒業して5年以上の職務経験を有し、主任(職能資格○級)以上の職能資格の労働者

対象労働者は、「対象業務に常態として従事していることが原則」です。また、客観的にみて、「対象業務を適切に遂行するための知識、経験等」がない労働者、例えば、4年制大学を卒業したフレッシュマンで職務経験がない労働者は、対象労働者と決議しても、企画業務型裁量労働制の効果は生じません。こうした労働者は、少なくとも、3~5年の職務経験を経た上で、はじめて「対象業務を適切に遂行するための知識、経験等」がある労働者であるかどうかの判断の対象となりうるものです。

3 労働したものとみなす時間

労働したものとみなす時間は、労働時間として算定される時間です。その際、1週間単位や1月単位の時間を決議することは出来ません。実際のみなし労働時間の決め方については、法令で「このような水準で決めるべき」という規定は盛り込まれていませんが、割増賃金節約だけのために短めのみなし時間を定めることは、制度の趣旨に反しています。このため、決議する際に、労使委員会の委員は、使用者側から評価制度・賃金制度に関する説明を十分に受けて、対象業務の内容を理解した上、みなし労働時間が適切な水準のものとなるよう決議するように留意してください。

4 使用者が対象となる労働者の勤務状況に応じて実施する健康及び福祉を確保するための措置の具体的内容

使用者は、対象労働者の健康及び福祉を確保するため、

① 対象労働者の勤務状況を把握する方法を具体的に定めること

② 把握した勤務状況に応じ、どういう状況の対象労働者に対しいかなる健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にすること

を決議する必要があります。

①の勤務状況の把握方法については、通常の実労働時間管理と同様の管理までは求められていません。 出退勤時刻のチェック等によって、労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間在社していたかの状況を把握する方法を決議で明確に定めることが必要です。

健康・福祉確保措置の例

① 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること

② 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること

③ 働き過ぎ防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること

④ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること

⑤ 働き過ぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること

⑥ 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること

また、上記と併せて次の事項についても決議することが望まれます。

- 使用者が対象となる労働者の勤務状況を把握する際、併せて健康状態を把握すること

- 使用者が把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、対象労働者への企画業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うこと

- 使用者が対象となる労働者の自己啓発のための特別の休暇の付与等能力開発を促進する措置を講ずること

5 使用者が対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容

例 「対象となる労働者からの苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲」

ここでは、申出の窓口、取り扱う苦情の範囲など、措置の具体的内容を決議で定めることが求められています。 具体的には、企画業務型裁量労働制に関しては、業績評価制度や目標管理制度、これに基づく賃金制度などが併せて導入されることが多いことから、評価制度、賃金制度に付随する苦情が多く寄せられることが予想されますので、これらに関する苦情についても、苦情処理の対象に含めるように措置することが適当であると考えられます。

既に企業内に苦情処理システムをお持ちの企業が企画業務型裁量労働制に関する苦情処理を併せて行う場合には、対象労働者にそのことを周知するとともに企画業務型裁量労働制の運用の実態に応じて機能するよう配慮することが求められます。

6 本制度の適用について労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同意の労働者に対し不利益取扱いをしてはならないこと

上記と併せて、次の事項についても決議することが望まれます。

■企画業務型裁量労働制の制度の概要、企画業務型裁量労働制の適用を受けることに同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、使用者が労働者に対し明示して当該労働者の同意を得ることとすること

■企画業務型裁量労働制の適用を受けることについての労働者の同意の手続(書面によることなど)

■対象となる労働者から同意を撤回することを認めることとする場合には、その要件及び手続

7 決議の有効期間 (3年以内とすることが望ましい)

上記と併せて、次の事項についても決議することが望まれます。

■委員の半数以上から決議の変更等のための労使委員会の開催の申出があった場合は、決議の有効期間の中途であっても決議の変更等のための調査審議を行うものとすること

8 企画業務型裁量労働制の実施状況に係る労働者ごとの記録を保存すること (決議の有効期間中及びその満了後3年間)

☆1~8の他に次の事項についても決議することが望まれます。

・使用者が対象となる労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更しようとする場合にあっては、労使委員会に対し事前に変更内容の説明をするものとすること

(引用元:労基法パンフレット「企画業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

10(8) 企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議の届出について教えてください。

労使委員会で決議したことを、所定様式により所轄労働基準監督署長に届け出てください。使用者が決議を届け出なければ、本制度の効果は生じません。

なお、決議のサンプルについては以下の厚生労働省のホームページから得られる資料の10ページ目にございますのでご参考にしてください。

労基法パンフレット「企画業務型裁量労働制の適正な導入のために」

ただし、あくまでもサンプルですので、各社の事情に合った内容にすべきです。そのため、必ず外部専門家に相談の上、修正してお使いください。

10(9) 企画業務型裁量労働制の対象労働者の同意について教えてください。

対象労働者に本制度を適用するには、決議に従い、対象となる労働者の個人の同意を得なければなりません。また、不同意の労働者に対して、使用者は解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

就業規則による包括的な同意は、「個別の同意」にあたりません。

10(10) 企画業務型裁量労働制を導入することにより発生する効果について教えてください。

対象労働者を対象業務に就かせ、本制度を実施することにより、対象労働者については「実際の労働時間と関係なく、決議で定めた時間労働したものとみなす」効果が発生します。

このみなしの効果は、労働基準法で定められている年少者及び女性の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定については適用されません。また、労働基準法第35条の休日労働に関する規定は、企画業務型裁量労働制によって労働時間を算定する場合にも適用されます。対象労働者が1週1日の法定休日に労働した場合には、その日の労働に対する賃金に加えて、休日割増分(35%)を支払わなければなりません。さらに、労働基準法第37条では、午後10時から午前5時までの深夜時間帯に労働させた場合、割増賃金の支払いを義務づけています。みなし労働時間制によって労働時間が算定される場合にもこの規定は適用されますので、対象労働者が現実にこの時間帯に労働した場合には、その時間に応じて深夜割増賃金を支払わなければなりません。

使用者は、健康及び福祉を確保するための措置や苦情の処理のための措置などの決議で定めた措置を実施しなければなりません。

使用者は、決議が行われた日から起算して6か月以内ごとに1回、所定様式により所轄労働基準監督署長へ定期報告を行うことが必要です。 報告する事項は次のとおりです。

■ 対象となる労働者の労働時間の状況

■ 対象となる労働者の健康及び福祉を確保する措置の実施状況

(引用元:労基法パンフレット「企画業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

10(11) 企画業務型裁量労働制の導入の際の就業規則の改訂につき、サンプルはありますか。

企画業務型裁量労働制の導入の際には就業規則の所要の改訂が必要です。就業規則のサンプルについては以下の厚生労働省のホームページから得られる資料の14ページ目にございますのでご参考にしてください。

労基法パンフレット「企画業務型裁量労働制の適正な導入のために」

ただし、あくまでもサンプルですので、各社の事情に合った内容にすべきです。そのため、必ず外部専門家に相談の上、修正してお使いください。

10(12) 企画業務型裁量労働制の決議の有効期間について教えてください。

有効期間が満了して企画業務型裁量労働制を継続する場合には、再び11(7)で挙げた事項について決議しなければなりません。決議の有効期間については、3年以内とすることが適当です。

10(13) 労使委員会が企画業務型裁量労働制に関する決議をして決議届を所轄の労働基準監督署に提出していますが、対象業務に該当しない「事業本部である事業場に所属して会社全体の各種社内研修の実施の業務」を行っている労働者についても対象として、みなし労働時間を適用していましたが、労働基準法の適用はどうなりますか。

労使委員会の決議により、事業本部である事業場において当該事業本部の属する企業が取り扱う主要なサービスの事業計画の立案・調査の業務に労働者を就かせているが、その労働者に対し日常的に使用者の具体的な指示が行われている場合や、問の例のように、会社全体の業務内容などの調査分析をし、各種社内研修の計画を策定する業務ではなく、策定された研修計画に基づき研修の実施の業務を行っている労働者の場合など、労働基準法第38条の4第1項に定める要件を欠く場合には、当該労働者には企画業務型裁量労働制のみなし労働時間は適用になりませんので、労働基準法の適用は実際の労働時間によります。

よって、実際の労働時間が、労働基準法第36条第1項による時間外労働協定なく法定の労働時間を超える場合や、同協定における時間外労働の限度時間を超える場合には、同法第32条違反となります。

(引用元:労基法パンフレット「企画業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

10(14) ある法人に使用される労働者が就く、当該法人傘下の法人や系列の取引先の事業の運営に影響を及ぼす事項についての企画等の業務は、企画業務型裁量労働制の対象業務となりますか。

ある法人に使用される労働者が、当該法人傘下の法人や系列の取引先のうち、当該,労働者の属する法人以外の法人の事業の運営に関する事項について企画・立案・調査・分析の業務を行う場合、通常、当該労働者の属する法人の事業運営に関する事項についての業務は行っていないので、基本的には、企画業務型裁量労働制の対象業務にはなりません。

(引用元:労基法パンフレット「企画業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

10(15) 企業の支社である事業場において、担当する地域における企業としての営業計画を策定していますが、その業務を担当する労働者は特定の取引先との営業の業務も併せて従事していますが、企画業務型裁量労働制の対象業務である企業としての営業計画の策定の業務が主で、特定の取引先との営業に係る業務は一部である場合には、当該労働者に対しみなし労働時間の適用はできますか。

労働基準法第38条の4第1項第2号に定める対象労働者は、対象業務に常態として従事していることが原則であり、問のように業務の一部でも非対象業務に従事することが予定されている場合には、当該労働者に対しみなし労働時間の適用はできません。しかし、問の例以外で非対象業務は全く予定されておらず、臨時的に非対象業務に従事した(1日3時間)場合には、みなし労働時間が1日8時間であれば、当該日の労働時間は通算されて11時間となります。

(引用元:労基法パンフレット「企画業務型裁量労働制の適正な導入のために」)

第11 よくある質問【FAQ】⑧ 高度プロフェッショナル制度

11(1) 高度プロフェッショナル制度とは何ですか。

⾼度プロフェッショナル制度は、⾼度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で⼀定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本⼈の同意を前提として、年間104⽇以上の休⽇確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休⽇及び深夜の割増賃⾦に関する規定を適⽤しない制度です。

参照条文

第四十一条の二 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。

一 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この項において「対象業務」という。)

二 この項の規定により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であつて、対象業務に就かせようとするものの範囲

イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていること。

ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。

三 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(この項の委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(第五号ロ及びニ並びに第六号において「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

四 対象業務に従事する対象労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。

五 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。

イ 労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。

ロ 健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。

ハ 一年に一回以上の継続した二週間(労働者が請求した場合においては、一年に二回以上の継続した一週間)(使用者が当該期間において、第三十九条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。)について、休日を与えること。

ニ 健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。)を実施すること。

六 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。

七 対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に関する手続

八 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

九 使用者は、この項の規定による同意をしなかつた対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

② 前項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項第四号から第六号までに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。

③ (略)

11(2) 高度プロフェッショナル制度を導入する場合の労使委員会の設置の手順について教えてください。

労使委員会とは、賃⾦、労働時間その他の労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し意⾒を述べる委員会で、使⽤者及び労働者を代表する者が構成員となっているものです。

⾼度プロフェッショナル制度を導⼊する際は、対象となる事業場において労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数により、必要な事項を決議する必要があります。

1 設置に当たって必要な事項について、まず労使で話し合ってください。

対象事業場の使⽤者及び労働者の過半数を代表する者⼜は労働組合は、労使委員会の設置に先⽴って、設置⽇程や⼿順、使⽤者による⼀定の便宜の供与がなされる場合はその在り⽅等について⼗分に話し合い、定めておくことが望ましいです。

特に、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合において、使⽤者は、過半数代表者が必要な⼿続を円滑に実施できるよう⼗分に話し合い、必要な配慮を⾏うことが適当です。

2 労使各側を代表する委員を選出してください。

労使委員会は、労働者を代表する委員と、使⽤者を代表する委員で構成されます。⼈数については、労働者代表委員が半数を占めていなければなりません。ただし、労使各1名の計2名からなるものは、「労使委員会」として認められません。

使⽤者代表委員は、使⽤者側の指名により選出されますが、労働者代表委員は、事業場の過半数労働組合⼜は過半数労働組合がない事業場においては過半数代表者から、任期を定めて指名を受けなければなりません。

使⽤者は、労働者が委員であること等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません。

○指名について

過半数労働組合がない事業場においては、まず、労使委員会の労働者代表委員を指名する過半数代表者を投票、挙⼿等の⽅法により選出してください。

過半数労働組合⼜は過半数代表者は、管理監督者(※)以外の者の中から労働者代表委員を任期を定めて指名します。

※ 管理監督者とは、労働基準法第41条第2号の「監督⼜は管理の地位にある者」をいい、⼀般的には、部⻑、⼯場⻑等労働条件の決定その他労務管理について経営者と⼀体的な⽴場にある者をいいます。

なお、使⽤者の意向に基づき選出されるなど過半数代表者が適正に選出されていない場合や、労働者代表委員に管理監督者が指名されている場合には、労使委員会の決議は無効となりますのでご注意ください。

3 運営のルールを定めてください。

使⽤者は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項を規定する運営規程を作成してください。作成に当たっては、労使委員会の同意を得ることが必要です。

運営規程で規定すべき項目は以下になります。

1 労使委員会の招集に関する事項

① 定例として予定されている委員会の開催に関すること

② 必要に応じて開催される委員会の開催に関すること

2 労使委員会の定足数に関する事項

① 全委員にかかる定足数

② 労使各側を代表する委員ごとに一定割合又は一定数以上の出席を必要とすること

3 労使委員会の議事に関する事項

① 議⻑の選出に関すること

② 決議の方法に関すること

4 その他労使委員会の運営について必要な事項

① 使用者が労使委員会に対し開示すべき情報の範囲、開示手続及び開示が行われる労使委員会の開催時期

② 労働組合や、労働条件に関する事項を調査審議する労使協議機関がある場合には、それらと協議の上、労使委員会の調査審議事項の範囲についての定め

5 労使委員会が労使協定に代えて決議を行うことができる規定の範囲についての定め

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(3) 高度プロフェッショナル制度を導入する場合の労使委員会の開催に当たっての留意事項について教えてください。

① 決議に先⽴ち、使⽤者は、対象労働者に適⽤される評価制度及び賃⾦制度の内容について、労使委員会に対し⼗分に説明することが適当であること。

② 使⽤者は、労使委員会の開催の都度、議事録を作成し、開催⽇から3年間保存しなければならないこと。

③ 使⽤者は、労使委員会の議事録を労働者に周知しなければならないこと。

④ 使⽤者は、対象労働者に適⽤される評価制度及び賃⾦制度を変更しようとする場合は、労使委員会に対し事前に変更内容を説明することを決議することが適当であること。

⑤ 労使委員会の調査審議は、制度の適正な実施を図る観点から⾏われるものであり、労働組合の有する団体交渉権を制約するものではないこと。

これらの事項について留意すると良いでしょう。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(4) 高度プロフェッショナル制度を導入する際に使用者が労使委員会に対し開示することが適当とされる情報は何ですか。

以下の情報を開示することが適当です。

① 対象労働者に適用される評価制度及び賃金制度、高度プロフェッショナル制度が適用されることとなった場合における対象業務の具体的内容

② 健康管理時間の状況、休日確保措置の実施状況、選択的措置の実施状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況及び労使委員会の開催状況

※ 対象労働者からの苦情の内容及びその処理状況を労使委員会に開示するに当たっては、使用者は対象労働者のプライバシーの保護に十分留意することが必要です。

※ 健康管理時間の状況や休日確保措置の実施状況に関し使用者が開示すべき情報の範囲について、対象労働者全体の平均値だけではなく、その分布を示すなど対象労働者の個別の状況が明らかになるものとすることが適当です。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(5) 高度プロフェッショナル制度を導入する際に労使委員会で決議すべき事項について教えてください。

以下の事項について決議すべきです。

① 対象業務

② 対象労働者の範囲

③ 健康管理時間の把握

④ 休日の確保

⑤ 選択的措置

⑥ 健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置

⑦ 同意の撤回に関する手続

⑧ 苦情処理措置

⑨ 不利益取扱いの禁止

⑩ その他厚生労働省令で定める事項

a 決議の有効期間の定め及び当該決議は自動更新しないこと

b 委員会の開催頻度及び開催時期

c 50人未満の事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師を選任すること

d 労働者の同意及びその撤回、合意した職務の内容、⽀払われる賃⾦の額、健康管理時間、健康確保措置として講じた措置、苦情処理に関して講じた措置、cの選任の記録を決議の有効期間中及び有効期間終了後3年間保存すること。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(6) 高度プロフェッショナル制度の対象業務について教えてください。

対象業務は、下記の「具体的な指示」に該当する業務で、かつ以下の要件を満たす業務です。

対象業務の要件

対象となる業務は、対象業務に従事する時間に関し使⽤者から具体的な指示を受けて⾏うものは含まれません。

「具体的な指示」とは、労働者から対象業務に従事する時間に関する裁量を失わせるような指示をいいます。これには、業務量に⽐して著しく短い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時間に関する指示と認められるものも含まれます。対象業務は働く時間帯の選択や時間配分について自らが決定できる広範な裁量が労働者に認められている業務でなければなりません。実質的に業務に従事する時間に関する指示と認められる指示についても、「具体的な指示」に含まれます。

具体的指示として、次のようなものが考えられます。

①出勤時間の指定等始業・終業時間や深夜・休⽇労働等労働時間に関する業務命令や指示

②対象労働者の働く時間帯の選択や時間配分に関する裁量を失わせるような成果・業務量の要求や納期・期限の設定

③特定の⽇時を指定して会議に出席することを⼀⽅的に義務付けること

④作業⼯程、作業⼿順等の⽇々のスケジュールに関する指示

なお、使⽤者が対象労働者に対し業務の開始時に当該業務の目的、目標、期限等の基本的事項を指示することや、中途において経過の報告を受けつつこれらの基本的事項について所要の変更の指示をすることは可能です。

対象業務は、部署が所掌する業務全体ではなく、対象となる労働者に従事させることとする業務です。したがって、対象業務の語句(例えば、「研究」、「開発」)に対応する語句をその名称に含む部署(例えば、「研究開発部」)において⾏われる業務の全てが対象業務に該当するものではなく、対象労働者が従事する業務で判断します。

使⽤者は、時間に関し具体的な指示を⾏わないことをもって、安全配慮義務を免れるものではありません。

具体的な対象業務

① ⾦融⼯学等の知識を用いて⾏う⾦融商品の開発の業務

② 資産運用(指図を含む。以下同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として⾏う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき⾃⼰の計算において⾏う有価証券の売買その他の取引の業務

③ 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務

④ 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務

⑤ 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(7) 高度プロフェッショナル制度の対象労働者の範囲について教えてください。

対象労働者の範囲は、決議で明らかにしなければなりません。

対象労働者は「対象業務に常態として従事していること」が必要です。対象業務以外の業務にも常態として従事している者は対象労働者とはなりません。

さらに、対象労働者は次の①、②のいずれにも該当していなければなりません。

対象労働者の要件

① 使用者との間の合意(*1)に基づき職務が明確に定められていること(*2)

② 使用者から⽀払われると⾒込まれる賃⾦額が基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る⽔準として厚⽣労働省令で定める額以上であること(*3)

*1 使用者との合意の方法

使⽤者は、次の以下①〜③の内容を書⾯(職務記述書)にて明らかにした上で、その書⾯に労働者の署名を受けることにより、職務の範囲について労働者の合意を得なければなりません。

①業務の内容、②責任の程度、③求められる成果

*2 職務が明確に定められていること

以下の要件を満たしている必要があります。

・ 業務の内容、責任の程度及び職務において求められる成果その他の職務を遂⾏するに当たって求められる水準が具体的に定められており、対象労働者の職務の内容とそれ以外の職務の内容との区別が客観的になされていること

・ 業務の内容が具体的に定められており、使⽤者の⼀⽅的な指示により業務を追加することができないこと

・ 働き⽅の裁量を失わせるような業務量や成果を求めるものではないこと

なお、職務の内容を変更する場合には再度合意を得ることが必要であり、その場合であっても職務の内容の変更は対象業務の範囲内に限られます。

*3 「基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る⽔準として厚⽣労働省令で定める額」とは、年1075万円を指します。また、年収要件の留意点としては以下があります。

・個別の労働契約⼜は就業規則等において、名称の如何にかかわらず、あらかじめ具体的な額をもって⽀払われることが約束され、⽀払われることが確実に⾒込まれる賃⾦であること

労働者の勤務成績、成果等に応じて⽀払われる賞与や業績給等、その⽀給額があらかじめ確定されてい

ない賃⾦は含まれないこと

・賞与や業績給において⽀払われることが確実に⾒込まれる最低保障額が定められている場合には、その

最低保障額は含まれること。

・⼀定の具体的な額をもって⽀払うことが約束されている⼿当は含まれるが、⽀給額が減少し得る⼿当は

含まれないこと。

(例)通勤⼿当の場合、通勤距離等にかかわらず⼀定額が⼀律に⽀給されるものは含まれます。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(8) 高度プロフェッショナル制度の健康管理時間の把握について教えてください。

対象労働者の健康管理時間(*1)を把握する措置を使用者が実施すること及び当該事業場における健康管理時間(決議により健康管理時間から除くこととした時間を含む。)の把握方法を決議で明らかにしなければなりません。健康管理時間を把握する⽅法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電⼦計算機の使⽤時間の記録等の客観的な⽅法(*2)による必要があります。ただし、事業場外において労働した場合であって、やむを得ない理由(*3)があるときは、自己申告によることができます。⽇々の健康管理時間の始期及び終期並びに健康管理時間の時間数を記録するほか、医師の⾯接指導を適切に実施するため、1か⽉当たりの時間数の合計を把握する必要があります。

*1 健康管理時間とは、対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間をいいます。なお、健康管理時間から労働時間以外の時間を除くことを決議する場合は、その時間の内容や性質を具体的に明らかにして、客観的な⽅法で把握する必要があります。また、除くこととする時間に⼿待ち時間を含めることや⼀定時間を⼀律に除くことは認められません。

*2 「客観的な方法」とは、例えば、

① タイムレコーダーによるタイムカードへの打刻記録

② パーソナルコンピュータ内の勤怠管理システムへのログイン・ログアウト記録

③ ICカードによる出退勤時刻⼜は事業場への⼊退場時刻の記録

を基礎とした出退勤時刻⼜は⼊退室時刻の記録が該当します。

*3 「やむを得ない理由」とは、例えば、

① 顧客先に直⾏直帰し、勤怠管理システムへのログイン・ログアウト等もできないこと。

② 事業場外において、資料の閲覧等パーソナルコンピュータを使⽤しない作業を⾏うなど、

勤怠管理システムへのログイン・ログアウト等もできないこと。

③ 海外出張等勤怠管理システムへのログイン・ログアウト等が常時できない状況にあること。

が該当します。

なお、健康管理時間の記録について、使⽤者は、対象労働者から求めがあれば、開示することが必要です。

このため、健康管理時間の開示の⼿続を決議することが必要です。

また、対象労働者からの申告、上司によるヒアリング等により、対象労働者の健康状態を把握することが望ましいです。このため、使⽤者が健康管理時間の状況と併せて健康状態を把握することを決議することが望ましいです。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(9) 高度プロフェッショナル制度の休日の確保について教えてください。

対象労働者に年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません。決議で休⽇の取得の⼿続を具体的に明らかにすることが必要です。

なお、疲労の蓄積を防止する観点から、

・休⽇を確実に取得するため、労働者本⼈が年間を通じた取得予定を決定して使⽤者に通知すること及び休⽇の取得状況を使⽤者に明らかにすること

・使⽤者は、⻑期間の連続勤務とならないよう休⽇を適切に取得することが重要であることについて、あらかじめ対象労働者に周知すること

が望ましいです。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(10) 高度プロフェッショナル制度の選択的措置について教えてください。

次のいずれかに該当する措置を決議で定め、実施しなければなりません。

1.勤務間インターバルの確保(11時間以上(*1))+深夜業の回数制限(1か月に4回以内)

2.健康管理時間の上限措置(1週間当たり40時間を超えた時間について、1か月について100時間以内

又は3か月について240時間以内とすること)

3.1年に1回以上の連続2週間の休日を与えること(本⼈が請求した場合は連続1週間×2回以上)

4.臨時の健康診断(*2)(1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1か月当たり80時間を超え

た労働者又は申出があった労働者が対象)

(*1)始業から24時間を経過するまでに11時間以上の休息期間を確保しなければなりません。

(*2)臨時の健康診断の項目は、労働安全衛⽣法に基づく定期健康診断の項目であって脳・⼼臓疾患との関連が認められるもの及び当該労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他⼼身の状況の確認となります。定期健康診断の項目で脳・⼼臓疾患との関連が認められるものとは、①既往歴及び業務歴の調査、②自覚症状及び他覚症状の有無の検査、③身⻑、体重、腹囲の検査、④血圧の測定、⑤血中脂質検査、⑥血糖検査、⑦尿検査、⑧⼼電図検査となります。

なお、いずれの措置とするかは、対象となり得る労働者の意⾒を聴くことが望ましいです。そして、対象事業場に複数の対象業務が存在する場合は、対象業務の性質等に応じて、対象業務ごとに選択的措置を決議することが望ましいです。また、臨時の健康診断の実施を決議した場合は、健康診断の確実な受診、必要な事後措置の実施等が必要です。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(11) 高度プロフェッショナル制度の健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置について教えてください。

次の措置のうちから決議で定め、実施しなければなりません。

1.「決議事項5の選択的措置」のいずれかの措置(上記決議事項7(10)において決議で定めたもの以外)

2.医師による⾯接指導(*)

3.代償休日又は特別な休暇の付与

4.心とからだの健康問題についての相談窓口の設置

5.適切な部署への配置転換

6.産業医等による助言指導又は保健指導

(*)この他にも、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1か⽉当たり100時間を超えた対象労働者については、労働安全衛⽣法に基づき、本⼈の申出によらず⼀律に、医師による⾯接指導を実施しなければなりません。

なお、把握した対象労働者の健康管理時間及びその健康状態に応じて、対象労働者への⾼度プロフェッショナル制度の適⽤について必要な⾒直しを⾏うことを決議することが望ましいです。

対象労働者については、使⽤者が対象業務に従事する時間に関する具体的な指示を⾏わないこととされていますが、使⽤者は、このために当該対象労働者について、労働契約法(平成19年法律第128号)第5条の規定に基づく安全配慮義務を免れるものではありません。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(12) 高度プロフェッショナル制度の同意の撤回に関する手続について教えてください。

対象労働者の同意の撤回に関する⼿続を決議しなければなりません。(*)

撤回の申出先となる部署及び担当者、撤回の申出の⽅法等その具体的内容を明らかにする必要があります。

本⼈同意を撤回した場合の配置及び処遇について、本⼈同意を撤回した対象労働者をそのことを理由として不利益に取り扱ってはなりません。本⼈同意の撤回を申し出た対象労働者については、その時点から⾼度プロフェッショナル制度の法律上の効果は⽣じません。

(*) 対象労働者は、同意の対象となる期間中に同意を撤回できます。使⽤者は、同意の撤回を妨げてはなりません。

なお、本⼈同意を撤回した場合の撤回後の配置及び処遇⼜はその決定⽅法について、あらかじめ決議で定めることが望ましいです。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(13) 高度プロフェッショナル制度の苦情処理措置について教えてください。

対象労働者からの苦情の処理に関する措置を使用者が実施すること及びその具体的内容を決議しなければなりません。

苦情の申出先となる部署及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の⼿順、⽅法等その具体的内容を明らかにする必要があります。

なお、使⽤者や⼈事担当者以外の者を申出先となる担当者とすること等の⼯夫により、対象労働者が苦情を申し出やすい仕組みとすることが適当です。そして、取り扱う苦情の範囲については、⾼度プロフェッショナル制度の実施に関する苦情のみならず、適⽤される評価制度、賃⾦制度等⾼度プロフェッショナル制度に付随する事項に関する苦情も含むものとすることが適当です。

また、既設置の苦情処理制度を利⽤することを決議した場合は、対象労働者にその旨を周知するとともに、その苦情処理制度が⾼度プロフェッショナル制度の運⽤の実態に応じて機能するよう配慮することが適当です。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(14) 高度プロフェッショナル制度の不利益取扱いの禁止について教えてください。

同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことを決議しなければなりません。そして、労働者が同意をしなかった場合の配置及び処遇について、同意をしなかった労働者をそのことを理由として不利益に取り扱ってはなりません。

11(15) 高度プロフェッショナル制度の「その他厚生労働省令で定める事項」につき具体的に教えてください。

以下の事項を指します。

①決議の有効期間の定め及び当該決議は再度決議をしない限り更新されないこと。(*1)

②労使委員会の開催頻度及び開催時期(*2)

③常時50⼈未満の事業場である場合には、労働者の健康管理等を⾏うのに必要な知識を有する医師を選任すること。

④労働者の同意及びその撤回、合意に基づき定められた職務の内容、⽀払われると⾒込まれる賃⾦の額、健康管理時間の状況、休日確保措置、選択的措置、健康・福祉確保措置及び苦情処理措置の実施状況に関する対象労働者ごとの記録並びに③の選任に関する記録を①の決議の有効期間中及びその満了後3年間保存すること。

(*1) 決議の有効期間は1年とすることが望ましいです。

(*2) 労使委員会の開催頻度及び開催時期は、少なくとも6か⽉に1回、労働基準監督署⻑への定期報告を⾏う時期に開催することが必要です。

なお、決議時点では予⾒し得なかった事情の変化に対応するため、委員の半数以上から決議の変更等のための労使委員会の開催の申出があった場合は、決議の有効期間の途中であっても決議の変更等のための調査審議を⾏うことを決議で定めることが適当です。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(16) 高度プロフェッショナル制度を導入する場合、労使委員会の決議の届出は必要ですか。

労使委員会の決議は、所定の様式により所轄の労働基準監督署⻑に届け出る必要があります。使⽤者が決議を届け出なければ、⾼度プロフェッショナル制度を導⼊することはできません。

11(17) 高度プロフェッショナル制度につき、労使委員会の決議のサンプルはありますか。

こちらの厚生労働省のホームページから得られる資料の16ページにサンプルの記載がございます。

「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」

ただし、あくまでもサンプルですので、各社の事情に合った内容にすべきです。そのため、必ず外部専門家に相談の上、修正してお使いください。

11(18) 高度プロフェッショナル制度を導入する場合、対象労働者の同意を得る必要はありますか。

対象労働者に⾼度プロフェッショナル制度を適⽤するためには、使⽤者は、決議に従い、対象労働者本⼈の同意を得なければなりません。同意をしなかった労働者に対して、使⽤者は解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。同意を得る⼿順は以下のとおりです。

1 労働者本⼈の同意を得る時期、方法等の⼿続を決議で明らかにする。

2 労働者本⼈にあらかじめ以下の事項を書⾯で明示する。

①⾼度プロフェッショナル制度の概要

②労使委員会の決議の内容

③同意した場合に適⽤される賃⾦制度、評価制度

④同意をしなかった場合の配置及び処遇並びに同意をしなかったことに対する不利益取扱いは⾏ってはならないこと

⑤同意の撤回ができること及び同意の撤回に対する不利益取扱いは⾏ってはならないこと

3 (対象労働者が同意をするか否かの判断をするための⼗分な時間的余裕を確保したのちに)労働者本⼈に以下の事項を書⾯で明示する。

①同意をした場合には労働基準法第4章の規定が適⽤されないこととなる旨(⾼度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休⽇及び深夜の割増賃⾦に関する規定が適⽤されません。)

②同意の対象となる期間

③同意の対象となる期間中に⽀払われると⾒込まれる賃⾦の額

4 上記3の書面に労働者の署名(労働者が希望した場合には、署名した書⾯をPDFで読み込んで電⼦メールで送付することも可能です。)を受ける。

なお、労働者本人の同意を得るにあたっては、

・1年未満の期間の定めのある労働契約の労働者については労働契約の更新ごとに、無期⼜は1年以上の期間の定めのある労働契約の労働者については1年ごとに、必要に応じ評価制度、賃⾦制度等の⾒直しを⾏った上で、改めて労働者本⼈の同意を得ることが適当であること。

・⾼度プロフェッショナル制度を適⽤する期間を1か⽉未満とすることは認められないこと。

・⾼度プロフェッショナル制度の対象となることで、賃⾦額が⾼度プロフェッショナル制度の対象となる前の賃⾦額から減らないようにする必要があること。

・使⽤者から⼀⽅的に労働者本⼈の同意を解除することはできないこと。

に留意する必要があります。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(19) 高度プロフェッショナル制度を導入し、実際に対象労働者を対象業務に就かせる場合の注意点について教えてください。

対象労働者を対象業務に就かせ、⾼度プロフェッショナル制度を適⽤することにより、対象労働者については、「労働基準法に定められた労働時間、休憩、休⽇及び深夜の割増賃⾦に関する規定を適⽤除外する」効果が発⽣します。

使⽤者は、健康・福祉確保措置や苦情処理措置の実施など、法令及び決議に従った対応をとる必要があります。

対象労働者は、同意の対象となる期間に同意を撤回できます。

また、以下の対応を行う必要があります。

1 対象労働者の健康管理時間を把握する

2 対象労働者に休日を与える

3 対象労働者の選択的措置及び健康・福祉確保措置を実施する

4 対象労働者の苦情処理措置を実施する

5 同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしない

6 1,2,3の状況を定期的に所轄の労働基準監督署長に報告する(決議から6か月以内に報告)

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(20) 高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する労働安全衛生法の措置について教えてください。

⾯接指導の実施については以下の通りとなっています。

1 対象労働者に対する⾯接指導(義務)

事業者は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1か⽉当たり100時間を超える労働者に対し、医師による⾯接指導を実施しなければなりません(*)。

(*)実施していない場合は、労働安全衛⽣法の罰則の対象となることがあります。

2 上記1以外の対象労働者に対する必要な措置(努⼒義務)

上記1の⾯接指導を⾏う対象労働者以外の労働者から申出があった場合には、事業者は⾯接指導を実施するよう努めなければなりません。

産業医に対する健康管理等に必要な情報提供については以下の通りです。

事業者は、①対象労働者に対する⾯接指導実施後の措置⼜は講じようとする措置の内容に関する情報、②1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1か⽉当たり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報について、産業医に対して、情報提供しなければなりません。

(引用元:「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」)

11(21) 高度プロフェッショナル制度につき、就業規則の規定例はありますか。

こちらの厚生労働省のホームページから得られる資料の23ページにサンプルの記載がございます。

「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 パンフレット」

ただし、あくまでもサンプルですので、各社の事情に合った内容にすべきです。そのため、必ず外部専門家に相談の上、修正してお使いください。

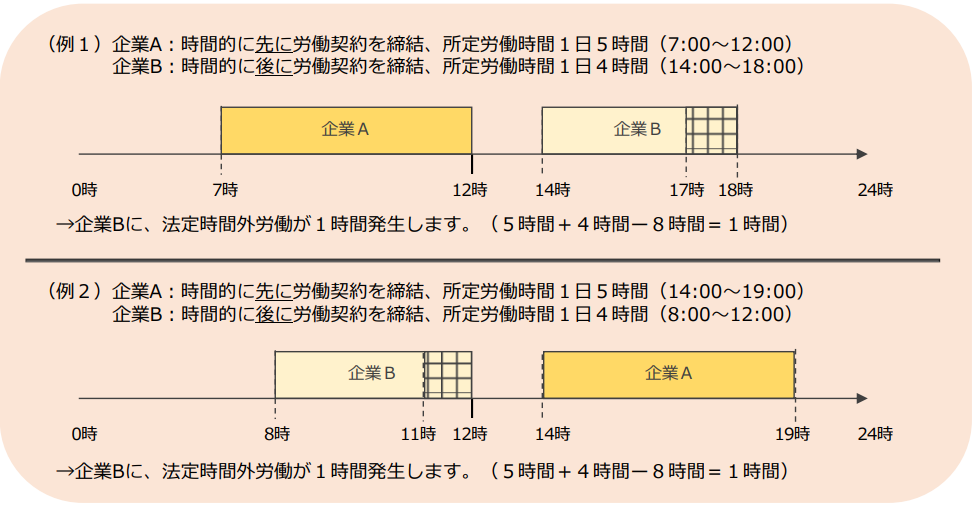

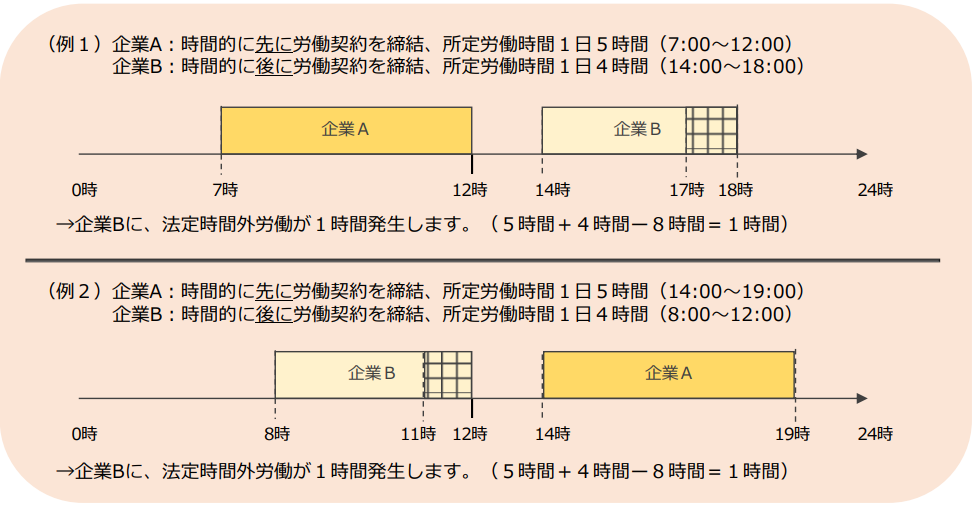

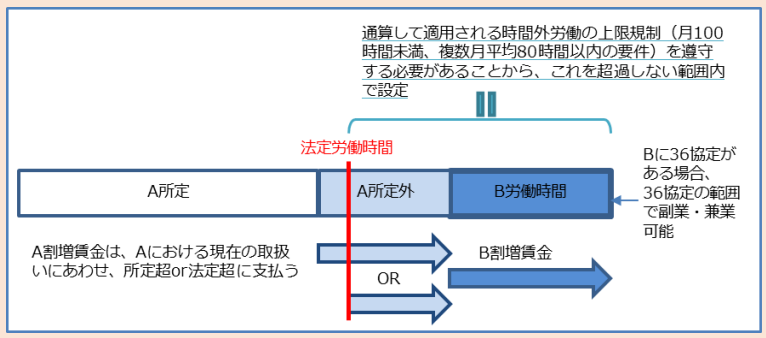

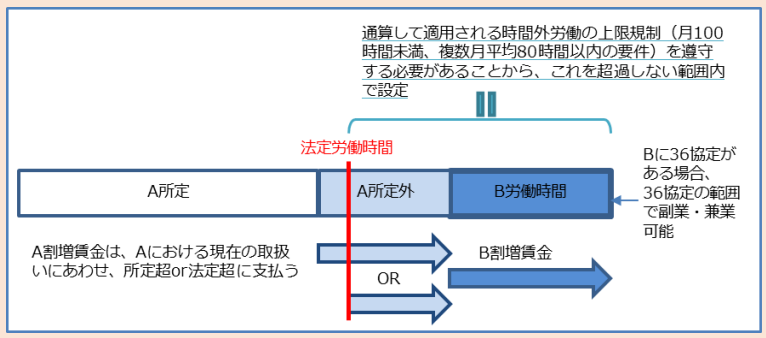

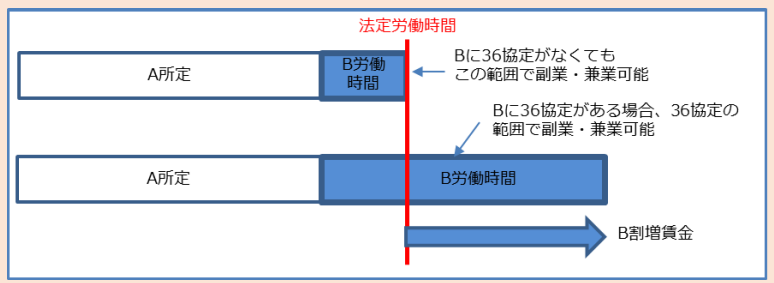

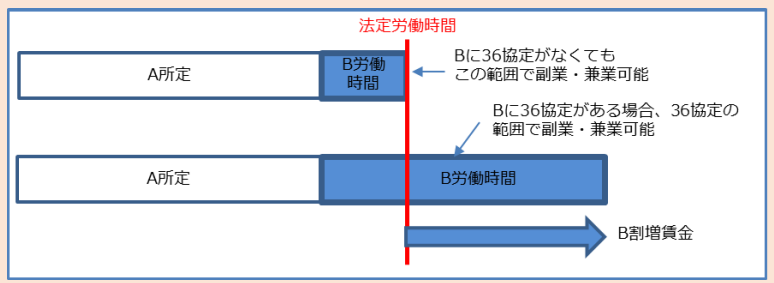

第12 よくある質問【FAQ】⑨ 副業・兼業

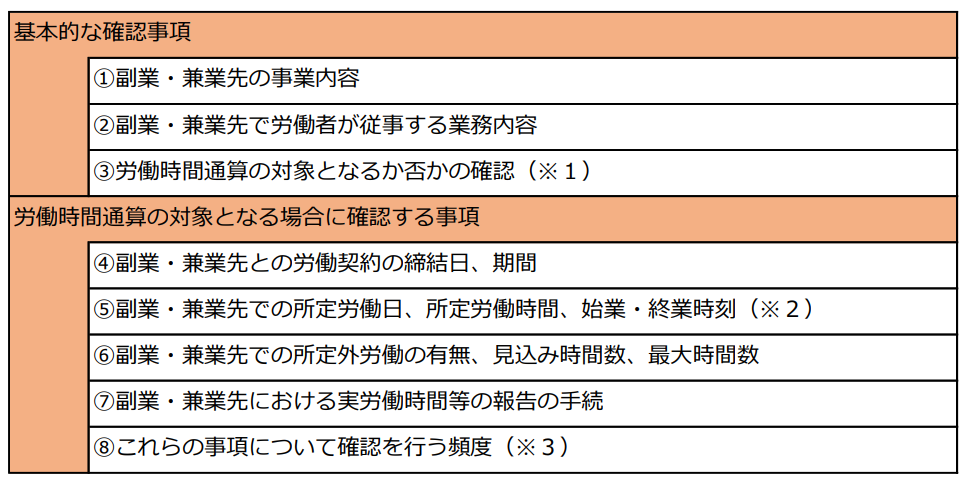

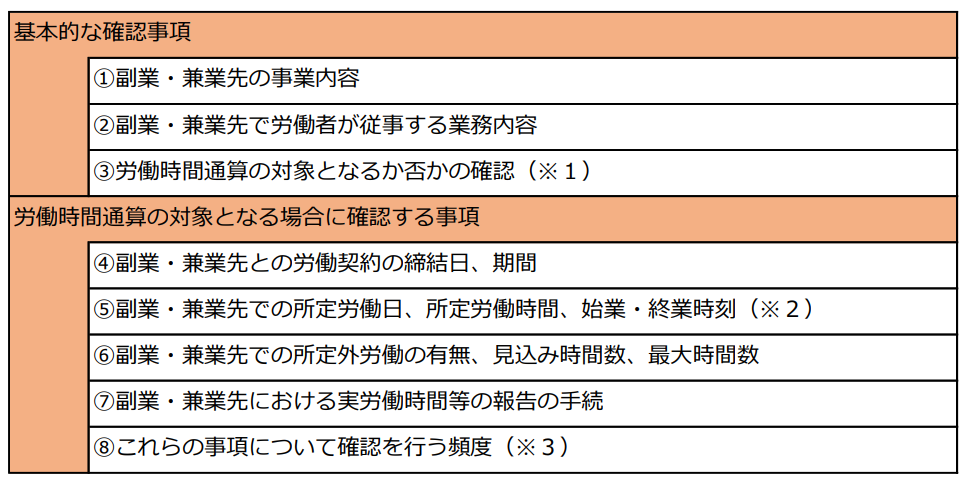

12(1) 会社が副業・兼業を認めるにあたって、必要な手続は何ですか。

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット(令和7年3月31日改定版)によれば、以下のように記載されています。

副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており、裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが適当です。

〇副業・兼業を禁止や一律許可制にしている企業は、副業・兼業を認める方向で就業規則等を見直すことが望ましいです。

〇 就業規則等の見直しにあたってのポイントは、以下のようなことが考えられます。

・ 副業・兼業を原則認めることとすること

・ 労務提供上の支障がある場合など、裁判例において例外的に副業・兼業を禁止または制限することができるとされている場合を必要に応じて規定すること

・ 副業・兼業の有無や内容を確認するための方法を、労働者からの届出に基づくこととすること

・ 使用者が、労働者に課す競業避止義務の基準等の策定を行う場合には、労働者の職種や地位等を勘案したものとすることが望ましいこと

〇 副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うためには、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましいです。

〇 副業・兼業に関しては、

・ 労働者の心身の健康の確保、ゆとりある生活の実現の観点から法定労働時間が定められている趣旨も踏まえ、長時間労働にならないようにすること

・ 労働基準法や労働安全衛生法による規制等を潜脱するような形態等で行われる副業・兼業は認められず、就労の実態に応じて、労働基準法や労働安全衛生法等における使用者責任が問われること

・ 労働者が副業・兼業に係る相談・自己申告等をしやすい環境づくりが重要であり、労働者が相談・自己申告等を行ったことにより不利益な取扱いはできないことに留意することが必要です。

○ なお、企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ、採用パンフレット、会社案内などで公表することが望ましいです。

公表の対象となる副業・兼業としては、例えば、他の会社等に雇用される形での副業・兼業が挙げられますが、副業・兼業の促進に関するガイドラインの趣旨に照らし、事業主となって行うものや、請負・委託・準委任契約により行うものについて公表することも考えられます。

(引用元:「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット(令和7年3月31日改定版))

12(2) 副業・兼業に関する届出について教えてください。

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット(令和7年3月31日改定版)によれば、以下のように記載されています。

〇 労働者は、副業・兼業を希望する場合は、まず、自身が勤めている会社の副業・兼業に関するルールを確認しましょう。

〇 副業・兼業の選択にあたっては、企業がホームページ等で公表している副業・兼業に関する情報を参考にすることや、適宜ハローワークも活用し、自社のルールに照らして業務内容や就業時間等が適切な副業・兼業を選択することが重要です。

〇 副業・兼業先が決まったら、就業規則等に定められた方法にしたがい、会社に副業・兼業の内容を届け出ましょう。