第1 「不当解雇で、無効です」との書面が届いたら

社員を解雇してしばらくたったある日突然、元社員やその弁護士から、「不当解雇であり、無効です」との書面が届くことがあります。受け取った経営者の方は、すでに退職手続も済んでいるのに、今更何を言っているのかと驚きを感じることと存じます。

しかし、解雇が無効となった場合、解決までの期間等によっては、1000万円を超える支払いが命じられることもあり、不当解雇であるとの主張に対しては、迅速かつ適切な対応が重要です。

そこで、以下では、「不当解雇であり、無効です」との書面が届いた場合の初動対応のポイントを解説します。

第2 「不当解雇で、無効です」との書面が届いた際のNG対応

「不当解雇であり、無効です」との書面が届いた際に、企業が「してはらないNG対応」は次のとおりです。

【NG対応例】

| 1 無視や放置する | 解決まで長期化すると、高額化するリスク |

| 2 慌てて不正確な回答をする | のちの紛争で不利になるリスク |

| 3 元社員に直接連絡をする | ハラスメント等と主張されるリスク |

1 無視や放置した場合

すでに退職手続も済んでいるからといって、「不当解雇であり、無効です」との書面を無視したり、放置すると、元社員は弁護士や労働組合等に相談する可能性があります。また、元社員の弁護士からの書面には、通常、回答期限が定められており、期限内に何の反応もなければ、元社員の弁護士は、法的措置をとることを検討します。

その結果、迅速に話し合いに応じていれば、早期に解決していたはずの問題が、解決までに長い時間を要し、かつ、法的手続等への対応の労力も必要となり、さらに解決に要する金額も高額になるというリスクが生じます。特に、「不当解雇」問題の特徴として、解雇が無効となった場合、バックペイ(解雇がなければ得られたであろう賃金の支払い)が命じられる点があります。例えば、解雇の有効性を争う訴訟になり、解雇を無効とする判決が出るまでに(解雇日から)1年半を要したとすると、その1年半分の給与の支払いを命じられる可能性が高く、非常に高額な金銭を支払うことになってしまいます。

2 慌てて不正確な回答をした場合

無視や放置はNGとしても、慌てて対応することもNGです。元社員の弁護士からの内容証明郵便に、「期限までに回答がなければ法的措置をとります」と記載してあった場合、「すぐに回答しなければいけない」と焦るかもしれません。しかし、解雇の有効性等や今後の方針を検討せずに対応すると、不当解雇であることを認める対応や解雇の有効性を下げてしまうなど、後の紛争において不利に働くリスクがあります。

例えば、最初の回答で、本来中心となるべき解雇理由を伝えず、他の解雇理由を伝えてしまうと、後の訴訟において、中心となるべき解雇理由の主張をしても、後になって付け足しただけであると企業に不利に判断されることになりかねません。

3 元社員に直接連絡した場合

元社員の弁護士からの書面には、通常、本件については弁護士に連絡をするようにとの内容が記載されています。経営者としては、「元社員と直接話せば誤解が解ける」、「自分が直接話せば説得できるはずだ」、という思いを抱くかもしれません。

しかし、元社員が企業と対立姿勢を明確にしている段階において、経営者が直接元社員に連絡をしても、逆効果となる可能性が高いです。不当解雇であると主張されているケースでは、あわせてハラスメントを受けていたとの主張や、違法な退職勧奨を受けていたと主張されることも少なくありません。経営者の元社員に対する説得は、感情的になったり、高圧的になったりする可能性も高く、その会話が録音されており、のちの訴訟でハラスメントや違法な退職勧奨の証拠として提出されることもあり得ます。また、直接連絡をしないようにとの要請を無視したこと自体が、経営者のコンプライアンス意識の欠如等の根拠として主張されるリスクもあります。

第3 「不当解雇で、無効です」との書面を受け取ったらすぐにとるべき対応

1 書面内容の確認

⑴ 要求内容の確認

元社員側が、不当解雇であると主張している場合、「職場復帰」、「解雇から今までの賃金」、「損害賠償」を求められることが多いです。また、在職中にハラスメントを受けたとして、ハラスメントに関する損害賠償請求の主張等が併せてされることも少なくありません。

まずは、元社員側が、何を求めているのかを確認すべきです。

特に、大きな方向性として、元社員が、「職場に復帰することを求めているのか」、「金銭解決を求めているのか(例えば既に別の企業に就職しており、復帰するつもりはないのか)」について、元社員が求める解決内容を見極めることが重要です(ただし、元社員に弁護士がついている場合、バックペイを請求する観点から、書面では職場復帰を求めることが多いため、書面の記載からだけでは、元社員が求めている解決の方針が分からないこともあります)。

⑵ 回答期限はいつか

回答期限までに、回答をしない場合、元社員側が、労働審判手続きの申し立て、労働訴訟の提起その他の手段を講じる可能性がありますので、いつまでに回答を求められているかを確認します。もっとも、回答期限は、元社員側が一方的に設定したものではあるため、これを遵守する法的義務まではなく、正確な内容を回答することを優先すべきです。ただ、無視されたと誤解され、法的措置等をとられることを避ける観点から、期限までに回答することが難しい場合には、その旨連絡をするのが穏当な対応です。

⑶ 解雇理由証明書や退職証明書の請求はあるか

元社員が不当解雇であることを主張する場合、元社員から解雇理由証明書や退職証明書を請求されることがあります。いずれも基本的には交付する義務があるため、これらの請求があるかを確認します。

のちの紛争で、解雇の有効性を争うにあたっては、「どのような理由で解雇をしたのか」が非常に重要となります。そのため、解雇理由証明書や退職証明書(特に解雇理由の部分)を作成するにあたっては、必要な内容が適切な表現で記載できているか、不利な記載が含まれていないか、を慎重に確認する必要があります。

⑷ 今後の流れの記載があるか

元社員の要求に応じない場合、どのような流れが予定されているか、交渉による解決を希望しているのか、労働審判手続き、労働訴訟等を考えているかを文面上の記載から推測します。

2 事案の確認

「不当解雇であり、無効です」との書面が届いた場合、その元社員の退職がどのようなものであったのかを確認すべきです。解雇にも、普通解雇、懲戒解雇、諭旨解雇等の種類があります。また、時期や契約の種類によっても異なり、試用期間満了時の本採用拒否であったり、有期社員の雇止め(期間満了時に更新せず終了)かもしれません。それぞれ要件や有効性の判断の厳しさは異なるため、どのような退職であったのかを確認すべきです。

また、経営者としては、社員が説得に応じて退職に同意したと思っていた場合や、退職勧奨中に、突如、退職代行サービスから退職する旨の連絡があり、社員が出勤しなくなったため退職手続をした場合など、経営者は解雇ではないと認識していた事案について、元社員側から、不当解雇と主張される(退職は本意ではなく、退職を強いられたことを解雇と主張される)こともあります。

元社員に対する返答にあたっては、これらの事案の整理と、それぞれの要件に沿った有効性の検討が必要です。

3 専門家への相談

不当解雇が争いとなる紛争の特徴としては、無効と判断されるとバックペイが命じられるなど、解決に時間を要するほど、企業の支払金額が高額化するリスクがある点です。そのため、不当解雇が争いとなる場合、解雇が無効となるリスクの分析を踏まえた初期対応が、極めて重要です。

例えば、解雇が無効となるリスクが高い事案では、解雇を撤回し、出勤を命じる対応や、ある程度の金銭を支払って金銭解決とすることが、結果的に企業の負担を軽減することにつながることもあります。経営者からすると、ようやく問題社員が退職したのに、解雇の撤回や、金銭を支払うことなど考えられないという気持ちを抱くこともあると思いますが、解雇が無効となるリスク(職場復帰に加えて高額のバックペイや損害賠償を支払うリスク)を踏まえて、どう対応することが合理的かを、冷静に検討することが重要です。

これらのリスクや対応については、(解雇が有効か無効か、の緻密な分析を踏まえた)事案に応じた検討が必要となるため、不当解雇の案件について経験豊富な使用者側の弁護士に相談して進めることをお勧めします。

第4 よくある質問【FAQ】①

1 新卒の正社員について、能力不足を理由として、解雇しました。解雇は有効でしょうか。

新卒の正社員について、能力不足を理由として、解雇しました。解雇は有効でしょうか。

一般的には、新卒正社員についての能力不足解雇は有効になりにくい、です。もっとも、事案によっては、解雇有効となる場合があります(例:新卒10年目の正社員を能力不足を理由として解雇し、解雇は有効と判断されたケース:東京地判令和7年8月21日判決)。

2 普通解雇と懲戒解雇の違いについて教えてください。

両者は本質的に異なっています。懲戒解雇は普通解雇に比して特別の不利益を労働者に対して与えるものです。

普通解雇とは民法627条1項に基づく解約の申入れを指します。

懲戒解雇とは企業秩序の違反に対して使用者によって課せられる一種の制裁罰として、使用者が有する懲戒権の発動により行われるものです(類型別 労働関係訴訟の実務 改訂版Ⅱ 佐々木宗啓ほか 387頁)。

3 懲戒解雇が有効になるための要件について教えてください。また、普通解雇の有効要件との違いについて教えてください。

懲戒解雇は懲戒処分たる性格と解雇たる性格の双方を有し、両者に関する法規制をともに受けるうえ、普通解雇よりも大きな不利益を労働者に与えるものゆえ、解雇権濫用法理の適用上普通解雇よりも厳しい規制に服することとなります(菅野 773頁)。

懲戒解雇の有効要件

(1) 根拠規定の存在

① 就業規則における懲戒事由とその手段としての解雇の定め

② ①の就業規則が周知性を有すること

③ ①の懲戒事由に該当する事実の存在

④ ③を理由として、使用者が労働者に対し、労働者を懲戒解雇する旨の意思表示をしたこと

⑤ ④の意思表示から解雇予告期間30日が経過したこと又は解雇予告の除外事由があること

まず、就業規則に懲戒解雇についての定めがあることが必要です。労働者は雇用契約を締結したことによって当然に企業秩序遵守義務を負いますが、その義務違反に対する懲戒権は就業規則に懲戒の種別及び事由を明示的に定めて初めて行使できるというのが最高裁判例です。なお、当該就業規則が法的規範として拘束力を有するには上記を明確にするとともに、その内容を事業場の労働者に周知する手続がとられていることを要します(類型別 労働関係訴訟の実務 改訂版Ⅱ 佐々木宗啓ほか 388頁)。

(2) 懲戒処分時に処分の理由として使用者が認識していること

判例によれば、使用者側が懲戒当時認識していなかった非違行為を後に裁判等で懲戒解雇の懲戒事由として主張したとしても、その懲戒の理由とされたものではないことは明らかですので、その懲戒の有効性の根拠とはなりません。

(3) 懲戒権濫用でないこと

労契法15条に定められた懲戒権濫用法理に反しないことが必要です。

(4) 懲戒解雇の手続が適正であること

就業規則や労働協約上、懲戒解雇に先立ち、賞罰委員会への付議、組合との協議ないし労働者の弁明の機会付与が要求されているときは、これを欠く懲戒解雇を無効とする裁判例が多いです。

また、就業規則等において労働者に対する弁明の機会の付与が要求されていない場合であっても、労働者に対する弁明の機会を与えることが要請され、この手続を欠く場合にはささいな手続上の瑕疵があるにすぎないとされる場合を除き、懲戒権の濫用となるとする裁判例が存在します(類型別 労働関係訴訟の実務 改訂版Ⅱ 佐々木宗啓ほか 391頁)。

普通解雇の有効要件

(1) 30日以上前の解雇予告または解雇予告手当が支払われたこと

労基法20条1項によれば、解雇するには、30日以上前の事前予告又は解雇予告手当金の支払が必要ですが、予告期間を置かず、解雇予告手当の支払もせずにした解雇の通知であっても、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、通知後30日の経過又は通知後の解雇予告手当金の支払により解雇の効力が生じます(最二S35.3.11 細谷服装事件)。

(2) 解雇権濫用法理に反しないこと

上述の通り、解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認できない場合でないことが必要です。

第4 よくある質問【FAQ】②

1(1) 労働局あっせんにおける申請人の割合は労働者側・使用者側ではどのくらいですか。

労働者側が99.6%、使用者側が0.4%(2023年度)となっており、労働者側申請が圧倒的となっています。

(参照元:「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」(概要))

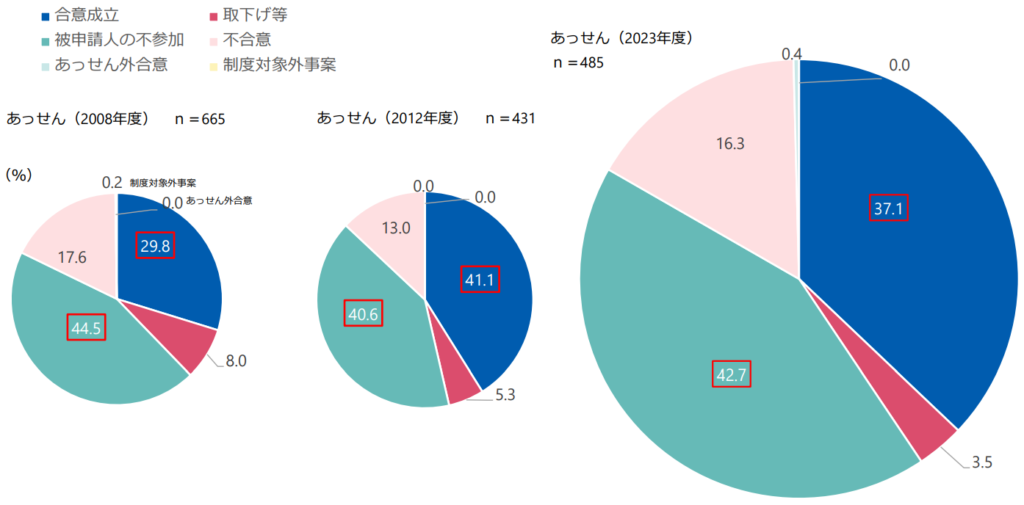

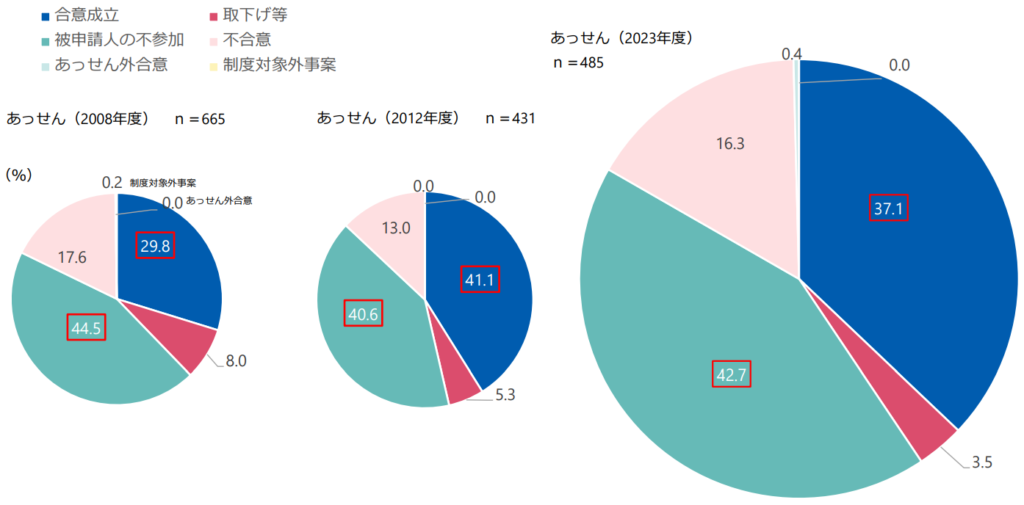

1(2) 労働局あっせんはどのような形で終了することが多いのですか。

2023年度のあっせんの終了区分のうち、合意成立は37.1%であり、被申請人の不参加が42.7%となっています。合意成立の割合は、2012年度と比較してやや減少していますが、2008年度からみると大きな傾向としてはその割合は上昇しています。被申請人の不参加の割合は、40%台で推移しています。

(参照元:「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」(概要))

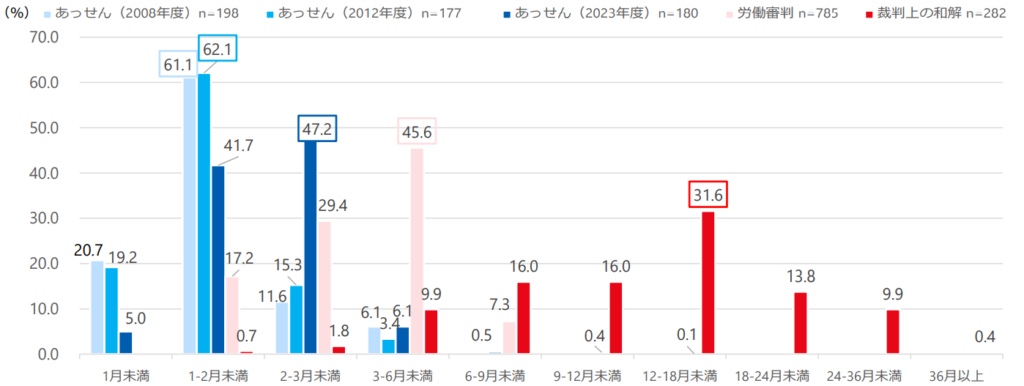

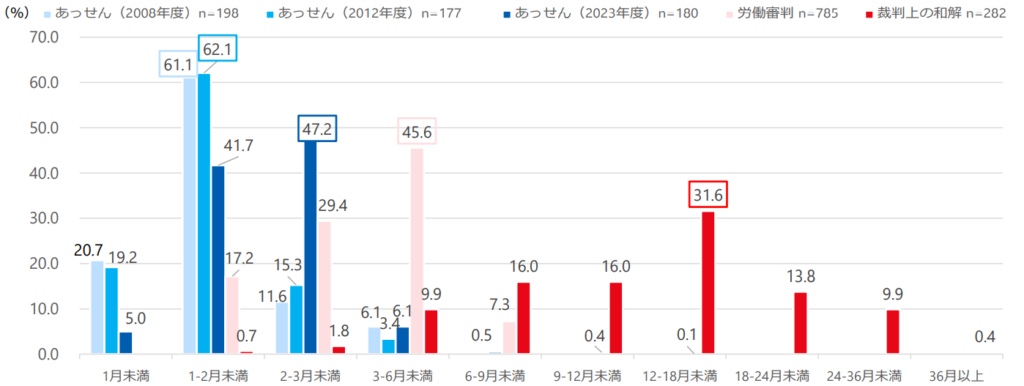

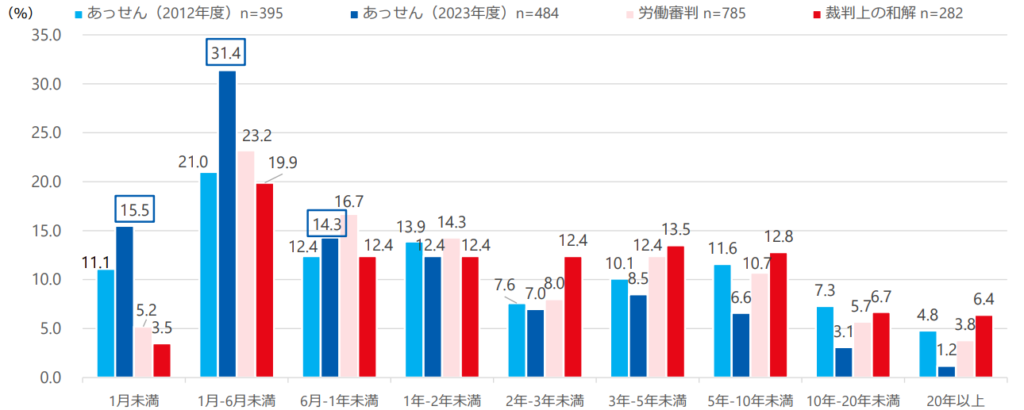

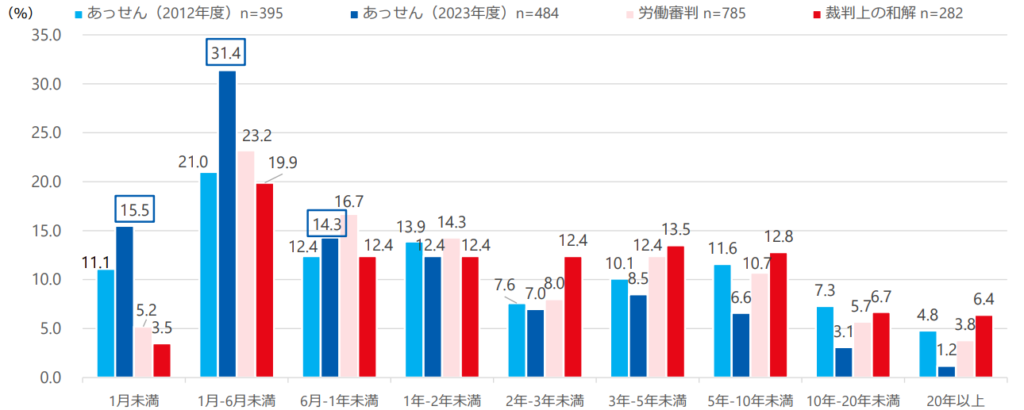

1(3) 労働局あっせんはどのくらいの期間で終了するのでしょうか。

あっせんの合意成立事案における制度利用期間は、2008年度、2012年度は約6割が1-2月未満でしたが、2023年度は約半分が2-3月未満となり、やや長期化の傾向が窺えます。ただし、3-6月未満が5割弱となっている労働審判や、12-18月未満が約3割と最多になっている裁判上の和解と比較すると、依然として極めて短くなっています。中央値はあっせん(2008)1.41月 あっせん(2012)1.38月 あっせん(2023)2.05月、労働審判 3.12月 裁判上の和解 12.63月となっています。

(参照元:「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」(概要))

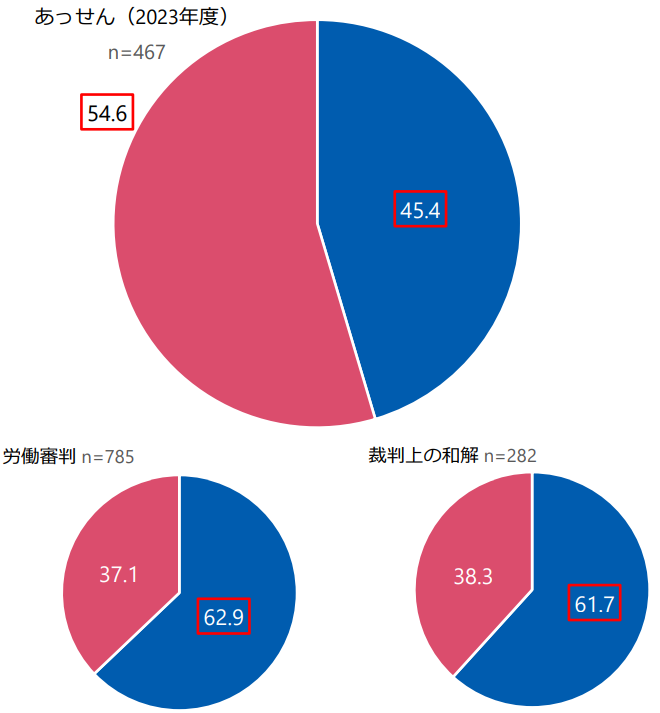

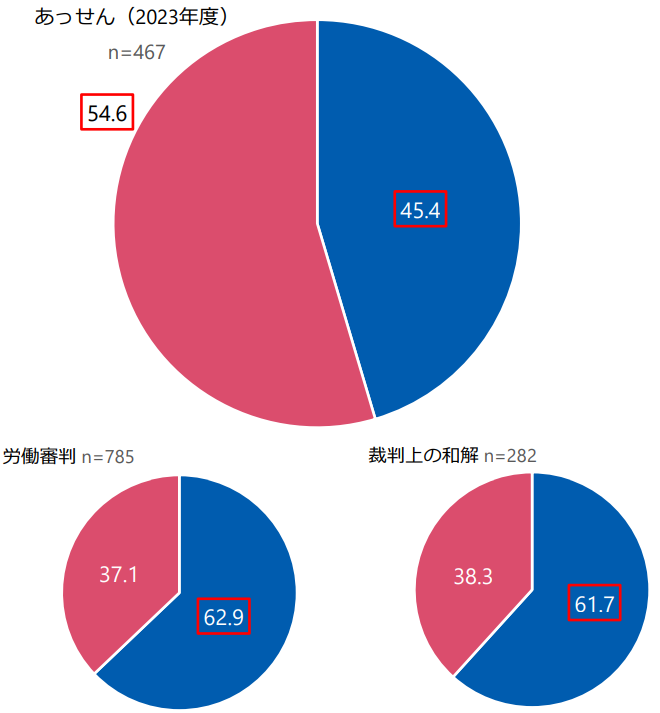

1(4) 労働局あっせんを利用する労働者の性別割合を教えてください。

上図青が男性、赤が女性となっています。労働者の性別は、調査の年が後になるにつれて、男性の比率が下がり、女性の比率が上がってきており、2023年度には男女比率は逆転して、男性は45.4%、女性は54.6%と女性の方が多くなりました。一方で、労働審判、裁判上の和解では、男性の割合が高くなっています。

(参照元:「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」(概要))

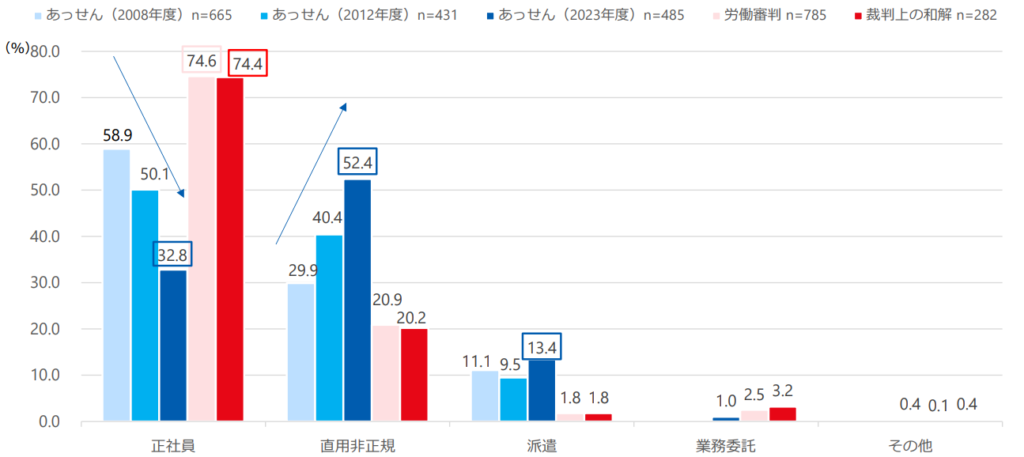

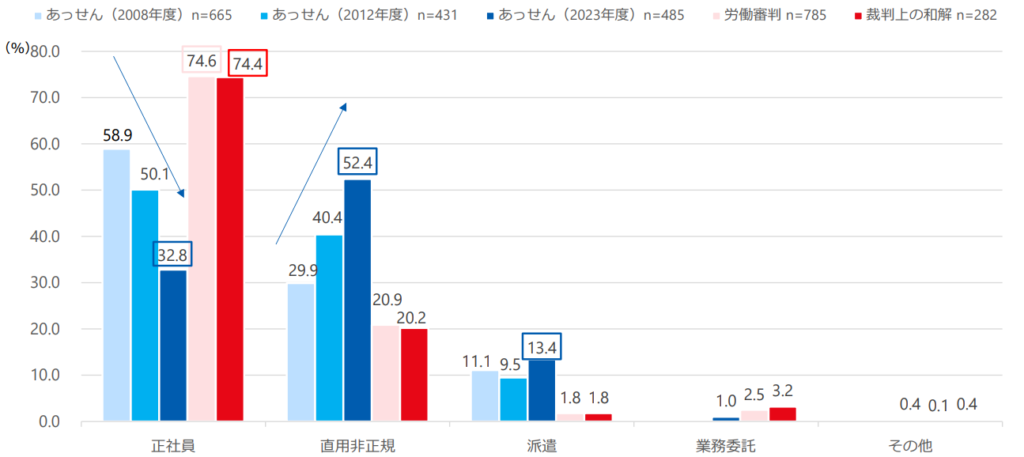

1(5) 労働局あっせんにおける雇用形態の割合を教えてください。

あっせんにおける労働者の雇用形態は、調査の年が後になるにつれて、正社員の比率が顕著に下がり、直用非正規雇用労働者の比率が顕著に上昇しており、2023年度には正社員が3分の1、非正規が3分の2と、逆転しています。また、労働審判、裁判上の和解では、4分の3が正社員となっており、制度間の利用者層の違いが表れています。

(参照元:「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」(概要))

1(6) 労働局あっせんを利用する労働者の勤続期間はどのくらいですか。

あっせんにおける労働者の勤続期間は、2012年度には短期勤務者から長期勤務者までかなりまんべんなく分布していましたが、2023年度は1年未満が3分の2近くに及んでおり、短期勤続化の傾向が明確になっています。

勤続期間の中央値で見ると、全ての制度にわたって、2010年代に労働者の勤続期間が半減しています。

中央値:あっせん(2012)1.33年 あっせん(2023)0.61年

労働審判(2013)2.50年 労働審判(2020/2021)1.30年

裁判上の和解(2013)4.30年 裁判上の和解(2020/2021) 2.08年

(参照元:「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」(概要))

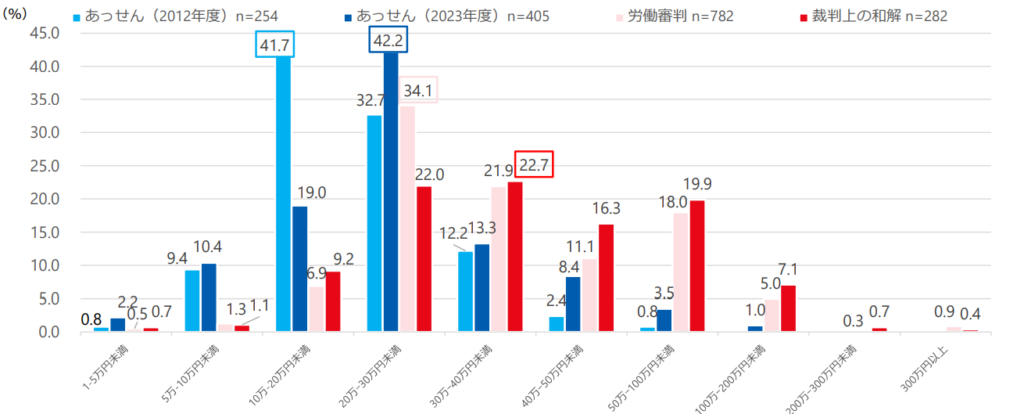

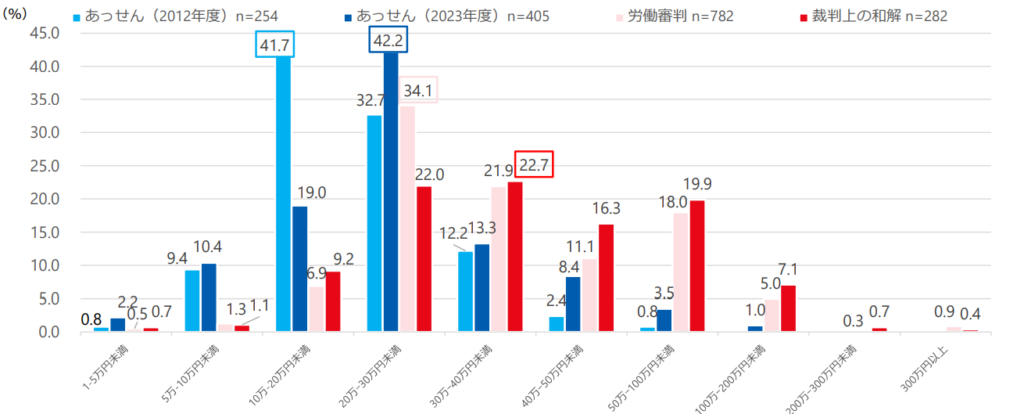

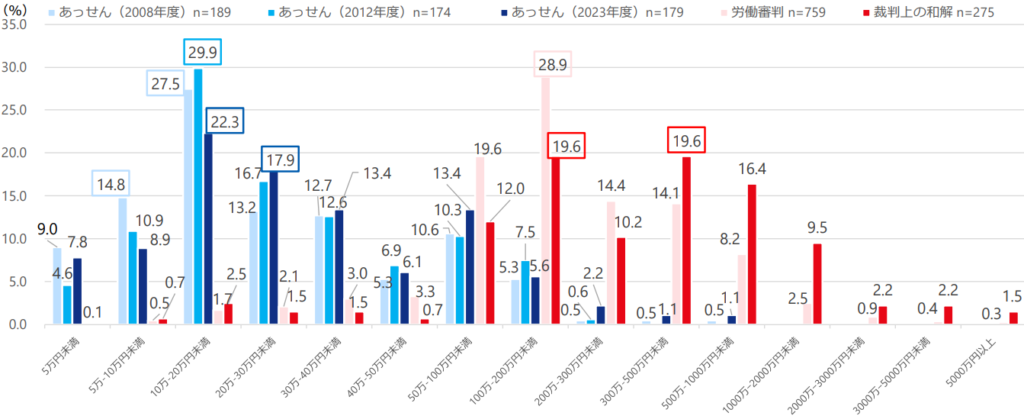

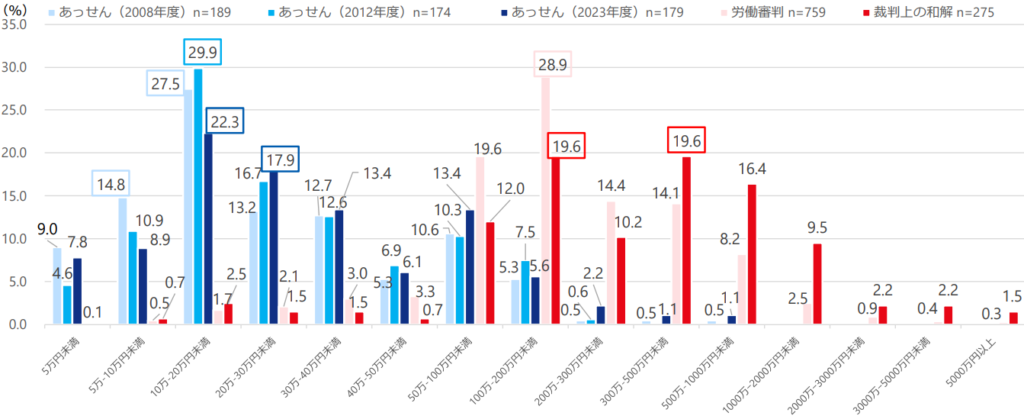

1(7) 労働局あっせんを利用する労働者の賃金月額はどのくらいですか。

あっせんにおける労働者の賃金月額は、2012年度には10-20万円未満が約4割と最多でしたが、2023年度には20ー30万円未満が約4割と最多になり、全体として賃金月額が高い方にシフトしています。また、あっせんよりも労働審判、さらに裁判上の和解の方がやや高い方に分布しています。

賃金月額の中央値で見ると、全ての制度にわたって、賃金月額は上昇傾向にあります。

中央値:あっせん(2012)18.2万円 あっせん(2023)23.0万円

労働審判(2013)26.4万円 労働審判(2020/2021) 32.0万円

裁判上の和解 (2013)30.1万円 裁判上の和解(2020/2021) 37.0万円

(参照元:「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」(概要))

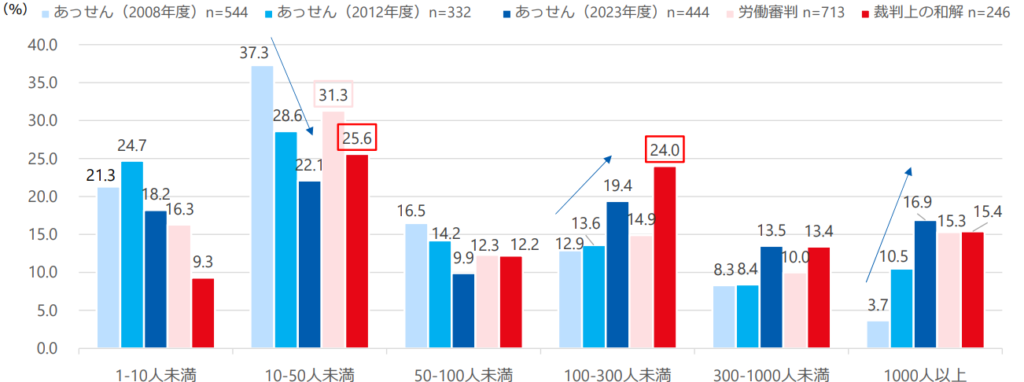

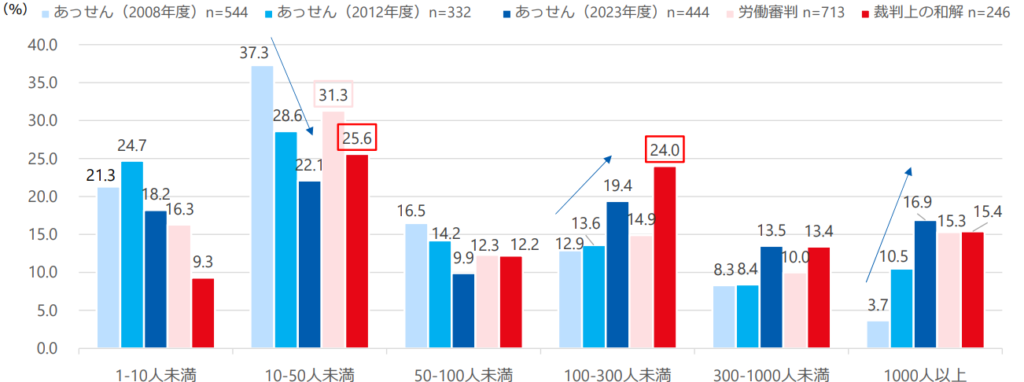

1(8) 労働局あっせんの企業規模(従業員数)はどのくらいですか。

あっせんの企業規模は、いずれの調査においても最多は10-50人未満ですが、2008年度には約4割だったのが、2023年度には約2割へと下がっています。逆に100人-300人未満は約1割から約2割へ、1000人以上は約4%から約17%へ増加しており、大規模化の傾向がみられます。労働審判も10-50人未満が約3割で最多だが、中央値ではあっせんよりも小規模である。裁判上の和解では、10-50人未満と100-300人未満が約4分の1でほぼ並んでおり、やや大規模です。

中央値:あっせん(2008)30人 あっせん(2012)40人 あっせん(2023)70人

労働審判 58人 裁判上の和解 101人

(参照元:「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」(概要))

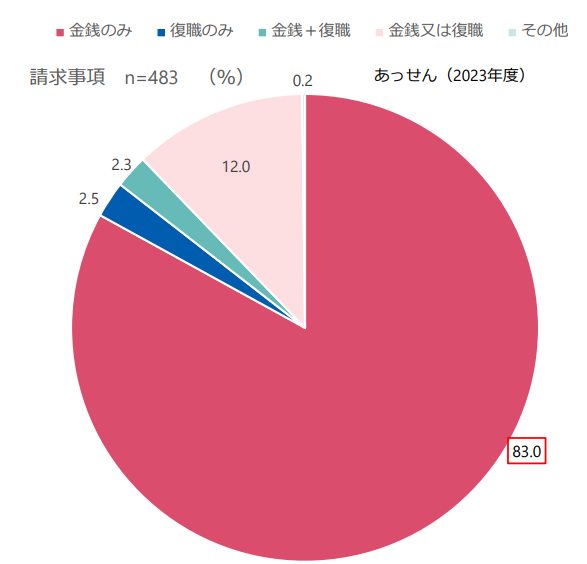

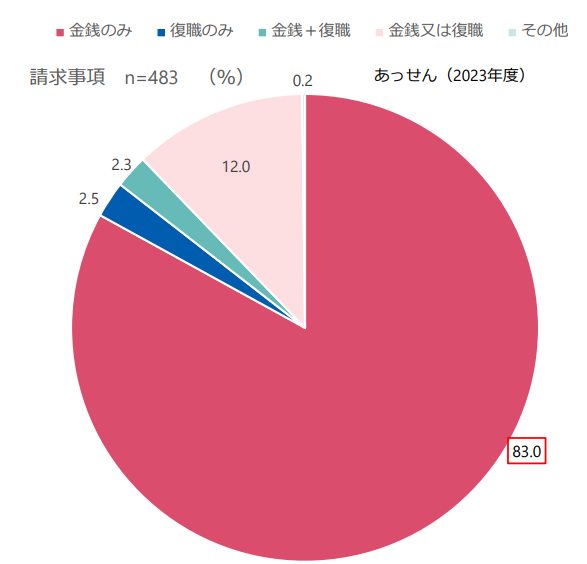

1(9) 労働局あっせんの請求事項は何が多いですか。

労働者側申請事案について、請求事項は、金銭のみを請求しているものが83.0%となっており、最も多いです。

(参照元:「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」(概要))

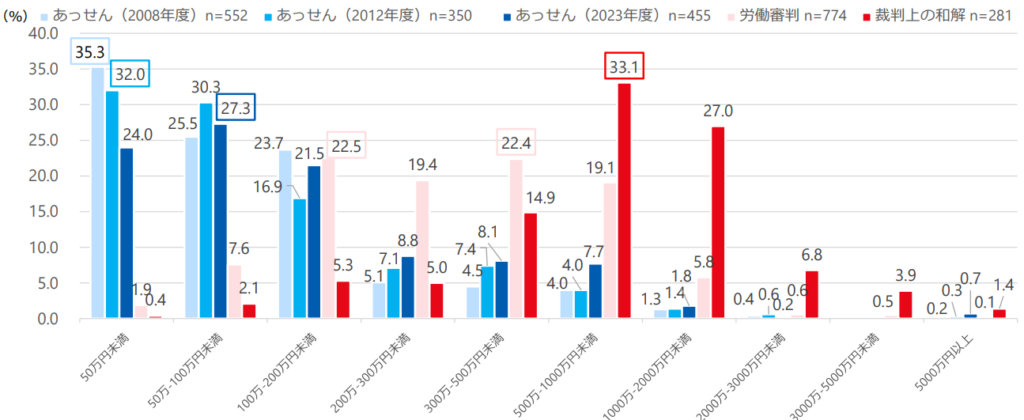

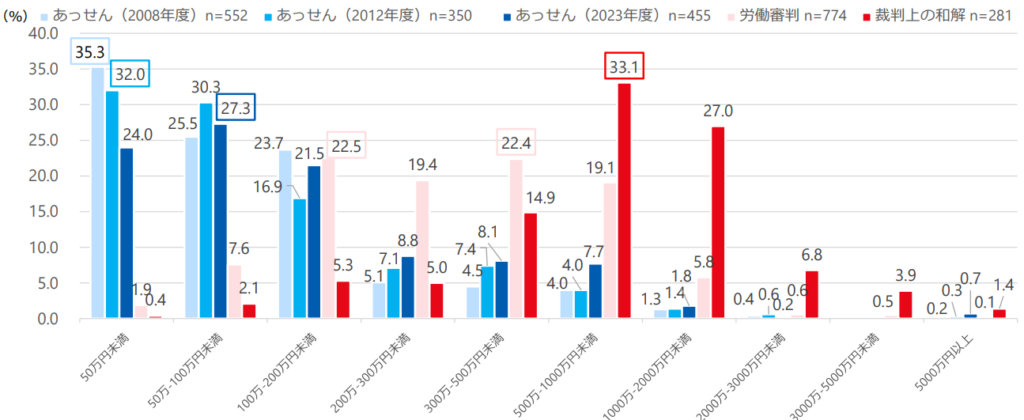

1(10) 労働局あっせんの請求金額はどのくらいですか。

あっせんの請求金額は、2008年度及び2012年度には50万円未満が3割台で最多となっていましたが、2023年度には50-100万円未満が約4分の1で最多となっています。また、労働審判では、100万-200万円未満と300万-500万円未満が並んで約2割となっており、裁判上の和解では500-1000万未満が約3割で最多となっています。中央値でみると、労働審判と裁判上の和解が、あっせんよりも遙かに高くなっています。

中央値:あっせん(2008)60.0万円 あっせん(2012)61.8万円 あっせん(2023)90.3万円

労働審判 293.0万円 裁判上の和解 840.6万円

(参照元:「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」(概要))

1(11) 労働局あっせんの解決金額はどのくらいですか。

あっせんにおける解決金額は、いずれの調査においても10-20万円未満が20%台で最多となっていますが、それに次ぐのは2008年度には5-10万円未満である一方、2023年度では20-30万円未満とより高い方にシフトしています。ただし、100-200万円未満が最多となっている労働審判や、100-200万円未満と300-500万円未満が最多で並んでいる裁判上の和解と比べると著しい低水準にあります。

中央値:あっせん(2008)18.0万円 あっせん(2012)20.0万円 あっせん(2023)23.5万

労働審判 150.0万円 裁判上の和解 300.0万円

第5 よくある質問【FAQ】③

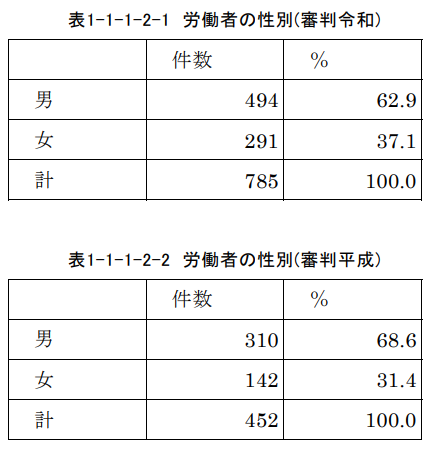

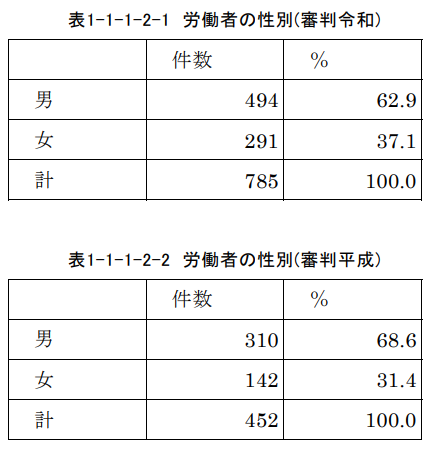

2(1) 労働審判手続を利用する労働者の性別割合について教えてください。

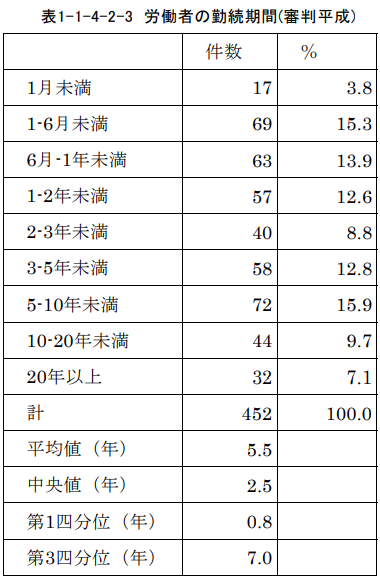

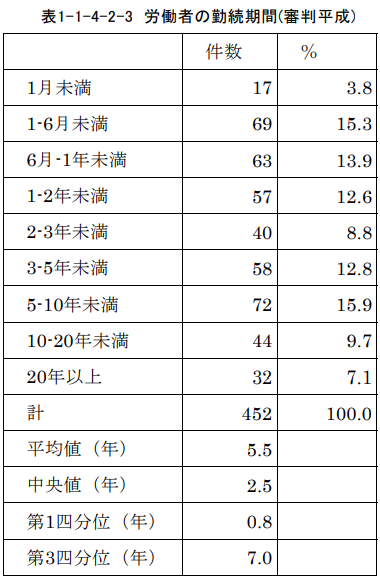

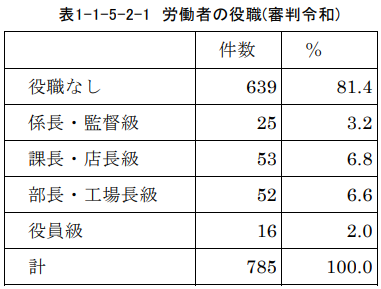

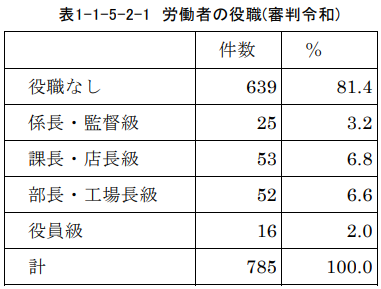

※以下、「審判令和」「令和調査」と書かれているものに関しては2020年及び2021年(いずれも暦年)に地方裁判所(1庁)において調停又は審判で終局した労働審判事案(785件)を対象に調査された結果を示しています。一方、「審判平成」「平成調査」と書かれているものに関しては2013年に4地方裁判所で終局した労働審判事案452件を対象に調査された結果を示しています。

労働審判手続を利用する労働者では男性に係る案件が62.9%、女性に係る案件が37.1%となり、労働者全体での男女の割合は男性が5割強、女性が5割弱であることを踏まえると、男性の利用が多いことがわかります。もっとも、平成調査では労働審判において男性に係る案件が68.6%、女性に係る案件が31.4%とダブルスコアであったことに比較すると、平成調査から令和調査の7~8年の間に、女性比率が急激に上昇したことがわかります。

(参照元:労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

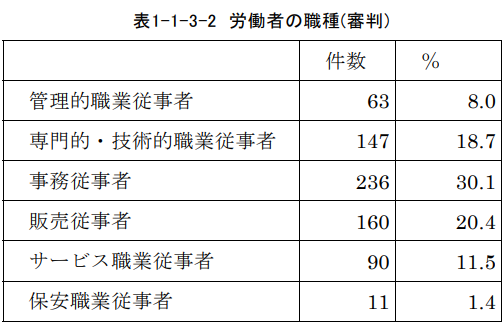

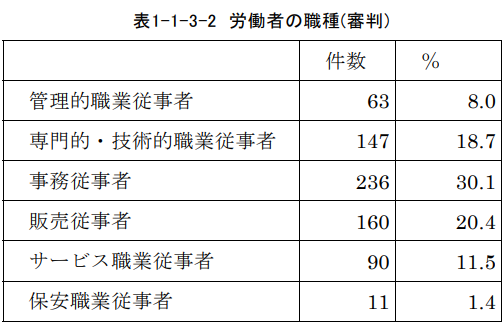

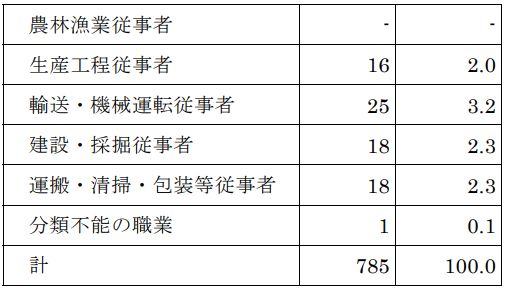

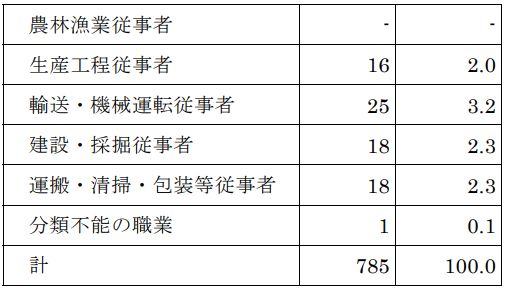

2(2) 労働審判手続を利用する労働者の職種割合について教えてください。

労働審判手続を利用する労働者においては事務従事者が最も多く、30.1%を占めます。これに続くのは販売従事者の20.4%です。次に続くのは専門的・技術的職業従事者(18.7%)、サービス職業従事者(11.5%)、管理的職業従事者(8.0%)となっており、上位5位までの職種はすべてホワイトカラー職種であって、ブルーカラー職種は極めて少なくなっています。

(参照元:労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

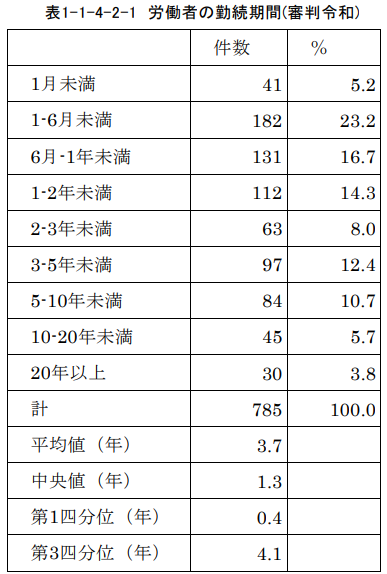

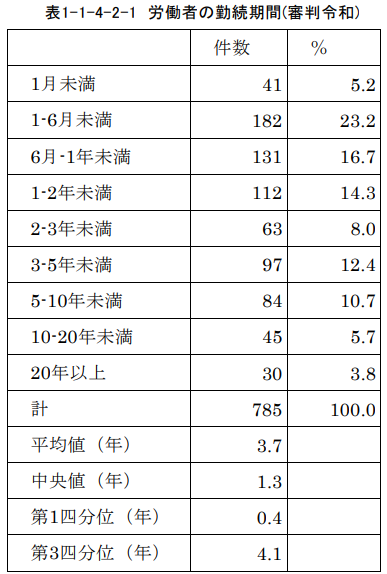

2(3) 労働審判手続を利用する労働者の勤続期間について教えてください。

労働審判手続を利用する労働者の勤続期間は平成調査に比して令和調査では平均値が5.5年から3.7年へと大きく減少しています。労働者全体での勤続期間はほぼ横ばいですので、これは裁判所の門をくぐろうとする人の特性が長期勤務者から短期勤務者へと大きくシフトしたためと考えられます。

(参照元:労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

2(4) 労働審判手続を利用する労働者の役職割合について教えてください。

労働審判手続を利用する労働者の役職は役職なしが81.4%を占めています。

(参照元:労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

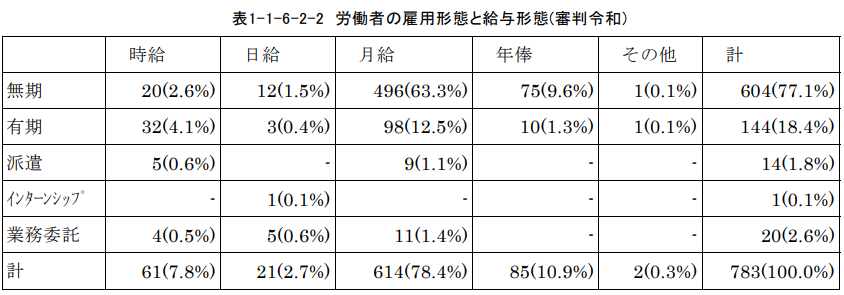

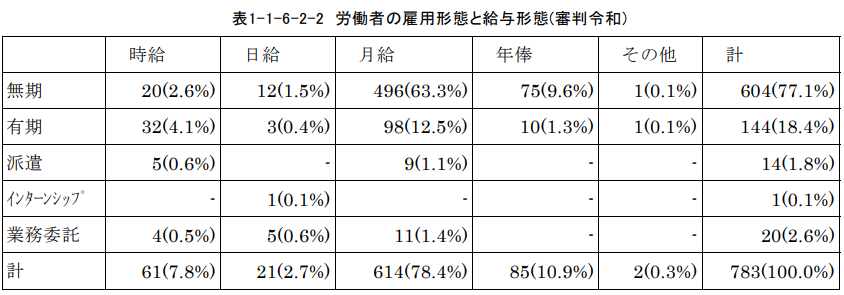

2(5) 労働審判手続を利用する労働者の雇用形態と給与形態について教えてください。

労働審判手続を利用する労働者の雇用形態は無期が77.1%を占めており、また給与形態は月給制が78.4%を占めています。

(参照元:労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

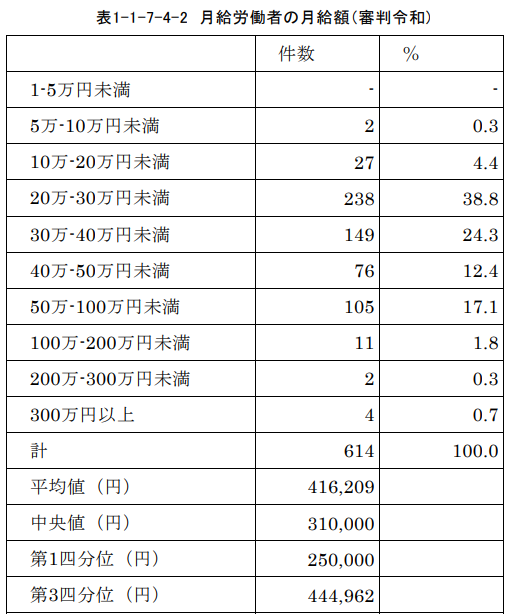

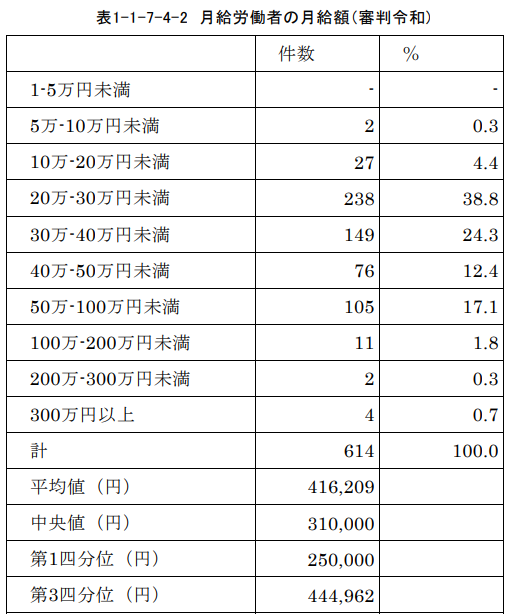

2(6) 労働審判手続における給与額について教えてください。

労働審判手続を利用する労働者の多数を占める月給労働者について、その月給額は以下のようになっています。

(参照元:労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

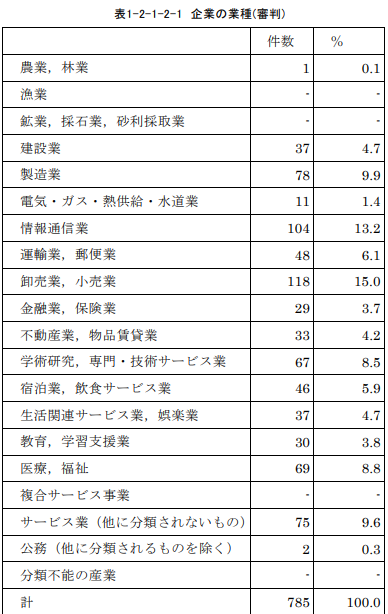

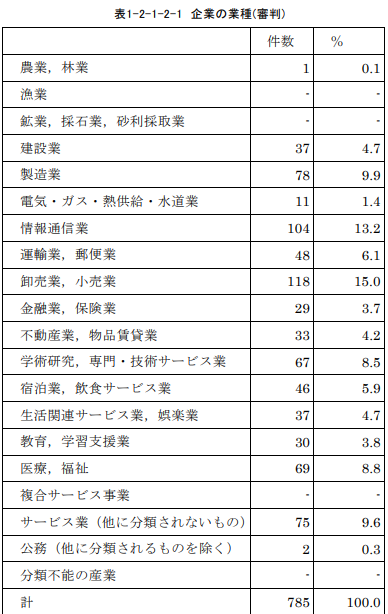

2(7) 労働審判手続における企業の業種について教えてください。

労働審判手続における企業の業種は、最も多いのが卸売業・小売業(15.0%)、これに続いて情報通信業(13.2%)、製造業(9.9%)です。

(参照元:労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

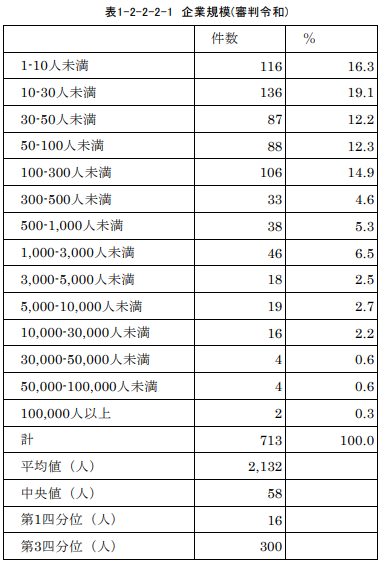

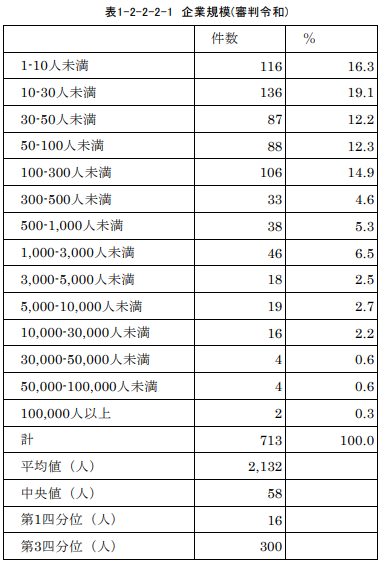

2(8) 労働審判手続における企業の規模について教えてください。

労働審判手続においては、中小零細企業の割合が多く、就業規則の作成義務がかからない従業員数10人未満の企業の比率は16.3%に上ります。

(参照元:労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

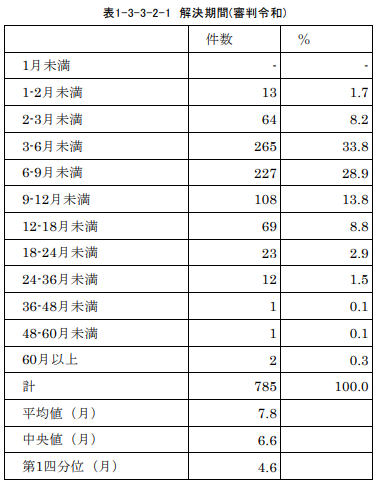

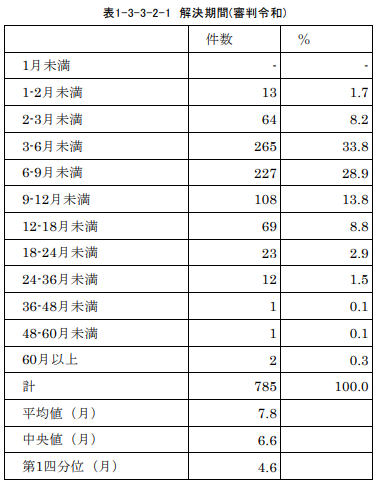

2(9) 労働審判手続における解決期間について教えてください。

労働審判手続における解決期間(解雇などの紛争事案が発生してから審判により問題が解決するまでに要した期間)は中央値が6.6年、平均値が7.8年となっています。

(参照元:労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

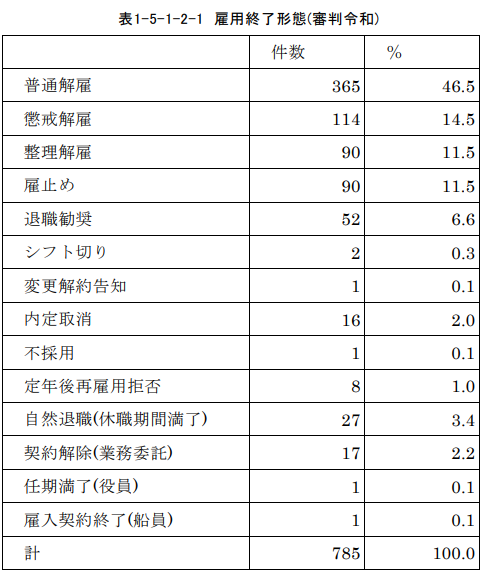

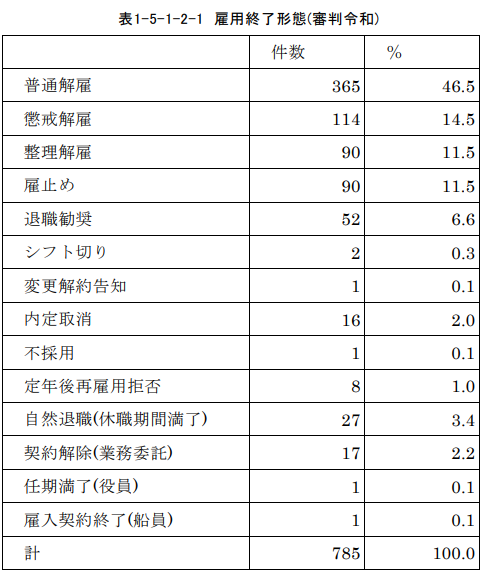

2(10) 労働審判手続における雇用終了形態について教えてください。

ここでいう雇用終了形態とは、整理解雇、懲戒解雇、普通解雇、雇止め等々といった、雇用終了の外形的な形態のことを指します。労働審判手続では普通解雇が46.5%、懲戒解雇が14.5%、整理解雇が11.5%となっています。

(参照元:労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

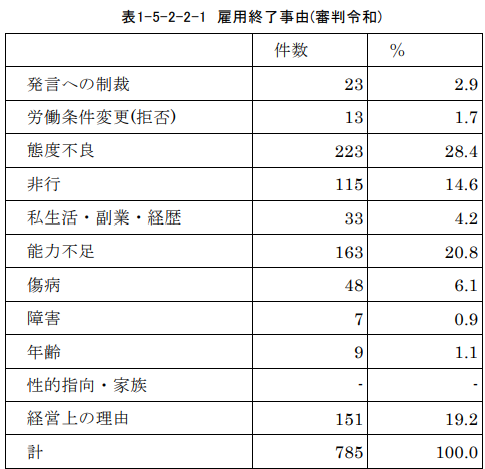

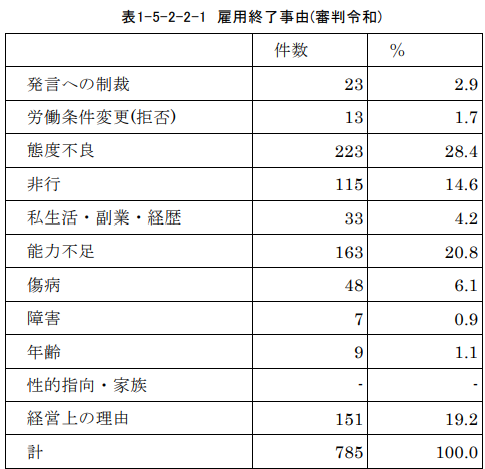

2(11) 労働審判手続における雇用終了事由について教えてください。

ここでいう雇用終了事由とは、使用者側がいかなる理由を挙げて解雇その他の雇用終了を正当化しているかを指します。態度不良や非行などの労働者の行為に基づくものが51.8%とほぼ半数を占め、能力不足や傷病など労働者の能力・属性に基づくものが28.9%と約3割、経営上の理由が19.2%と約2割を占めています。

(参照元:労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

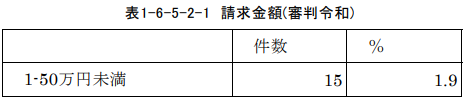

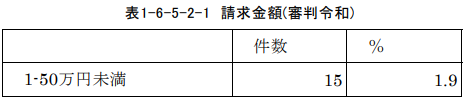

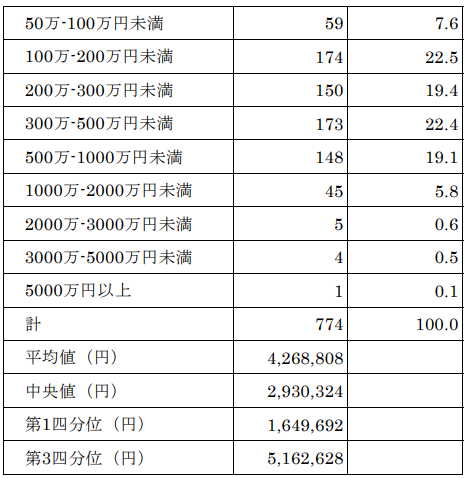

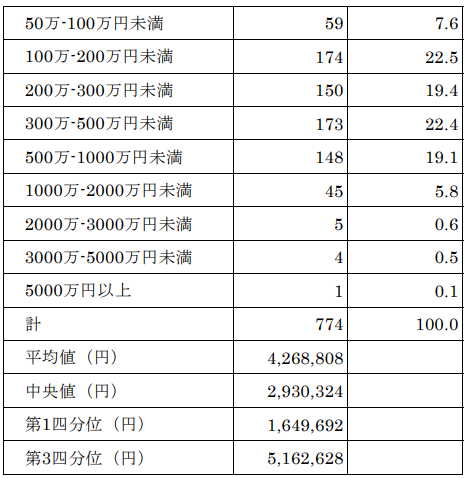

2(12) 労働審判手続における請求金額について教えてください。

労働審判手続における請求金額は以下のようになっています。

(参照元:労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

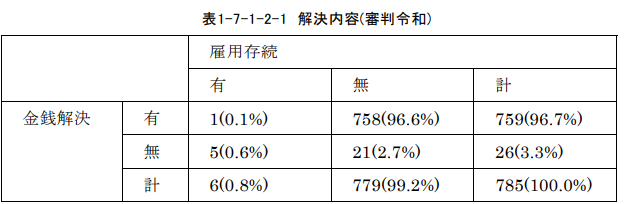

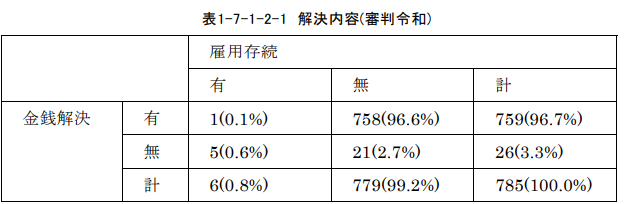

2(13) 労働審判手続における解決内容について教えてください。

労働審判手続における解決内容について、雇用存続の有無と金銭解決の有無に大別すると、96%以上が雇用存続せずに金銭解決しており、これが圧倒的大部分を占めています。

(参照元:労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

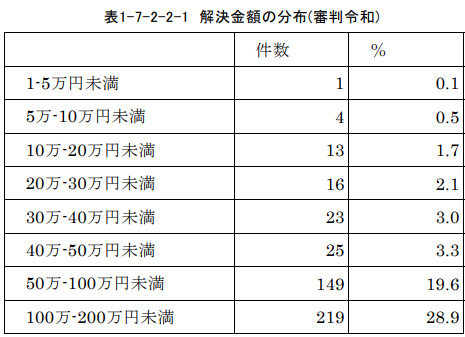

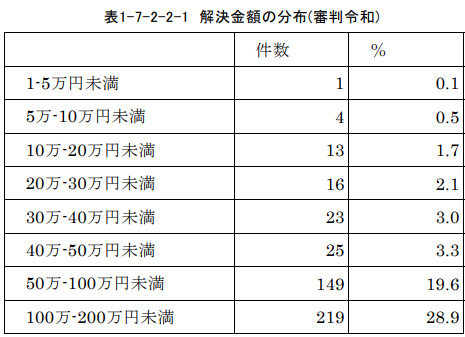

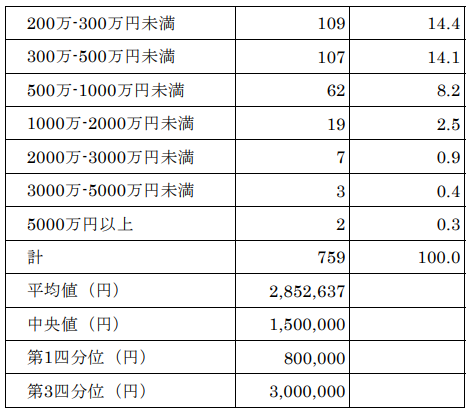

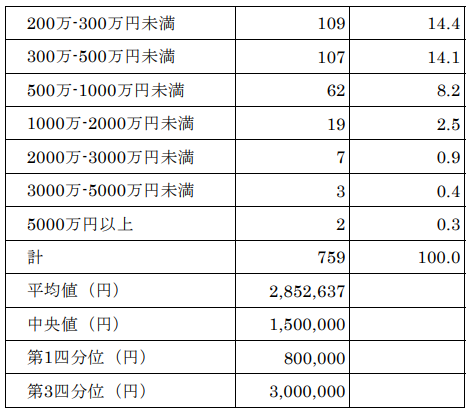

2(14) 労働審判手続における解決金額について教えてください。

労働審判手続における解決金額は以下のようになっており、最多階層は100万-200万の層に分布しています。

第6 よくある質問【FAQ】④

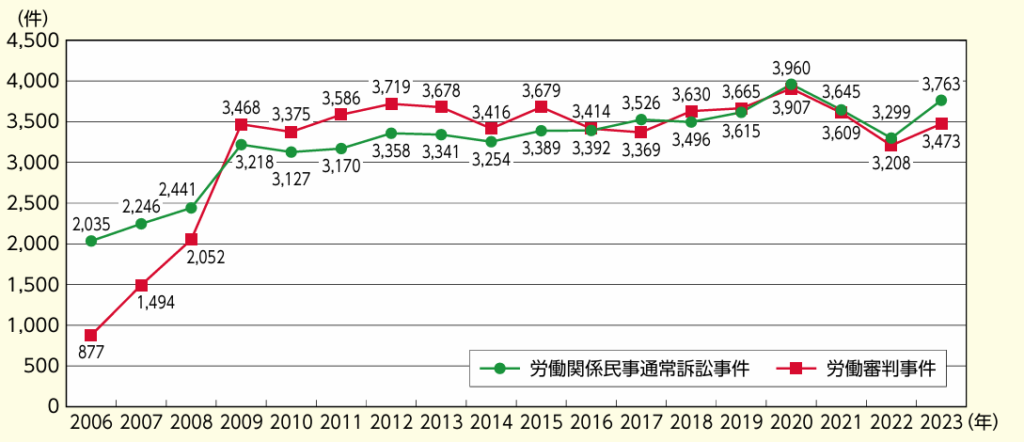

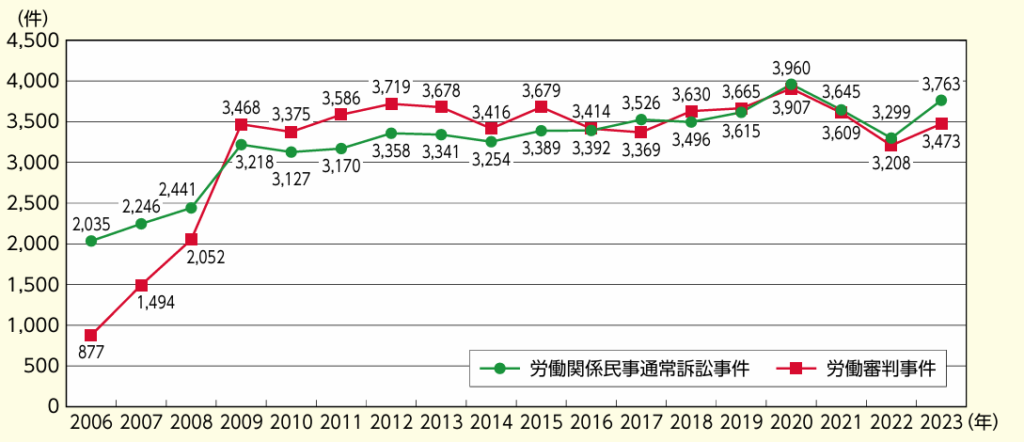

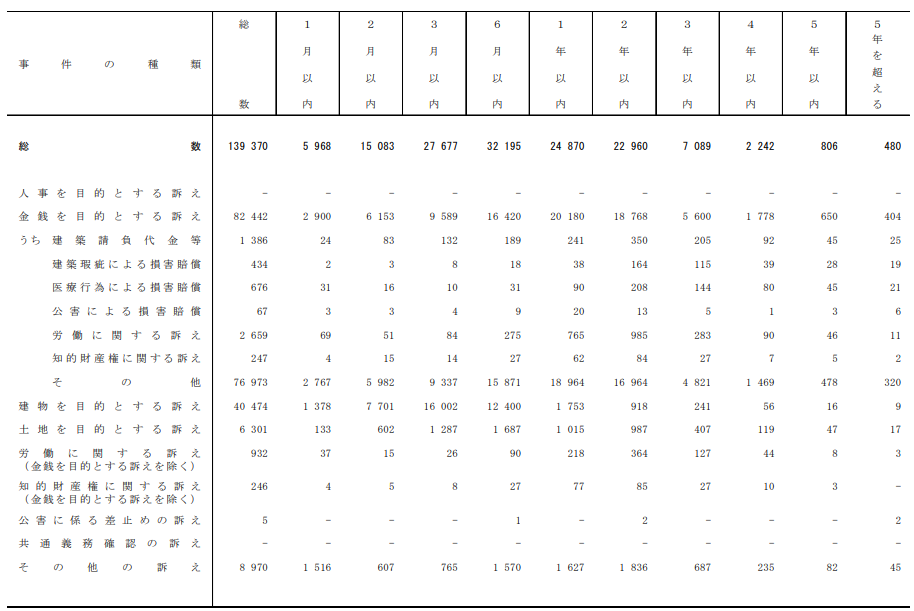

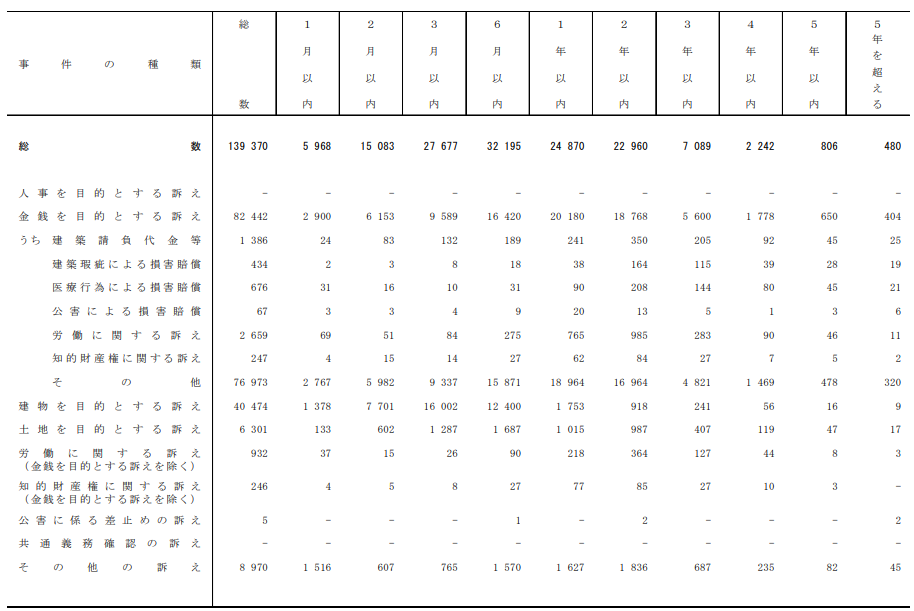

3(1) 労働訴訟の事件数の推移を教えてください。

労働訴訟の事件数の推移は上表のようになっており、2009年頃まで続いた増加傾向が現在は横ばいとなっています。

(引用元:日弁連 労働審判事件の新受・既済件数(地裁))

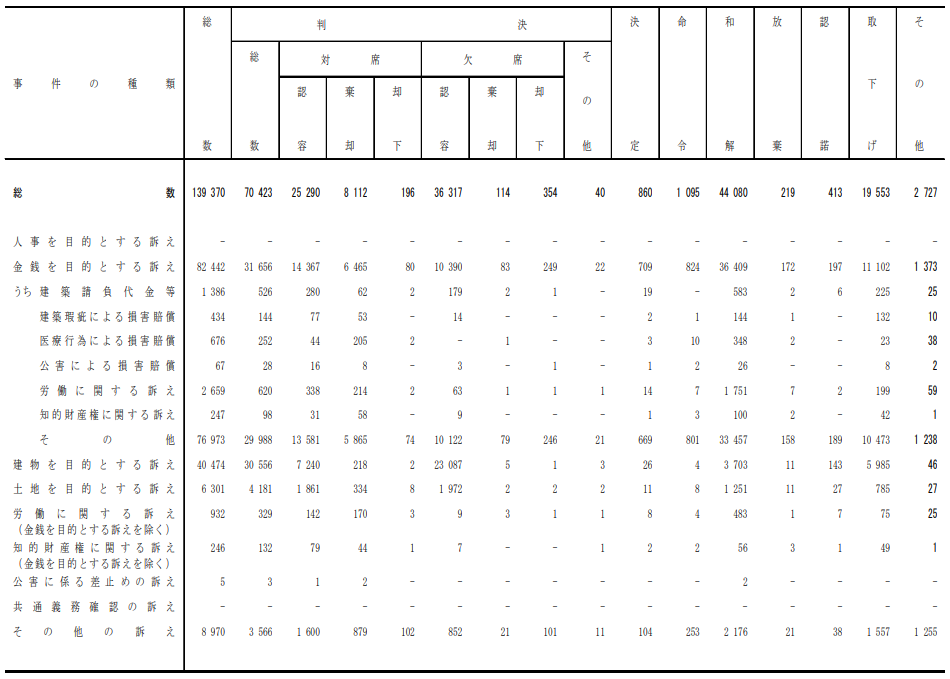

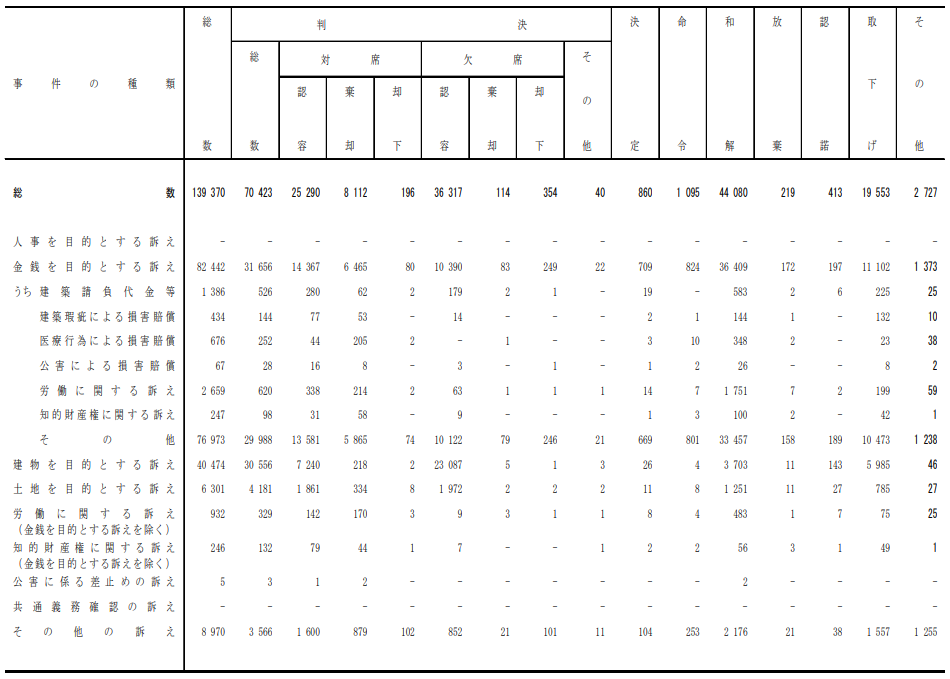

3(2) 労働訴訟ではどのような形で訴訟が終了することが多いのですか。

令和6年のデータでは、第一審での労働訴訟のうち、労働に関する訴え(金銭を目的とするもの)については全2659件あるうち、判決で終了したものが620件、和解が1751件となっており、和解が66%を占めています。

また、労働に関する訴え(金銭を目的とするものを除く)では、全932件あるうち、判決が329件、和解が483件となっており、和解が52%を占めています。

(参照元:令和6年 司法統計年報(民事・行政編) 最高裁判所)

3(3) 労働訴訟の審理期間はどのくらいですか。

令和6年のデータでは、第一審での労働訴訟のうち、労働に関する訴え(金銭を目的とするもの)については全2659件あるうち、1月以内が69件、2月以内が51件、3月以内が84件、6月以内が275件、1年以内が765件、2年以内が985件、3年以内が283件、4年以内が90件、5年以内が46件、5年を超えるものが11件となっており、最多の層が1年以上2年以内のレンジであることがわかります。

また、労働に関する訴え(金銭を目的とする訴えを除く)では、全932件のうち、1月以内が37件、2月以内が15件、3月以内が26件、6月以内が90件、1年以内が218件、2年以内が364件、3年以内が127件、4年以内が44件、5年以内が8件、5年を超えるものが3件と、こちらも同様に最多の層が1年以上2年以内のレンジとなっています。

(参照元:令和6年 司法統計年報(民事・行政編) 最高裁判所)

第5 動画解説

本記事に関連する動画解説を希望される方は、下記YouTubeをご視聴下さい。

第6 補足:参考情報

1 今後、新しい情報が入れば、アップデートしたいと思っています。

コメント